当青春期撞上成年门槛

深夜11点,张女士又一次收到儿子的微信:“今晚不回家”,这是19岁的儿子小凯本月第7次夜不归宿,书桌上的大学退学通知书、衣柜里成堆的铆钉皮衣、聊天记录里激烈的争吵......这些片段构成了当下无数家庭的真实写照,据统计,我国18-22岁青年中,68%的家庭存在显著亲子冲突,其中19岁正是矛盾爆发的峰值年龄,这个站在成年门槛上的特殊阶段,既延续着青春期的躁动,又叠加着社会身份转变的压力,作为从业20年的家庭教育指导师,我见证了太多家庭在这个关键期的蜕变与成长,本文将揭示19岁叛逆背后的心理密码,并提供切实可行的解决路径。

理解“叛逆”的本质:这不是对抗,而是求救信号

1 迟到的心理断乳期

19岁的生理成年并不等同于心理成熟,脑科学研究显示,人类前额叶皮层(负责理性决策)到25岁才完全发育成熟,当孩子突然获得法律意义上的自主权(如考驾照、签署法律文件),但心理准备尚未完成时,会产生强烈的认知失调,小李的父亲至今记得,儿子在19岁生日当天宣布“从今天起我的事自己决定”时的决绝,却在三个月后因网贷纠纷哭着回家求助。

2 社会角色的混乱投射

这个年龄段的青年正经历多重身份转变:大学生、职场新人、待业青年......每种身份都对应不同的社会期待,临床心理学中的“角色冲突理论”指出,当个体无法整合不同角色要求时,会通过极端行为释放焦虑,就像总穿黑色连帽衫的明浩,表面抗拒父母安排的工作,实则是恐惧无法达到“合格社会人”的标准。

3 被误解的自我建构

根据埃里克森人格发展理论,19岁正处于“自我同一性VS角色混乱”的关键期,那些看似叛逆的行为——突然改变发型、热衷极限运动、痴迷小众文化——实质是在进行自我定义实验,就像痴迷摇滚乐的婷婷,父母眼中“不务正业”的乐队排练,实则是她探索价值观的重要途径。

三大沟通雷区:你的爱为何变成伤害

1 权威镇压:权力游戏的双输困局

“再顶嘴就断你生活费!”这种看似立竿见影的威胁,实际会激发“心理阻抗效应”,就像被父亲没收信用卡的昊然,反而通过网贷购买更昂贵的球鞋证明“自主权”,神经学研究显示,强制压迫会激活大脑杏仁核,让沟通陷入“战或逃”的原始模式。

2 情感绑架:以爱之名的精神绞索

“我们为你付出这么多,你怎么能这样?”这类话语会引发“情感负债感”,咨询案例中的小琳,在母亲每日哭诉“心脏病要发作”的压力下,表面顺从选择会计专业,却通过暴饮暴食进行隐性反抗。

3 错位比较:摧毁自信的隐形利刃

“你看看人家孩子......”的比较句式,会激活大脑的“社会排斥反应”,哈佛大学实验证明,频繁被比较的青少年,其大脑前扣带皮层(负责处理社交疼痛)活跃度与遭受肢体疼痛时相当。

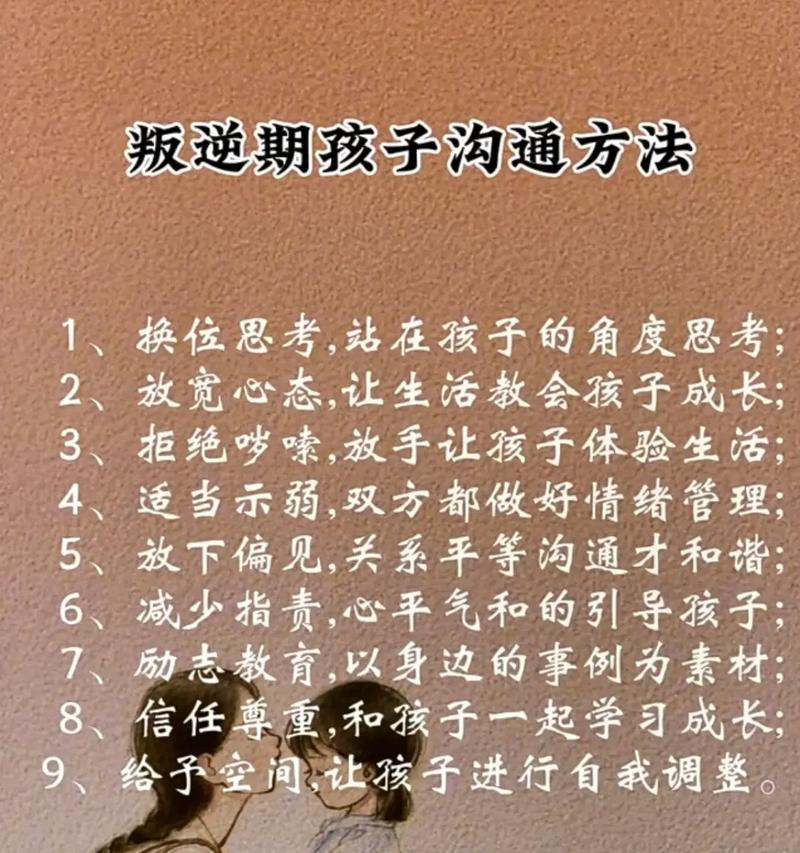

破局之道:从对抗到对话的五个阶梯

1 重构沟通模式(附实操话术)

- 战术沉默:当冲突升级时,可以说“我们现在情绪都有些激动,半小时后再谈好吗?”

- 正向反馈:将“又熬夜打游戏”改为“妈妈注意到你最近在调整作息,这很不容易”

- 需求翻译:把“别管我”解读为“我需要自主空间”

2 设定弹性边界

与孩子共同制定《家庭权利清单》,

- 父母有权知晓夜间去向,但不过问具体行程

- 孩子自主管理每月2000元生活费

- 重大决策需家庭会议表决

3 创造价值共振点

组织家庭“成长工作坊”,每周轮流主持主题活动,军人父亲老陈通过儿子策划的“电竞科普日”,理解了游戏中的团队协作价值;儿子则在父亲主导的“野外生存训练”中,重新认识了父亲的坚韧品格。

4 实施责任转移

逐步移交“人生项目管理权”:

- 签订《健康管理承诺书》,自主安排体检和健身

- 建立《财务模拟系统》,体验水电房贷等开支

- 参与家庭重大决策,如房屋装修方案

5 构建支持系统

当出现持续抑郁、物质滥用等危险信号时,要及时引入专业力量,上海某家庭在心理咨询师指导下进行的“家庭雕塑”治疗,通过角色扮演让父母体会到孩子的窒息感,最终促成相互理解。

真实案例启示录

1 纹身少年的蜕变之路

杭州男孩阿杰在19岁生日当天纹了满背刺青,父亲没有责骂,而是邀请纹身师到家讲述行业现状,三个月后,阿杰主动报名职业技能培训,现已成为知名刺青工作室合伙人。

2 退学少女的重生记

因抑郁休学的小雨,父母将“必须复学”的目标调整为“重建生活秩序”,通过饲养治疗犬、参与动物救助,一年后她不仅重返校园,还创建了校园心理健康社团。

叛逆是成长的另类请柬

19岁的叛逆就像雏鹰第一次振翅,那些笨拙的碰撞,终将化作翱翔的力量,记住关键公式:适度放手(30%引导+70%陪伴)×(尊重边界+创造联结)= 良性成长,当你不再执着于修剪枝丫,而是共同培育根基,终将收获一棵自主向阳的参天大树,每个叛逆少年心里都住着一个等待被看见的追光者,而父母要做的,就是成为那束温柔坚定的光。