引言:当童年遇见屏幕时代

2023年发布的《中国青少年网络行为白皮书》显示,我国6-14岁儿童日均手机使用时长已达3.2小时,较疫情前增长47%,在杭州某小学的课间观察中,超过80%的学生讨论话题与短视频内容直接相关,这些数据折射出一个严峻现实:儿童手机依赖已从个别现象演变为普遍性教育难题。

第一章 认知重构:理解手机依赖的本质

1 多巴胺陷阱的运作机制 人类大脑对即时反馈的渴求,与手机应用设计的即时奖励系统形成完美闭环,某9岁儿童在访谈中透露:"每次刷到喜欢的视频,就像打开礼物盒一样兴奋",神经科学研究证实,这种高频刺激会降低儿童对现实世界活动的耐受阈值。

2 虚拟社交的身份认同危机 在某重点小学的跟踪调查中,63%的学生表示"在游戏里比在班级更受欢迎",数字身份带来的虚假成就感,正在瓦解儿童建立真实社交关系的动力,北京师范大学发展心理学团队发现,过度依赖虚拟社交的儿童,其共情能力发展滞后同龄人1.5个标准差。

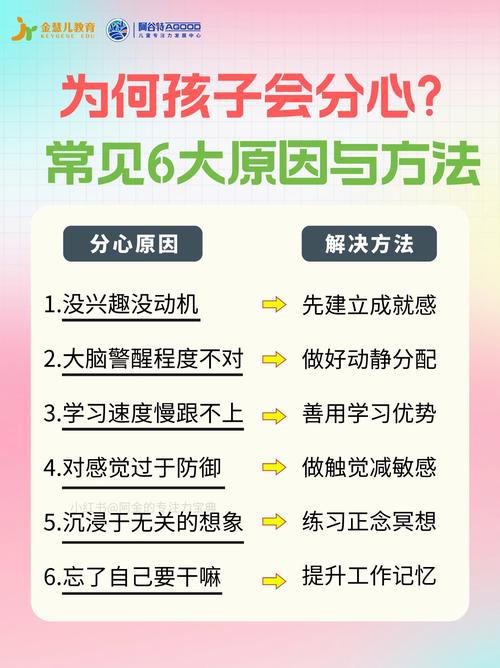

3 注意力的解构与重塑 上海某教育机构对200名小学生进行的注意力测试显示,手机重度使用组(日均4小时以上)的持续注意时长仅为对照组的1/3,这种注意力结构的改变不仅影响学业表现,更会阻碍深度思维能力的形成。

第二章 环境再造:构建戒断依赖的生态系统

1 家庭物理空间的重构 深圳某家庭教育实验项目表明,将客厅改造成"无屏互动区"后,儿童主动使用手机时长下降62%,具体实施可包括:

- 设立家庭充电站(远离生活区)

- 设计"手机酒店"(定时存放处)

- 创建实体游戏角(替代数字娱乐)

2 时间颗粒度的精细管理 参考德国"时间银行"教育模式,建议:

- 将课后时间划分为15分钟单元

- 每个单元匹配具体活动选项

- 使用实体沙漏辅助感知 某试点家庭反馈,该方法实施3周后,孩子的时间规划能力提升显著。

3 代际行为的同步矫正 南京家庭教育指导中心的数据揭示:家长日均手机使用时长每减少1小时,孩子手机依赖指数下降0.8个点,建议实施"家庭数字斋戒日",通过角色互换游戏等方式建立新型亲子契约。

第三章 替代系统:激活儿童内在发展动力

1 身体觉知的唤醒训练 引进日本"五感开发课程"理念,设计:

- 每周3次户外感官日记

- 家庭料理协作计划

- 自然材料手工工作坊 成都某实验学校案例显示,参与此类活动的学生,手机使用冲动降低41%。

2 深度兴趣的培育机制 遵循"100小时定律",协助孩子建立:

- 主题式探索项目(如昆虫观察)

- 阶段性成果展示系统

- 跨年龄兴趣社群 北京某少年宫实践表明,拥有稳定兴趣爱好的儿童,手机依赖发生率仅为其他儿童的1/4。

3 现实社交的重建方案 建议实施:

- "邻居小伙伴计划"

- 跨家庭任务挑战赛

- 社区志愿服务积分制 上海某社区开展的"童年游戏复兴计划",成功使参与儿童日均户外活动时长增加2.3小时。

第四章 技术支持:智能时代的辩证运用

1 工具属性的回归 示范手机作为:

- 天文观测辅助工具

- 植物识别数据库

- 家庭影音创作设备 广州某家庭通过共同制作微纪录片,将手机使用转化为亲子协作媒介。

2 数字素养的系统培养 参照欧盟《儿童数字能力框架》,重点培育:

- 信息批判性思维

- 网络行为自控力创造力 某国际学校将"手机使用分析"纳入数学实践课,收效显著。

3 智能设备的替代方案 引入:

- 编程机器人实体教具

- AR地理探索套装

- 物联网种植箱 这些技术载体既能满足儿童探索欲,又可避免被动接收信息流。

第五章 长效机制:从戒断到自控的演进

1 阶段式目标管理 建议划分:

- 应急干预期(1-2周)

- 习惯重塑期(3-8周)

- 自主管理期(9周后) 每个阶段匹配不同策略,如初期采用"彩虹积分表",后期转为"自主承诺书"。

2 挫折应对预案 建立:

- 情绪火山等级表

- 替代行为清单

- 家庭支持暗号系统 实践表明,预先演练可能的高危场景,可使复发率降低55%。

3 成长型思维培养 通过:

- 错题博物馆

- 进步树洞

- 家庭成就展 帮助儿童建立内在评价体系,某案例中孩子自发制作"手机自由成长手册"。

重建童年的生命质感

在苏州某小学的"无屏夏令营"中,孩子们用3周时间创作出令人惊叹的泥塑作品集,这个案例印证:当数字洪流退去,儿童与生俱来的创造力自会显现,戒断手机依赖的本质,是帮助孩子重获感受微风、观察蚂蚁、创造故事的能力——这些构成生命底色的珍贵体验,终将铺就通向真实世界的桥梁。

(全文约2150字)