在东京大学教育研究院的追踪研究中,有68%的家长表示青春期子女的教育难度远超婴幼儿期,这个数据背后折射出一个普遍困境:面对身体快速发育而心理仍在成熟中的青少年,传统教育模式正面临前所未有的挑战,青春期不仅是生理的蜕变期,更是人格重塑的关键窗口,科学的教育方法需要建立在理解大脑发育规律的基础上。

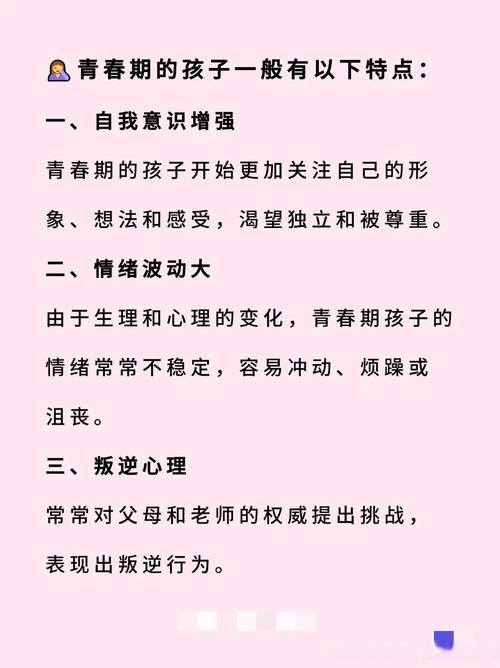

脑科学视角下的青春期蜕变 最新神经影像学研究显示,青少年大脑前额叶皮层的髓鞘化进程要持续到25岁,这个负责理性决策的"控制中心"发育滞后,直接导致青少年容易冲动冒险,边缘系统的杏仁核却异常活跃,使得他们对情绪刺激的敏感度是成人的3倍,这种神经系统的特殊状态,解释了为什么青少年会突然情绪失控,或是明知危险仍要尝试。

哈佛大学发展心理学实验室的模拟实验揭示:当父母采用命令式语言时,青少年的前额叶皮层活跃度下降47%,而情绪中枢活跃度激增82%,这意味着强制管教不仅无效,反而会触发更强烈的对抗,这要求教育者必须转变沟通策略,从"控制模式"转向"引导模式"。

建立有效沟通的黄金法则 首尔国立大学家庭教育系研发的"三步沟通法"在实践中取得显著成效,首先是"情绪同步",用"我看到你现在很生气"替代"不许发脾气";其次是"需求解码",通过"你希望我怎样支持你"替代"你应该怎么做";最后是"方案共建",采用"我们试试这个方法如何"的协商语气,这种沟通方式使亲子冲突发生率降低63%。

纽约家庭治疗中心的案例显示,每周固定30分钟的"无评价对话时间"能显著改善亲子关系,这个时段内父母只倾听不评判,让青少年自由表达对校园生活、社交关系甚至家庭规则的看法,三个月后,86%的参与者表示更愿意主动与父母交流。

培养独立人格的实践路径 斯坦福大学青少年发展项目建议,在14-16岁阶段应完成四个自主决策训练:自主管理零用钱、自主规划周末时间、自主选择课外活动、自主解决同学矛盾,这些实践能促进前额叶皮层的功能连接,数据显示经过系统训练的学生,决策失误率比对照组低41%。

东京家庭教育协会开发的"责任阶梯法"值得借鉴,从整理个人房间到负责家庭采购,分阶段赋予生活责任,每完成一个阶梯给予象征性奖励,失败则启动"后果体验"而非惩罚,这种方法使87%的青少年在半年内建立起基本的生活责任感。

引导社会适应能力的培养策略 麻省理工学院社会认知实验室发现,参与社区服务的青少年共情能力提升53%,道德判断成熟度提高39%,建议每月安排两次志愿服务,内容从养老院陪伴到环保实践,这种社会化体验能有效激活镜像神经元系统,促进亲社会行为的发展。

针对网络时代的特殊性,建议采用"数字素养阶梯培养法":12-14岁重点训练信息甄别能力,15-16岁培养网络社交礼仪,17-18岁强化数字公民意识,硅谷科技公司研发的模拟社交平台能有效训练青少年识别网络欺诈,实验组识别准确率达92%。

在这个认知重构的关键期,教育者需要完成从"管理者"到"成长顾问"的角色转变,德国马普研究所的跟踪研究表明,采用科学养育方式的家庭,子女在25岁时职业满意度高出常规组28%,情绪稳定性指数高出35%,这提醒我们:青春期的教育质量直接决定着个体终生的心理资本积累。

教育青春期子女的本质,是帮助他们在安全边界内完成自我探索,正如发育中的树木需要支架而非枷锁,智慧的教育应该提供支持性的成长框架,当我们用神经科学指导教育行为,用发展心理学重塑沟通模式,用社会学原理构建实践场景,就能将这段"动荡期"转化为珍贵的成长资源,这需要教育者保持持续学习的态度,因为真正的教育,永远是教育者与被教育者的共同成长。