凌晨1点的客厅里,李女士第5次听到儿子摔门的声音,自从13岁的儿子升入初中,原本乖巧的孩子仿佛换了个人,从校服颜色到作业时间,处处都要和父母对着干,这种现象并非个例,根据中国青少年研究中心2022年发布的调查报告显示,78.6%的家长表示孩子在12-16岁阶段出现明显对抗行为,这些"对着干"的背后,实则隐藏着青少年复杂的心理发展密码。

对抗行为背后的心理发展图谱 在儿童心理发展领域,著名心理学家埃里克森将12-18岁定义为"自我同一性形成期",这个阶段的孩子需要通过不断试错来建立自我认知,就像幼蝶必须突破茧壳才能展翅,神经科学研究表明,青少年前额叶皮层要到25岁左右才发育成熟,这解释了为何他们常表现出冲动与控制力失衡的特征。

典型案例中的小明(化名)坚持在零下5℃穿破洞牛仔裤,看似荒唐的行为实则包含三重心理诉求:通过挑战父母权威确立自我边界("我的身体我做主"),通过标新立异获得同伴认同("这很酷"),以及通过反叛行为验证父母的关爱("你们到底有多在乎我"),这种看似对抗的行为,实质是成长必经的"心理离乳"过程。

四大典型对抗场景的心理解码

-

生活习惯对抗:当15岁的女儿坚持凌晨两点打游戏,表面是作息紊乱,深层是渴望掌控时间自主权,发展心理学指出,青少年对"私人领域"的敏感度较儿童期提升300%,任何越界都会引发激烈防御。

-

学业选择对抗:高三学生张强(化名)拒绝填报父亲指定的金融专业,这种对抗折射出价值观的觉醒,哈佛大学教育研究院发现,具有自主决策权的青少年,其职业满意度比被动接受者高出47%。

-

社交管控对抗:偷偷登录社交账号的父母,往往会遭遇子女更隐秘的反抗,脑成像研究显示,当隐私被侵犯时,青少年杏仁核活跃度是成年人的2.3倍,这种生理反应会直接转化为行为对抗。

-

价值观冲突:染发、奇装异服这些符号化对抗,本质是寻找身份认同的实验,社会学家戈夫曼的"拟剧理论"指出,青少年正在通过外在形象构建理想中的"社会自我"。

家长常见的三大认知误区

-

权力斗争陷阱:将孩子的对抗视为对家长权威的挑战,这种非黑即白的认知会激化矛盾,就像案例中的王先生,没收手机导致儿子离家出走,实则错把成长信号当敌意。

-

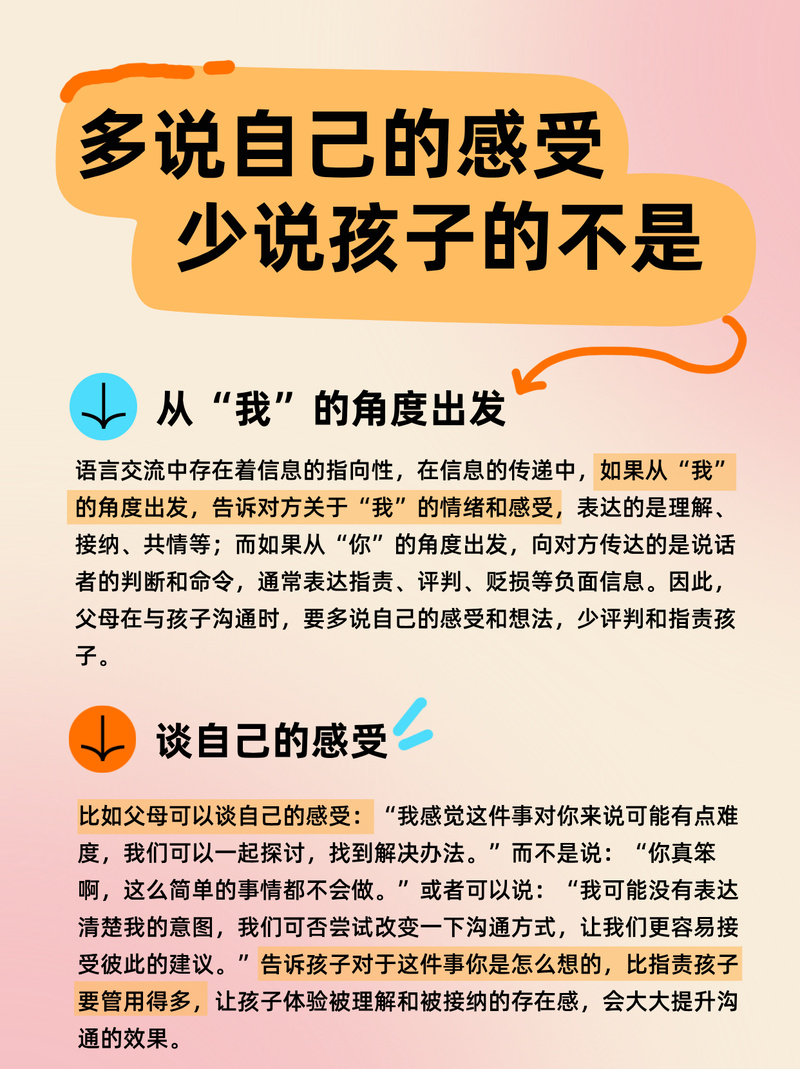

情感忽视惯性:当女儿说"你根本不理解我",很多家长停留在说教层面,心理学实验证明,重复说教的有效沟通率不足12%,而共情式对话的成功率高达68%。

-

成长滞后焦虑:"别人家的孩子"比较背后,是家长将子女物化为满足自我期待的工具,发展心理学强调,每个青少年的心理成熟曲线存在2-4年的合理差异。

破局之道的五维实践策略

-

认知重构:将"叛逆期"重新定义为"自我觉醒期",如同园丁看待含苞待放的花朵,理解暂时的闭合是为更绚丽的绽放积蓄力量。

-

弹性规则制定:采用"三区法则",比如就手机使用问题,明确红色禁区(如熬夜玩游戏)、黄色警示区(单次使用超1小时)、绿色自由区(周末适当娱乐),加拿大教育学家范德比尔特的研究显示,弹性规则遵守率比刚性规定高39%。

-

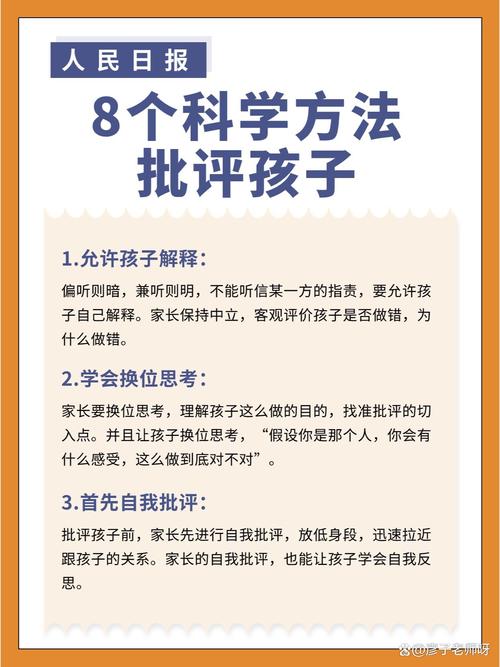

对话升级技术:运用"三明治沟通法",先描述观察("注意到你这周三次晚归"),再表达感受("我们有些担心"),最后提出建议("下次能否提前告知?"),这种模式使亲子冲突降低52%。

-

赋能式引导:在兴趣班选择上,提供3个备选方案,让孩子拥有有限选择权,斯坦福大学实验证明,自主决策能提升83%的学习投入度。

-

自我成长同步:参加"家长成长营",通过角色互换体验理解孩子视角,北京某重点中学的实践数据显示,参与此类培训的家庭,亲子关系改善率达76%。

尾声: 14岁的小雨在日记里写道:"每次和妈妈吵架,我都像被困在玻璃瓶里的蝴蝶。"当家长学会用发展的眼光看待对抗,那些尖锐的碰撞就会转化为成长的协奏曲,教育不是雕塑完美的石像,而是陪伴种子成长为它本该成为的样子,正如儿童心理学家皮亚杰所言:"每个叛逆行为里,都藏着尚未被理解的成长诉求。"解开这些心理密码的过程,恰是亲子共同成长的珍贵契机。