在心理咨询室的米色沙发上,李女士第三次调整坐姿,这位素来干练的职场女性,此刻却为16岁女儿书包里发现的粉色信封辗转难眠,这个场景每天都在不同家庭上演,当发现女儿开始涉足情感世界,家长们往往陷入焦虑与无措的漩涡,如何在这个敏感时期既守护孩子健康成长,又维系良好的亲子关系,成为当代家庭教育的重要课题。

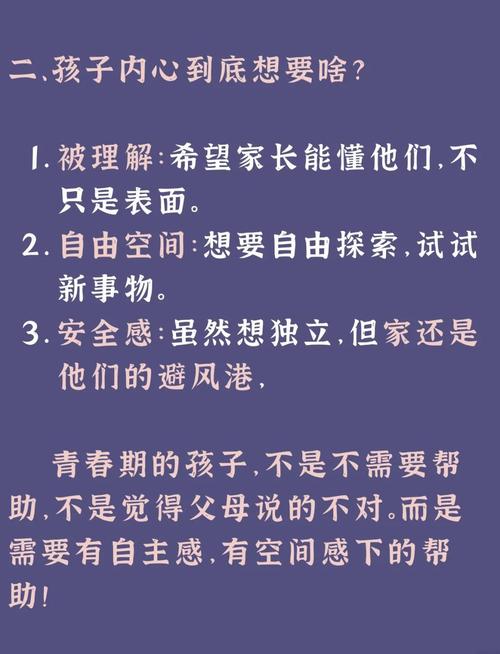

理解青春期心理发展的必然性 青春期是人格独立与社会化的重要阶段,大脑前额叶皮质尚未发育完全,导致青少年容易产生强烈情感体验,却又缺乏成熟的判断力,美国发展心理学家埃里克森指出,12-18岁是"自我同一性"形成的关键期,探索亲密关系是青少年确认自我价值的重要途径,此时的感情萌芽,本质上是孩子尝试建立人际连接的成长练习。

某重点中学班主任王老师分享的案例颇具代表性:成绩优异的晓雯因暗恋同班男生成绩下滑,母亲发现后立即联系对方家长强行干预,结果不仅导致晓雯出现抑郁倾向,更造成母女关系长达两年的冰期,这种粗暴干预往往适得其反,将孩子推向孤立无援的境地。

常见错误处理方式及其后果

-

监控侦查型家长:突击检查手机、跟踪放学路线 这种做法严重破坏亲子信任,海淀区家庭教育调研显示,68%的青少年表示会因此采用多重社交账号应对监管,心理专家指出,过度监控会催生"禁果效应",反而强化孩子的逆反心理。

-

道德审判型家长:"早恋可耻"的陈旧观念 将情感萌动污名化为"不检点",可能造成永久性心理创伤,2022年青少年心理健康白皮书显示,因此类指责产生自我厌恶情绪的案例占咨询总量的23%。

-

放任自流型家长:"只要不影响学习就行" 这种功利化态度忽视了情感教育的重要性,某985高校新生调查表明,在亲密关系中存在认知偏差的学生,大学期间出现心理危机的概率是普通学生的2.7倍。

科学引导的五个维度

-

建立情感联结的"安全岛" 与其质问"为什么谈恋爱",不如先问"能说说他的优点吗",心理学中的"门把手效应"表明,当孩子感知到安全包容的沟通环境,会更愿意敞开心扉,建议采用"三明治沟通法":先肯定成长("妈妈很高兴你愿意和我分享"),再探讨感受("能说说和他相处时的感觉吗"),最后引导思考("你觉得好的感情应该具备哪些特质")。

-

培养情感自主管理能力 协助孩子制定"情感账户"管理计划:建议每天交流时间控制在晚饭后1小时,周末约会不超过3小时,引入SWOT分析法,引导孩子客观评估这段关系带来的优势(S)、劣势(W)、机会(O)和挑战(T),某实验中学开展的"情感管理训练营"实践证明,经过系统指导的学生,学业与情感的平衡能力提升76%。

-

开展"渐进式"性教育 根据联合国教科文组织《国际性教育技术指导纲要》,16岁正是需要系统性教育的年龄,建议分三阶段推进:

- 认知阶段:共同观看《17.3关于性》等科普纪录片

- 讨论阶段:用"如果朋友遇到...你会建议"的假设句式展开对话

- 预案阶段:明确身体界限和应急求助机制

-

构建多元社交支持系统 鼓励参与模联、辩论赛等集体活动,拓展社交半径,北京四中推行的"成长伙伴计划"显示,拥有5个以上稳定友伴的学生,过早陷入排他性恋情的概率降低58%,定期举办家庭读书会,共读《简爱》《傲慢与偏见》等经典,在文学讨论中渗透健康婚恋观。

-

做好家长的自我心理建设 参加"青春期父母成长工作坊",学习情绪管理技巧,建立"情感日志",记录自己的焦虑来源与应对策略,记住教育学家蒙特梭利的提醒:"永远不要站在成人的高度俯视青春,要蹲下来看见他们的世界。"

特别情境应对指南 当发现孩子已有亲密行为时:

- 避免当场发作,给自己24小时冷静期

- 预约专业心理咨询师进行三方会谈

- 共同制定关系发展进度表

当学业明显下滑时:

- 与孩子商定成绩"止损线"

- 引入"学习伙伴"机制互相督促

- 设置阶段性目标奖励

在这个信息爆炸的时代,完全隔绝情感体验既不现实也无必要,智慧的父母应当成为孩子情感航程中的灯塔而非枷锁,正如儿童心理学家温尼科特所说:"够好的父母不是完美无缺,而是能提供安全基地让孩子去探索。"当我们以理解取代批判,用引导替代压制,青春期的情感萌动终将化作滋养生命的春雨,帮助孩子在未来收获真正成熟的爱情。