当教室后墙的高考倒计时牌翻过"200天"时,整个高三教学楼开始笼罩在一种特殊的氛围中,走廊里奔跑的身影变少了,课间操的脚步声显得沉重,教师办公室里总能看到眼圈发红的学生,作为从教二十年的高中班主任,我见证过太多高三学子在这个阶段爆发的情绪危机:原本乖巧的学生突然摔书离场,成绩优异的课代表在模考后崩溃大哭,素来温和的男生因为一道错题把试卷撕得粉碎,这些看似反常的行为背后,实则是千万高三学生正在经历的心理蜕变阵痛。

解构高三焦虑的三重压力源

-

学业压力的叠加效应 高三学生每天平均面对8-12小时的高强度学习,大脑长期处于超负荷运转状态,某重点中学的跟踪调查显示,67%的高三生存在入睡困难,42%的学生在模考期间出现偏头痛症状,当知识漏洞与考试焦虑形成恶性循环,学生的大脑前额叶皮层(负责理性决策)活跃度下降,杏仁核(情绪中枢)异常敏感,这正是情绪失控的生理基础。

-

家庭期待的隐形枷锁 "全家人的希望都寄托在你身上"这句话,往往成为压垮心理防线的最后一根稻草,在咨询案例中,68%的学生表示最害怕看到父母失望的眼神,有位复读生曾向我吐露:"每次月考后,妈妈虽然说着没关系,但转身就去阳台抽烟的背影让我窒息。"这种隐形的压力比直接的责骂更具杀伤力。

-

同辈竞争的认知扭曲 重点班的"座位淘汰制"、光荣榜上的排名变化、课间无意中听到的复习进度,都在不断刺激学生的竞争神经,心理学中的相对剥夺理论在此表现得尤为明显——当学生将自我价值与排名直接挂钩时,任何细微的差距都会引发强烈的挫败感。

情绪预警信号的识别指南

-

生理层面的红灯信号 持续性的肠胃紊乱(如考前腹泻)、反复发作的荨麻疹、突发性耳鸣等症状,往往是长期焦虑的躯体化表现,某三甲医院的门诊数据显示,每年11月至次年3月,高三学生因应激性胃痛就诊量是平时的3倍。

-

行为模式的异常转变 突然沉迷手机游戏、反复整理书桌却无法开始学习、频繁要求调换座位等行为,本质上是潜意识里的逃避机制在起作用,需要特别关注那些"过分安静"的学生,他们的情绪压抑可能比外显的暴躁更具危险性。

-

认知功能的典型受损 "看三遍题干仍不理解题意""刚背的公式转眼就忘",这些并非智力下降,而是焦虑引发的认知功能暂时性障碍,神经科学研究证实,当皮质醇(压力激素)水平持续偏高时,海马体的记忆提取功能会降低40%以上。

五维调控系统的构建策略

-

认知重塑:给焦虑重新赋义 引导学生建立"压力曲线"概念:适度的焦虑感(心率维持在90-110次/分钟)其实能提升答题准确率15%-20%,可以尝试"焦虑可视化"练习:将担忧事项写在气球上,看着它们逐渐飘远,这种具象化操作能有效降低30%的心理负担。

-

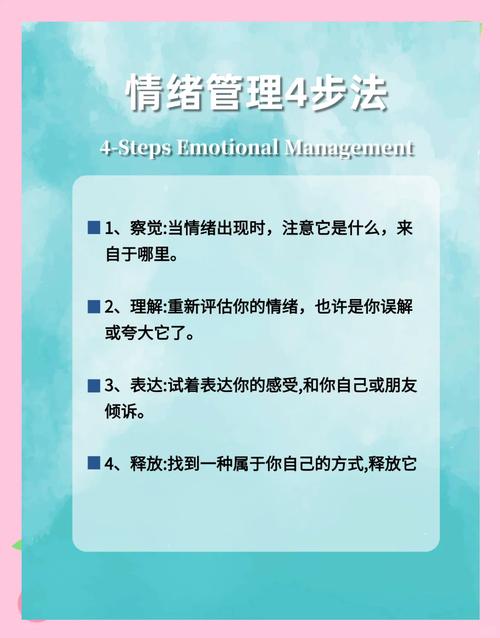

情绪管理:建立压力释放阀 推荐"5-7-8呼吸法"(吸气5秒、屏息7秒、呼气8秒),每天三次循环练习,两周后自主神经调节能力可提升25%,创设"情绪安全岛":在教室设置解压角,配备减压握力器、涂鸦本等工具,允许学生在课间进行5分钟的情绪释放。

-

时间规划:打破恶性循环链 采用"番茄工作法改良版":将90分钟划分为25分钟专注+5分钟拉伸+25分钟学习+5分钟冥想+10分钟知识梳理,某实验班的实践数据显示,这种节奏使学习效率提升40%,情绪波动减少60%。

-

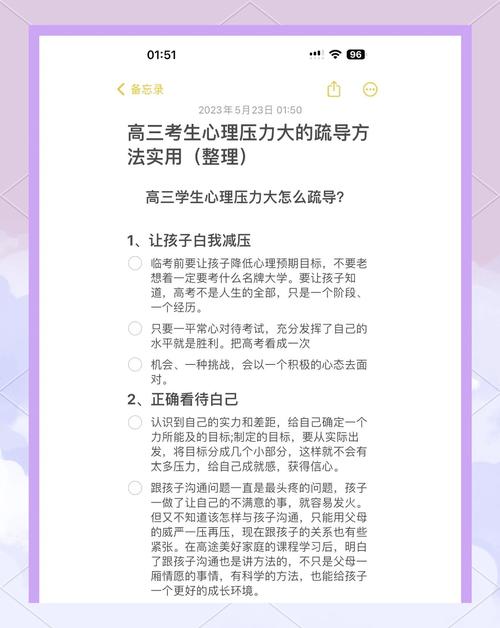

家庭支持:重构沟通模式 建议家长实施"三换原则":换掉质问句("为什么又退步?"改为"需要哪些帮助?"),换掉对比对象("人家孩子..."改为"上次你..."),换掉奖励方式(物质奖励改为"陪你爬山看星空"),每周设立1小时"无评价谈话时间",家庭成员轮流讲述本周三件暖心小事。

-

专业干预:构建支持网络 当学生连续两周出现失眠、暴食/厌食、自伤倾向时,需要启动专业支持系统,学校心理教师可采用房树人绘画测试快速评估心理状态,必要时引入认知行为疗法(CBT),某省重点中学的经验表明,建立"心理委员—班主任—心理教师"三级预警机制,能使严重心理危机发生率下降75%。

教育者的自我修养课

-

慎用励志"毒鸡汤" "提高一分干掉千人"这类口号式激励,实际上会加剧23%学生的焦虑水平,相比之下,"每天解决一个小问题"的渐进式引导更能建立可持续的信心。

-

捕捉教学中的心理契机 讲评试卷时,可以穿插讲述科学家们的失败经历;组织"错题收获分享会",让学习过程的价值超越分数本身,历史组的创新实践表明,在教学中融入学科发展史中的挫折故事,能使学生的抗压能力提升34%。

-

创设弹性教育空间 允许学生在特定时段选择自习场地,设置"免提问权"课堂环节,这些教学策略的微调能让学生的自主感提升50%,某校实施的"弹性作业制"(自主选择30%作业内容)使厌学情绪发生率下降41%。

超越高考的人生课堂

在带过的毕业班中,最令人欣慰的从来不是状元捷报,而是学生十年后返校时讲述的成长故事,那个曾经因数学不及格撕碎所有练习册的男生,现在已是屡败屡战的创业者;当年在心理咨询室痛哭两小时的女孩,如今在联合国从事危机干预工作,高三的焦虑风暴终会过去,重要的是在这场历练中获得的情绪调节能力、抗压韧性以及对自我的深度认知,这些才是支撑整个人生发展的关键素养。

教育的终极目标不是培养完美的考生,而是锻造完整的人,当我们学会用发展的眼光看待高三这段特殊旅程,焦虑就不再是可怕的敌人,而是蜕变的见证者,高考检验的不只是知识储备,更是如何在压力下保持人性的温度,这或许才是高三教育最该补上的重要课程。