在这个充满数字设备的时代,某中学心理咨询室记录着这样一个典型案例:14岁的小明因手机被没收,连续三周拒绝与父母对话,甚至出现厌学情绪,这个案例折射出当代家庭教育中一个棘手的难题——面对手机依赖日益严重的孩子,家长究竟该不该采取没收手段?这个问题的答案远比简单的"是"或"否"更为复杂。

手机使用现状与家长焦虑 2023年《青少年网络行为白皮书》显示,我国12-18岁青少年日均使用手机时长已达4.2小时,较五年前增长135%,课间刷短视频、深夜游戏组队、社交软件24小时在线,这些场景正不断侵蚀着传统家庭教育阵地,家长们的焦虑主要源于三个维度:学业成绩的断崖式下滑,视力下降和颈椎问题等生理隐患,以及现实社交能力的持续弱化,某重点中学班主任坦言,其班级前10名学生的共同特点就是家长对手机管理都格外重视。

支持没收手机的三大论点 主张严格管理的家长群体中,68%的人认为短期见效明显,北京某重点小学王姓家长分享经验:"期中考试前没收手机两周,孩子数学成绩提升23分。"这种立竿见影的效果确实具有诱惑力,第二层考量是风险规避,网络暴力、不良信息、游戏充值等安全隐患,让家长本能地选择物理隔离,更深层的逻辑是教育权的维护,部分家长坚持"监护人有责任矫正不良习惯"的传统教育观。

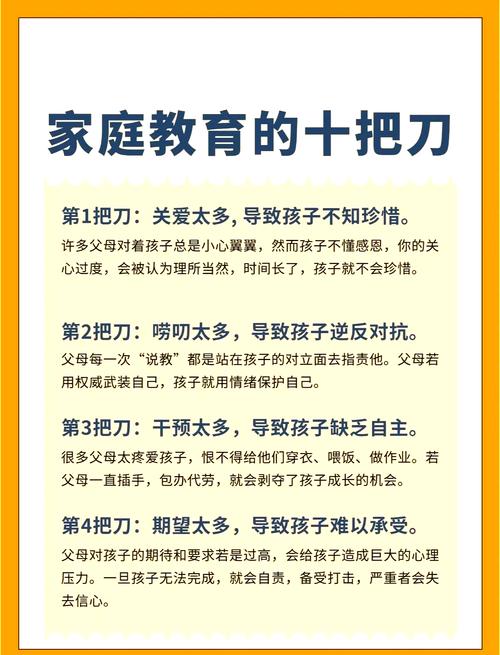

简单没收引发的次生问题 粗暴的没收策略往往导致亲子关系恶化,上海家庭教育研究中心2022年调查显示,采取强制没收的家庭中,79%出现冷战对抗,34%发生激烈冲突,更值得警惕的是,这种方法可能扼杀孩子的自主管理能力,就像被截肢者需要复健训练,长期被监管的孩子一旦脱离管控,更容易陷入失控状态,某985高校新生辅导员的观察印证了这点:"那些中学时期被严格限制手机的学生,大学挂科率反而高出平均水平18%。"

反对没收的现代教育理念 数字原住民理论指出,当代青少年是与智能设备共生的一代,就像80后需要自行车,90后需要电脑,00后的成长离不开移动终端,完全剥夺手机使用权,相当于切断他们与同龄人的重要社交纽带,教育学家李教授强调:"好的教育应该培养自制力,而不是制造真空环境。"北京某实验中学的实践颇具启发性:通过"21天自我管理计划",75%的学生将日均使用时长控制在约定范围内。

折中方案的探索与实践 智慧的解决方案需要动态平衡,心理学家的"三区理论"提供了参考框架:6-10岁设立红色禁区,重点防范不良信息;11-14岁划定黄色警示区,培养时间管理意识;15岁以上建立绿色成长区,鼓励自主规划,上海市某示范家庭的做法值得借鉴:每周召开家庭会议制定使用公约,包含"作业优先完成""夜间休息区断网"等条款,违约时启动双方约定的惩戒程序。

教育专家的具体建议

- 契约式管理:与孩子共同制定书面协议,明确使用时段、场合和内容

- 替代方案构建:用体育运动、亲子阅读等活动填补手机空缺时间

- 渐进式放手:从小时制管控逐步过渡到天级自主管理

- 技术手段辅助:合理使用家长控制模式,但需提前告知孩子

- 家长示范效应:父母自身要避免成为"低头族"榜样

特殊情况的处理原则 当出现严重网络沉迷(日均使用超8小时)、身心健康受损或涉及违法内容时,专家建议采取"三阶段干预法":首先启动家庭应急会议,其次引入专业心理咨询,最后在医师指导下实施必要隔离,但整个过程必须保持沟通渠道畅通,避免孩子产生被抛弃感。

在这个万物互联的时代,家庭教育正经历前所未有的挑战,手机管理本质上是对新型亲子关系的考验,需要家长具备与时俱进的智慧,与其纠结于"没收"这个简单动作,不如将之转化为培养孩子数字素养的契机,正如教育学家蒙台梭利所言:"教育不是装满水桶,而是点燃火焰。"当我们教会孩子如何与科技和谐共处,他们收获的将是受益终生的自我管理能力。

(字数统计:1187字)