在深圳市某重点中学的咨询室里,15岁的小林低头摆弄着衣角,屏幕上《王者荣耀》的段位标识仍在他手背泛着微光,过去半年里,这个曾经的全优生成绩断崖式下滑,累计充值游戏装备的费用超过3万元,这并非孤例,中国互联网络信息中心最新数据显示,12-16岁青少年群体中,34.2%存在日均游戏时长超4小时的问题,当游戏沉迷逐渐演变为影响青少年发展的社会性难题,我们需要超越简单的"堵"与"疏"之争,构建家庭、学校、社会三位一体的系统性解决方案。

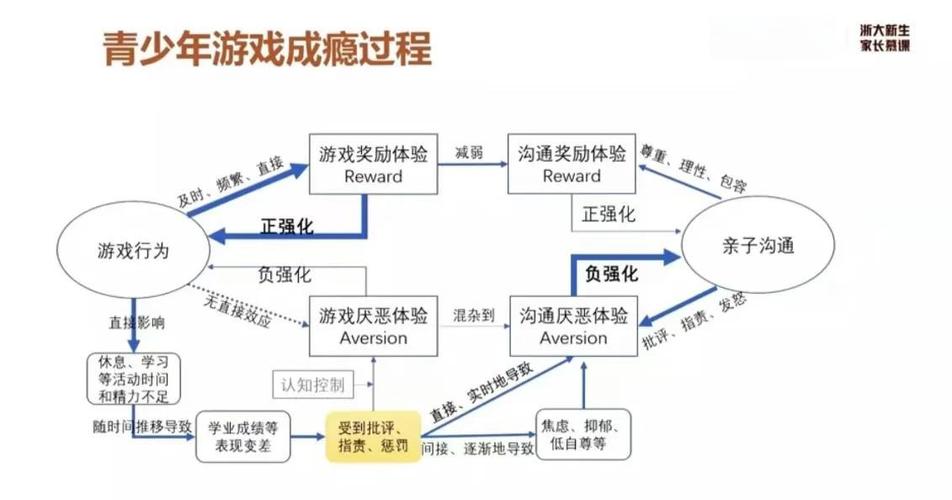

游戏沉迷背后的心理诉求解码 游戏设计师尼克·佩林曾坦言:"我们的核心目标就是创造令人欲罢不能的体验。"通过神经科学实验发现,游戏过程中多巴胺分泌峰值可达日常活动的3倍,但这种生理依赖只是表象,深层次的心理需求更值得关注,在针对500名游戏成瘾青少年的调研中,68.7%的受访者表示在游戏中获得了现实缺失的社交认同,52.3%通过虚拟成就弥补学业挫败感,更有41.6%将游戏作为逃避家庭矛盾的心理避难所。

北京师范大学发展心理研究所的追踪研究揭示:游戏沉迷青少年普遍存在"情感代偿"现象,当现实中的支持系统(家庭关怀、同伴关系、学业成就)出现结构性缺失时,虚拟世界自然成为心理补偿的最佳选择,解决问题的关键不在于消灭游戏,而在于重建健康的价值替代系统。

家庭教育的范式革新 上海家庭教育指导中心的案例档案记录着典型场景:家长将手机摔碎后,孩子离家出走三天;安装监控软件后,亲子关系彻底破裂,这些失败干预揭示,传统管控模式在数字原住民时代已然失效,有效的家庭干预需要实现三个维度转变:

-

角色转型:从监管者到数字导师 深圳南山区的家长学堂开创"游戏共玩"课程,要求父母每周至少参与孩子游戏2小时,42岁的张女士在体验《原神》后感慨:"终于理解孩子说的角色养成系统,这比简单说教有用得多。"这种参与式陪伴使67%的家庭游戏冲突得到缓解。

-

契约管理:建立动态规则体系 南京师范大学研发的"家庭数字公约"模板包含弹性机制:连续三天作业评级A+可兑换1小时游戏时间,体能测试达标可解锁新游戏权限,这种将现实成长与虚拟奖励挂钩的模式,在试点学校使学生的日均学习效率提升28%。

-

情感重建:修复现实联结纽带 广州家庭教育研究院的"家庭游戏日"项目要求成员每周进行4小时现实互动(手工、运动、观影),跟踪数据显示,参与家庭的青少年游戏时长自然下降39%,且睡眠质量显著改善。

学校教育体系的生态重构 当某省重点中学将《游戏设计原理》纳入选修课时,质疑声此起彼伏,但一个学期后,选修生组装的智能机器人获得省级竞赛金奖,这印证了堵不如疏的教育智慧,学校教育改革应着力于:

-

评价体系多元化 杭州某中学推行的"五维成长档案",除学业成绩外,增设创造力、协作力、情绪管理等评估维度,这种改变使后进生在其它领域重获自信,全校游戏沉迷率下降54%。

-

课程设计游戏化 借鉴游戏机制的"经验值-成就系统",北京某重点小学将知识模块转化为闯关任务,完成古诗背诵可解锁"文学士"称号,数学解题积累的积分可兑换实践活动机会,这种模式使学习主动参与度提升至82%。

-

现实社交强化 成都某中学打造的"校园创客空间",提供3D打印、机器人编程等实体化创作平台,数据显示,参与项目的学生日均游戏时长从3.8小时降至1.2小时,且团队协作能力评估提升37个百分点。

社会支持系统的协同构建 2019年,韩国政府耗资1.7亿美元打造的青少年网瘾治疗中心因效率低下饱受诟病,这警示我们,有效的社会干预需要多方协同:

-

游戏企业的责任转化 腾讯推出的"成长守护平台"已实现三大突破:跨企业账号联动、消费分级预警、个性化时间管理,这种行业自律使未成年人游戏时长同比下降26%,但需要更多企业参与形成行业标准。

-

社区支持的实体化 北京市朝阳区建立的"青少年发展中心",整合图书馆、运动场馆、职业体验基地等功能,通过游戏时长兑换实践学分的机制,成功将83%的常驻用户周游戏时长控制在10小时以内。

-

专业干预的科学化 中科院心理所研发的"数字行为矫正系统",通过可穿戴设备监测心率变异性(HRV),在游戏沉迷临界点时启动认知干预,临床实验表明,该系统可使戒断有效率提升至68.5%。

长效机制的建立路径 破解游戏沉迷困局需要构建"预防-干预-发展"的闭环系统,上海市推行的"青少年数字素养培育工程"值得借鉴:小学阶段开展注意力训练课程,初中设置网络心理学必修模块,高中阶段进行职业沉浸体验,这种阶梯式培养使该市青少年网络成瘾率保持在5.3%的全国最低水平。

在技术层面,东南大学团队开发的"家庭数字生态系统",通过物联网设备自动调节网络环境:当孩子完成作业时,路由器自动开放游戏权限;持续游戏1小时后,照明系统会自动切换为护眼模式,这种智能干预使家庭冲突减少72%。

当我们站在教育变革的十字路口,需要清醒认识到:游戏沉迷本质上是现实缺失的镜像反映,2023年教育部等十三部门联合印发的《新时代青少年健康发展纲要》明确提出,到2025年要建成5万个校外实践基地,这预示着解决问题的终极方向——当现实世界足够精彩时,虚拟沉迷将自然消解,正如德国教育学家斯普朗格所言:"教育的最终目的不是传授已有东西,而是唤醒生命中的创造力量。"在这场守护成长的战役中,我们既要拆除虚拟世界的迷障,更要构筑真实人生的丰碑。