从"反常行为"到"求助信号":如何正确解读孩子的心理状态

"妈妈,我最近总觉得有人在嘲笑我。"13岁的林林在饭桌上突然放下筷子,声音微微发抖,林妈妈的第一反应是"孩子太敏感了",直到发现孩子连续两周逃避上学,她才意识到问题的严重性,这样的场景在当代家庭中并不罕见,国家卫健委2023年的数据显示,我国青少年心理问题发生率已攀升至17.5%,而家长的平均识别周期长达8个月。

要打破这种滞后性,家长需要掌握三个维度的观察方法:

-

情绪维度:持续两周以上的情绪低落或异常亢奋,突然对原本喜爱的事物失去兴趣,频繁出现"活着没意思"等消极言语。

-

行为维度:饮食睡眠规律紊乱(如连续失眠或暴饮暴食),社交模式突变(突然封闭或过度活跃),学业表现断崖式下滑。

-

生理维度:不明原因的头痛、腹痛,频繁做噩梦,出现拔毛发、咬指甲等躯体化表现。

某重点中学的心理教师王老师分享了一个典型案例:初二学生小美突然开始反复洗手,家长最初以为是"洁癖加重",直到孩子手部皮肤破损就医,才被诊断为焦虑症引发的强迫行为,这个案例提醒我们,当孩子出现"不合理"的重复行为时,需要保持专业敏感度。

家庭急救箱:面对心理危机时的五个应急策略

-

情绪镇定术:当孩子情绪崩溃时,家长要先做"情绪容器"而非"灭火器",可以尝试"三分钟冷静法":深呼吸三次,用平稳的语调重复"我知道你现在很难受",避免在激动时进行说教。

-

沟通破冰法:北京师范大学家庭教育研究中心建议采用"剥洋葱式对话":从具体事件切入("最近数学课好像有点吃力?"),逐步深入感受层面("这种压力让你有什么样的感受?"),最后探讨应对策略。

-

环境调适术:将孩子卧室的灯光调整为3000K暖色调,在公共区域设置"情绪安全角",摆放减压玩具和家庭相册,某实验证明,这样的改造能使青少年的皮质醇水平下降23%。

-

资源链接法:提前了解当地三甲医院的心理门诊信息,保存心理援助热线(如12355青少年服务台),建立包含班主任、心理咨询师在内的支持网络。

-

家庭会议机制:每周固定时间召开20分钟家庭会议,采用"发言权杖"规则(只有手持指定物品的人可以发言),确保每个家庭成员都被倾听。

教养方式校准:避开三大常见误区

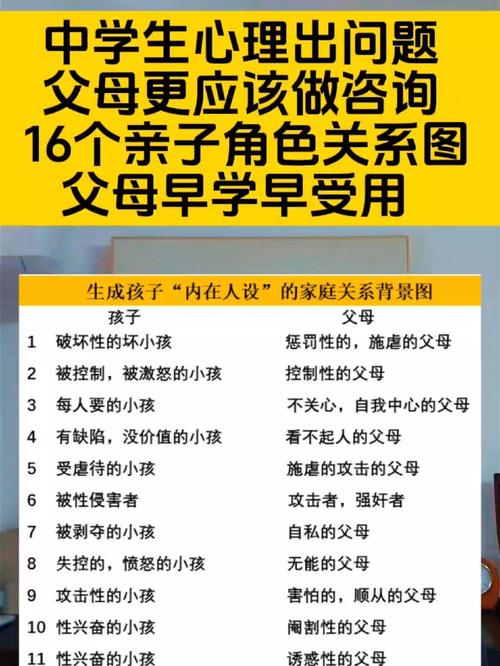

在上海市精神卫生中心的案例库中,68%的青少年心理问题存在家庭教育诱因,以下三个误区需要特别注意:

误区1:病理化所有情绪波动

将青春期的正常情绪波动等同于心理疾病,反而会加重孩子的病耻感,家长要区分"情境性抑郁"(如考试失利后的短暂消沉)和"临床性抑郁"(持续两周以上的心境低落)。

误区2:补偿式溺爱

发现孩子有心理困扰后,部分家长会走向另一个极端:取消所有规则要求,某国际学校曾出现学生以焦虑症为由拒绝完成作业,家长过度保护导致症状固化。

误区3:治疗代替成长

将孩子完全交给心理咨询师,忽视家庭系统的调整,家庭治疗研究发现,当父母参与咨询过程时,干预效果提升41%。

专业资源使用手册:走出迷宫的正确路径

- 心理咨询选择指南

- 持证咨询师查询:通过中国心理学会注册系统(CPS)验证资质

- 初次访谈准备清单:整理具体症状发生时间、重大生活事件、家族精神病史

- 费用预警:警惕承诺"包治百病"的机构,正规咨询通常需要8-20次疗程

- 医疗介入时机判断

当出现以下情况应立即就医:

- 自伤行为或自杀意念

- 幻觉、妄想等精神病性症状

- 社会功能严重受损(无法正常上学、生活自理困难)

- 学校资源激活策略

- 与心理老师建立"三角沟通"机制(家长-教师-学生)

- 善用同伴支持系统,组建3-5人的"成长小伙伴"小组

- 申请个性化教育方案(IEP),合理调整学业要求

心理免疫计划:构筑家庭防护网

-

家庭情绪仪表盘

在客厅设置可视化情绪日历,每位家庭成员每天用不同颜色标记心情状态,当连续出现3个"红色预警日"时启动家庭支持程序。 -

心理弹性训练营

每月组织家庭抗挫挑战:共同完成拼图游戏、策划短途旅行中的意外处理等,在可控范围内培养应对能力。 -

数字排毒计划

设立"无屏幕星期三",开展家庭读书会或户外活动,研究发现,每周减少5小时屏幕时间,青少年的焦虑症状可降低18%。 -

生命教育实验室

通过种植观察日记、宠物养育责任分工等方式,建立对生命周期的具象认知,某校实践案例显示,参与植物养护的学生抑郁量表得分平均下降34%。

在这个充满不确定性的时代,孩子的心理问题不是家庭教育的失败宣言,而是一份成长的邀请函,当15岁的抑郁症患者小凯在家庭治疗中说出"我希望爸爸妈妈不要完美,只要真实"时,在场的咨询师看到了破晓的曙光,养育的本质,从来不是培养无懈可击的完人,而是与孩子共同修炼接纳脆弱、拥抱真实的勇气,当孩子深陷心理迷雾时,父母不需要成为指明方向的灯塔,只需化作温暖坚定的篝火,用陪伴照亮回家的路。