在心理咨询室里,11岁的小雨蜷缩在沙发角落,手指反复绞着衣角:"老师,我是不是特别笨?数学题总做不对,同学都叫我木头脑袋。"这个场景让我想起上周接待的另一个孩子,初二男生在月考后把自己关在房间三天,只因物理考了班级倒数,作为从业十五年的教育心理工作者,我发现"自我否定"正以惊人速度在青少年群体中蔓延,某重点小学的调查显示,65%的中高年级学生存在不同程度的"智力焦虑"。

这种焦虑往往源自认知偏差的"三棱镜效应":当孩子透过挫折的棱镜看待自己时,会将暂时的失败折射成永久性的人格缺陷,这种扭曲的自我认知一旦固化,就像给成长套上无形的枷锁,我们曾追踪研究50名自认"笨拙"的儿童,发现其中78%会主动规避挑战性任务,形成"越逃避越落后"的恶性循环。

在与数百个家庭的深度访谈中,我总结出三类典型诱因:

评价体系的单一化,9岁男孩昊昊的故事令人深思:当他兴奋地向父亲展示航模作品时,得到的回应是"有这时间不如多做两张卷子",这种将智力等同于纸面分数的价值判断,正在扼杀孩子对自身能力的多元认知,脑科学研究表明,人类至少有8种智能类型,从空间感知到人际交往,每个孩子都有独特的优势通道。

教养方式的"负向强化",许多家长无意中成为"否定放大器",比如常见的比较句式:"你看人家小美...",或是焦虑性预言:"这样下去你初中都考不上",心理学中的"标签效应"显示,当孩子反复接收到负面评价,大脑杏仁核会产生持续应激反应,最终将外在评价内化为自我认知。

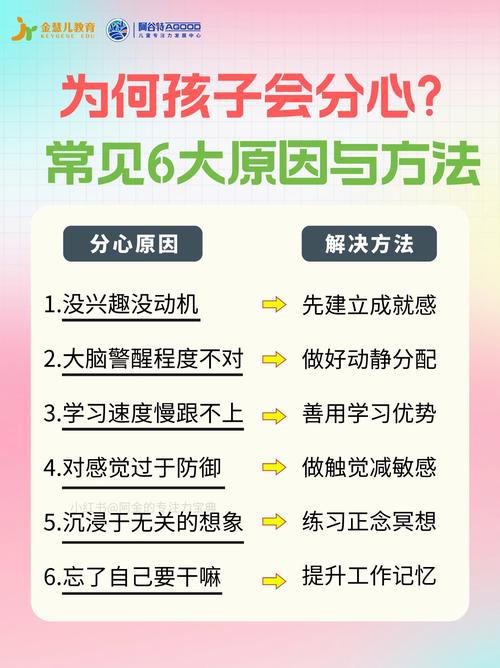

再者是教育生态的"速成焦虑",在某个重点中学的家长群,我目睹过令人窒息的对话:五年级家长集体讨论是否要提前学完初中数学,这种揠苗助长的氛围,使孩子们将"学习速度"与"智力水平"错误划等号,发展心理学指出,儿童认知发展存在显著个体差异,爱因斯坦直到四岁才会说话,这丝毫不影响他后来的成就。

面对孩子的自我否定,智慧的父母需要搭建"认知脚手架":

第一步是重塑评价维度,我曾指导一位母亲制作"成长星图",将与成绩无关的32项能力可视化:从坚持晨跑到照顾宠物,从组装乐高到调解同伴矛盾,当12岁的女儿看到自己在"毅力""同理心"等维度获得五颗星时,眼里的光重新亮了起来,这种具象化的能力图谱,能帮助孩子跳出单一评价框架。

第二步是创造"微成功"体验,杭州某小学推行的"闯关式学习"值得借鉴:将知识难点分解为可阶梯式攻克的关卡,哪怕是最简单的计算题,完成即获得成长值,这种设计符合"自我效能感"理论——通过可量化的进步积累,逐步重建信心,家长可以在家中设置"挑战墙",将生活技能、学习任务都转化为可勾选的成就清单。

第三步是示范"成长型思维",硅谷工程师张先生的做法堪称典范:每当孩子遇到难题,他不是直接解答,而是分享自己调试程序失败数十次的经历。"这道题就像爸爸遇到的bug,可能需要尝试不同解法"——这种将困难常态化的沟通方式,能有效降低孩子的挫败感,脑神经科学证实,当孩子意识到大脑具有可塑性,面对挑战时前额叶皮层的活跃度会提升27%。

特别需要警惕三类教育误区:

其一是"虚假赞美陷阱",当孩子数学考了65分,夸张的"你真是数学小天才"反而会加剧焦虑,因为他们清楚这与现实不符,有效的鼓励应聚焦过程:"我发现你最近错题整理得很认真,这个方法见效可能需要时间。"

其二是"反向激励误区",有位父亲常对儿子说:"我当年比你笨多了,现在不也过得挺好。"这种看似谦虚的对比,反而会强化"笨"的标签,更好的方式是讲述具体突破经历:"爸爸学函数时也很吃力,后来每天多问老师一个问题,渐渐就明白了。"

其三是"补偿心理旋涡",当孩子自我否定时,有些家长会过度补偿:"咱们不跟他们比,你开心就好。"这种逃避式的安慰,可能错过教育契机,恰当的做法是:"这道题确实有难度,我们来看看卡在哪里?"

在干预策略上,建议采用"三阶引导法":

认知重塑阶段,可以用"能力拆解"游戏:把写作文分解为观察、构思、表达等子项,让孩子看到"困难"背后的具体能力点,情绪疏导环节,推荐"情绪温度计"工具:让孩子用1-10分标注沮丧程度,并回忆分数降低的情境,训练情绪调节能力,行为重建方面,"小老师"角色扮演效果显著:鼓励孩子讲解已知内容,在输出过程中巩固自信。

学校教育者的角色同样关键,北京某重点小学推行的"错误博物馆"令人耳目一新:展示各学科典型错题及攻克过程,将失误转化为学习资源,上海某初中设立的"进步轨迹墙",则用可视化图表呈现每个学生的成长曲线,弱化横向比较。

在这个过程中,家长要警惕自身的焦虑投射,曾有位母亲因孩子背单词慢而崩溃,深入沟通后发现,根源是她自己童年被嘲笑的创伤,养育的本质是守护而非塑造,每个孩子都有独特的发展时区,就像不同品种的花木,有的春天绽放,有的静待秋阳。

当孩子说"我太笨了"时,我们真正要聆听的是挫败感背后的求助信号,这不是智力缺陷的宣判,而是心理能量的预警,就像园丁不会责备幼苗生长缓慢,智慧的教育者懂得为自信的种子松土施肥,每个自我怀疑的瞬间,都是重建认知框架的契机;每次跨越困境的经历,都在为心理韧性添砖加瓦。

教育的终极目标不是培养完美无缺的优等生,而是守护每个生命完整成长的权利,当我们用多元的视角理解智能,用包容的心态看待差异,用发展的眼光相信可能,那些暂时蒙尘的星星,终会找到属于自己的璀璨轨道。