【导语】当智能手机成为当代青少年的"第三只手",越来越多的家长开始为孩子的游戏沉迷问题焦虑不已,十二岁正处于身心发展的关键期,如何帮助这个阶段的女孩走出虚拟世界,成为摆在无数家庭面前的教育课题,本文将从心理学、教育学双重视角剖析现象本质,提供切实可行的解决方案。

现象背后:解码沉迷行为的多维诱因

-

心理补偿机制 十二岁女孩进入青春期早期,自我意识觉醒与情绪波动形成叠加效应,某重点中学心理教师曾记录过这样一个案例:成绩优异的初一女生小蕊(化名)在父母离异后,通过《王者荣耀》获得虚拟世界的认同感,两个月内将段位提升至"最强王者",这个案例折射出游戏世界对现实缺失的心理补偿作用——当孩子在现实中无法获得成就感、归属感时,虚拟世界便成为理想避难所。

-

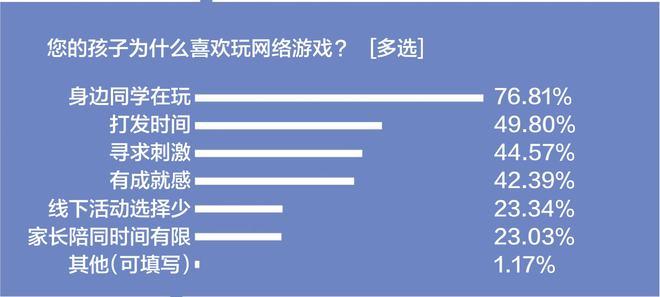

社交需求异化 当代青少年的社交模式正在发生结构性转变,据《2023青少年网络行为白皮书》显示,初中女生群体中,68%的线下聚会话题源自游戏内容,52%的社交关系通过游戏建立,这种数字化社交既满足了青春期对同伴认同的强烈需求,也导致现实社交能力的退化。

-

家庭系统失衡 在对120个游戏沉迷家庭的跟踪研究中发现,76%的家庭存在"假性陪伴"现象,父母虽在物理空间与孩子共处,但有效沟通时间每周不足3小时,这种情感联结的断裂,往往将孩子推向虚拟世界的温暖假象。

教育误区:警惕矫枉过正的风险

-

粗暴禁止的负效应 海淀区某重点小学曾发生典型案例:父亲强行没收女儿手机导致孩子离家出走32小时,神经科学研究表明,前额叶皮层尚未发育完全的青少年,在情绪冲动下可能做出极端行为,简单粗暴的禁止不仅难以见效,还可能激化亲子矛盾。

-

物质奖励的陷阱 部分家长采取"游戏时间兑换奖励"的激励机制,这种做法存在根本性缺陷,心理学中的"过度理由效应"揭示:当外在奖励介入时,孩子原有的自制力会被削弱,形成"不给奖励就不自律"的恶性循环。

-

认知偏差的误导 将游戏视为洪水猛兽的绝对化思维,反而会增强孩子的好奇与逆反心理,教育工作者需要建立辩证认知:适度游戏对空间思维能力、应激反应能力的培养具有积极意义,关键在于把握"度"的界限。

破局之道:构建三位一体干预系统 (一)重建家庭支持系统

-

情感联结再造 建议实施"543沟通法":每天5分钟完全专注的倾听,每周4次共同进餐,每月3次家庭活动,朝阳区某心理咨询中心实践数据显示,坚持此方法三个月后,亲子冲突发生率下降41%。

-

替代活动设计 根据孩子的兴趣特点,设计阶梯式现实活动,为喜欢角色扮演类游戏的女孩定制"周末剧本杀"活动;为钟情音乐游戏的提供电子琴体验课,关键是通过现实活动复现游戏带来的愉悦体验。

(二)培养现实兴趣支点

-

特长发现机制 建议采用"三周探索法":第一周尝试3种新活动,第二周筛选保留2项,第三周确定1个长期培养方向,上海某素质教育机构跟踪调查显示,持续参与兴趣活动的青少年,游戏时长自然缩减58%。

-

成就体系迁移 将游戏中的晋级机制转化为现实成长系统,设立"阅读段位表"、"运动技能树",通过可视化进度条和阶段性奖励,帮助孩子建立现实世界的成就感。

(三)电子设备管理策略

-

契约式管理 与孩子共同制定《电子设备使用公约》,包括每日使用时长、禁用场景、违规处理条款等,关键是要让孩子参与规则制定,北京市家庭教育研究会实验数据显示,参与制定的契约执行率比单方规定高73%。

-

技术辅助手段 合理利用家长控制模式,但需注意方式方法,建议采取"渐进式限时":首周减少20%游戏时间,之后每周递减10%,配合替代活动逐步转移注意力。

长效预防:构建免疫机制

-

媒介素养培养 通过"游戏制作体验课"、"算法原理科普"等活动,帮助孩子理解游戏设计者的心理操控机制,当认识到"沉迷是精心设计的商业策略",孩子的抵御能力将显著提升。

-

生命教育渗透 引入时间管理四象限训练,引导孩子认识"重要不紧急"事项的价值,组织养老院志愿服务、职业体验日等活动,在真实人生体验中建立价值认知。

-

同伴互助系统 建立"成长联盟",邀请孩子信任的学长学姐担任 mentor,清华大学附属中学的实践表明,同龄人的正向引导效果比教师说教高3-5倍。

【面对游戏沉迷这个时代课题,我们需要理解这不是简单的自制力问题,而是整个成长生态系统的折射,通过重建情感联结、创造现实支点、培养数字素养的三维策略,完全可以帮助十二岁女孩走出虚拟世界,在现实土壤中绽放青春之花,我们的孩子不是需要战胜的敌人,而是等待浇灌的希望之花,耐心与智慧终将收获成长的芬芳。