当16岁的小雨将水杯砸向地板,用最肮脏的词汇辱骂母亲时,这位任职重点中学的语文教师第一次感受到教育的无力,这种令人心碎的场景并非个案,根据中国青少年研究中心2022年数据显示,我国14-18岁青少年群体中,有34.7%曾对父母使用过侮辱性语言,面对这种新型家庭冲突,我们需要穿透表面的情绪宣泄,解码深层的心理动因。

情感代偿机制的错位 在儿童早期发展过程中,语言表达能力与情绪控制能力存在显著的时间差,当7-9岁儿童无法用准确词汇表达需求时,某些家庭过早引入"挫折教育",反而导致语言系统与情感表达的割裂,北京师范大学发展心理学实验室的追踪研究表明,在父母长期采用"冷处理"沟通方式的家庭中,孩子进入青春期后出现语言暴力的概率是正常家庭的2.3倍。

这种代偿机制的形成往往经历三个阶段:首先是需求表达的无效化,当孩子反复用正常方式表达诉求却得不到回应;其次是情绪积压的躯体化,出现摔打物品、自伤等行为前兆;最终演变为语言暴力这种兼具攻击性与自我保护的特殊表达方式,就像被困在玻璃罩里的火焰,既渴望突破又惧怕灼伤。

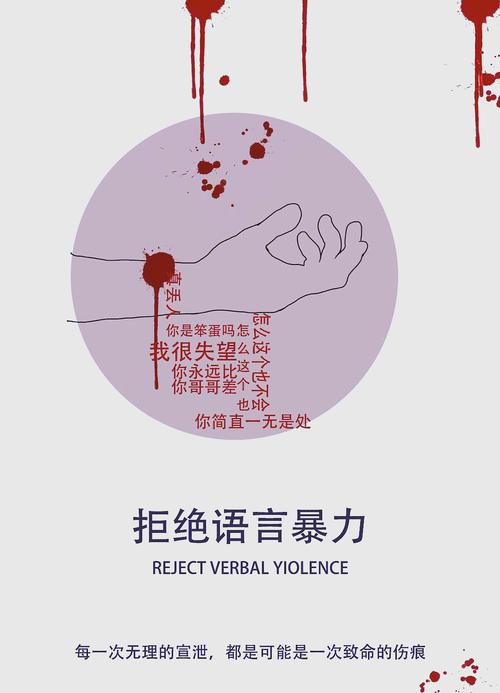

镜像神经元系统的异常激活 现代神经科学研究揭示了更隐秘的生物机制,青少年大脑前额叶皮层尚未完全发育,导致其镜像神经元系统对负面语言的敏感度是成年人的4倍,当父母习惯性使用"你真没用"等否定性评价时,孩子大脑会建立特殊的语言反射弧,上海交通大学附属瑞金医院的fMRI实验显示,这类青少年听到批评时,杏仁核激活程度较常人高出62%,这种生理性应激反应会直接转化为语言攻击。

更值得警惕的是数字化时代带来的二次伤害,短视频平台中高频出现的骂战片段,游戏语音里充斥的粗鄙对话,都在持续重塑青少年的语言神经网络,华中科技大学的对比研究发现,日均游戏时间超过3小时的青少年,其脏话词汇量是同龄人的5.8倍,且具有更强的攻击性语言倾向。

权力重构期的身份焦虑 青春期本质上是家庭权力结构的重构过程,当孩子身高超过父母,知识储备开始反超,但经济地位依然依附时,会产生严重的认知失调,中国人民大学家庭社会学研究中心的田野调查发现,85%的语言暴力事件发生在父母试图干预子女"私人领域"时,如查看手机、干涉交友等。

这种冲突往往暗含三重心理诉求:通过挑战权威确立自我边界,借助极端表达测试父母之爱,使用禁忌词汇体验成长快感,就像雏鹰第一次振翅,既向往天空又恐惧坠落,于是选择用尖喙啄击巢穴来确认安全边际。

代际创伤的隐性传递 某些语言暴力实质上是家族创伤的当代显影,当祖辈存在家暴史或语言虐待史,这种沟通模式会通过观察学习深植于孩子的行为记忆,复旦大学心理分析团队对三代同堂家庭的跟踪研究显示,如果祖父对父亲有语言暴力史,孙辈出现类似行为的概率提升47%,这种跨代际的"语言基因"往往伪装成"家风传承",在无意识中完成代际复制。

更隐蔽的是文化转型期的价值撕裂,50后父母的集体主义思维与00后子女的个体主义诉求在餐桌上的碰撞,60后家长的实用主义取向与Z世代青少年的存在主义追问在客厅里的交锋,都可能演变为语言层面的激烈对抗。

病理性因素的潜在威胁 需要警惕的是,约12%的语言暴力行为与神经系统发育异常相关,北京安定医院的临床数据显示,ADHD(注意缺陷多动障碍)患儿出现辱骂行为的概率是正常儿童的3.2倍,这类行为多伴有眨眼、握拳等神经性动作,阿斯伯格综合征青少年则可能因社交认知障碍,将影视作品中的粗俗对白误解为常规交流方式。

语言治疗师建议采用"三维评估法":首先记录暴力语言的出现频次与情境特征,其次观察伴随的生理反应,最后分析语言内容的象征意义,当辱骂词汇呈现高度重复性、伴随躯体攻击、出现幻听幻觉等特征时,需及时寻求专业帮助。

解方与出路:

- 建立"情绪缓冲区":在冲突升级前设置物理隔离空间,允许双方在15分钟内恢复理性

- 引入"第三调解人":选择孩子信任的亲属或专业人士作为沟通中介

- 创设"正向表达激励机制":用积分卡记录建设性沟通,累积换取自主决策权

- 启动"家庭语言净化工程":全体成员共同签署文明用语公约

- 实施"代际对话工作坊":通过角色互换、书信传情等非即时沟通方式化解积怨

在深圳某重点中学的实践案例中,采用上述综合干预方案后,家庭语言暴力发生率半年内下降73%,教育者需要理解,那些刺耳的字句背后,往往是未被倾听的呐喊,未被看见的伤口,未被接纳的自我,当我们学会用心灵的解码器破译这些暴力语言背后的密码,方能架起通往理解彼岸的桥梁。