现象背后的深层原因 高考结束后,全国各地的考生家庭不约而同地出现相似场景:深夜亮着的手机屏幕、颠倒的作息时间、逐渐疏远的亲子交流,这种现象看似是简单的放松行为,实则折射出青少年在高压解除后的心理补偿机制,根据教育部2022年基础教育质量监测报告显示,超过67%的高三毕业生在考试结束后出现不同程度的作息紊乱,其中手机使用时间激增成为最显著特征。

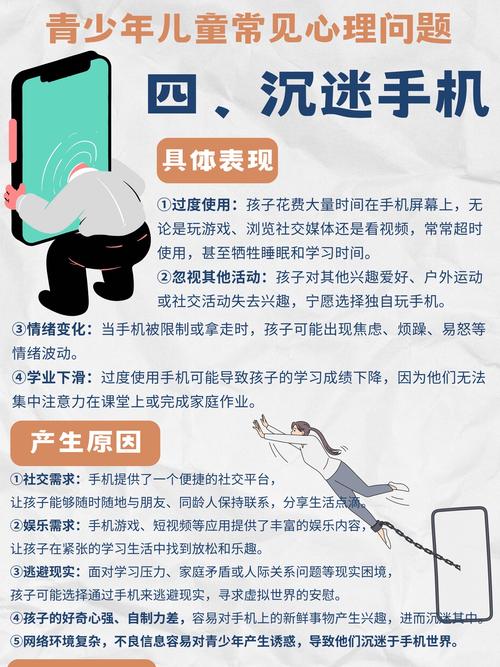

这种沉迷现象的形成具有多重诱因,首先是长期压抑后的补偿心理,高三学生经历长达一年的高强度学习,大脑长期处于紧张状态,一旦压力解除,会本能地寻求即时满足,其次是社交需求的集中释放,备考期间被严格限制的社交活动通过手机平台得到全面恢复,第三是目标真空期的迷茫,当人生阶段性的主要目标突然消失,青少年容易陷入无所适从的状态。

放任自流的潜在危害 不少家长认为高考后应该给孩子"彻底放松",但这种认知存在严重误区,持续熬夜玩手机不仅会导致生物钟紊乱,更可能引发系列连锁反应:

-

生理健康隐患:连续熬夜会导致免疫力下降,视力损害,甚至诱发青少年高血压等慢性疾病,中山大学附属医院青少年健康中心的数据显示,每年7-8月接诊的青少年颈椎病患者数量是平时的3倍。

-

心理依赖风险:神经科学研究表明,持续两周以上的高频手机使用会改变大脑奖赏回路,形成类似成瘾的依赖机制,这种依赖可能延续到大学阶段,影响后续学业发展。

-

社交能力退化:虚拟社交的过度依赖会削弱现实社交能力,当孩子进入大学面对真实的人际交往时,可能出现适应困难。

科学引导的五大策略 (一)建立理解性沟通机制 家长首先要避免简单粗暴的指责,可采用"三明治沟通法":先肯定孩子备考的辛苦,再表达对健康的担忧,最后共同探讨解决方案。"妈妈知道你这一年特别不容易,现在放松是应该的,不过最近看你经常凌晨三四点还在刷视频,我担心这样会把身体熬坏,我们一起想想怎么安排时间既能放松又不会伤身体好吗?"

(二)构建渐进式调整方案 突然戒断会引发逆反心理,建议采取"3+2渐进调整法":前3天记录真实使用时长,第4天协商减少20%使用时间,之后每三天递减10%,同时设置"无手机时段",如家庭用餐时间、晚间散步时间等,逐步恢复现实生活的节奏感。

(三)设计替代性成长计划 帮助孩子建立新的生活目标体系:

- 技能培养:报名驾校、烹饪课程、编程入门等实用技能

- 社会实践:参与社区志愿服务、企业实习等

- 兴趣探索:系统学习摄影、乐器等发展性爱好

- 体能恢复:制定循序渐进的运动计划,如从每天散步30分钟过渡到跑步锻炼

(四)营造家庭支持环境 父母要以身作则,避免"双标"行为,可以设立"家庭数字宵禁"时间,全家人在固定时段将手机放置在公共区域,同时创造丰富的家庭互动场景,如每周组织家庭电影夜、周末短途旅行、亲子读书会等。

(五)建立大学预备机制 引导孩子逐步过渡到大学生活模式:

- 自我管理训练:鼓励独立完成大学报到准备工作

- 学业衔接准备:适量预习专业基础课程

- 社交能力培养:参与新生社群,提前建立校园人际关系

典型案例解析 案例一:杭州张同学在高考后连续两周昼夜颠倒玩游戏,父母通过"兴趣转移法",支持其参加动漫设计夏令营,最终孩子不仅调整了作息,还发掘出设计天赋,在大学选择数字媒体专业。

成都李同学沉迷短视频导致视力急剧下降,家长联合眼科医生进行健康干预,用视觉冲击疗法(展示眼底病变图片)成功唤醒健康意识,配合运动计划实现行为转变。

长效管理机制构建 预防沉迷复发需要建立三重防护网:

- 时间管理系统:使用Forest等专注力培养APP,设置合理使用时长

- 社交监督机制:与同学组建互助小组,相互提醒作息时间

- 目标激励机制:将手机使用时间与有意义的目标挂钩,如完成阅读任务可兑换游戏时长

教育心理学研究表明,高考后的暑期是青少年向成人过渡的关键期,这个阶段的有效引导,不仅关乎身心健康,更是培养终身受益的自我管理能力的重要契机,家长需要以"脚手架"式的支持策略,帮助孩子在放松与成长之间找到平衡点,为即将开启的大学生活储备充足的身心能量。

面对手机沉迷这个时代课题,既不能简单归咎于孩子自制力差,也不能武断切断数字连接,智慧的做法是将其转化为培养数字素养的教育契机,让孩子在享受科技便利的同时,建立起健康的使用边界,我们的终极目标不是控制行为,而是培养出能够自主管理数字生活的成熟个体。