暴力的表象下,藏着未被看见的呐喊

13岁的小明又一次将书包砸向母亲,他的怒吼声穿透房门,邻居们早已对这种场景习以为常,这个曾经温顺的男孩,进入初中后逐渐变成"火药桶",最近甚至开始推搡试图管教他的父亲,类似案例在当代家庭中并不罕见,2022年某市青少年心理咨询中心数据显示,涉及亲子肢体冲突的咨询案例同比激增43%,当孩子的拳头挥向最亲近的人,这不仅是简单的叛逆,更是家庭系统失衡的危险信号。

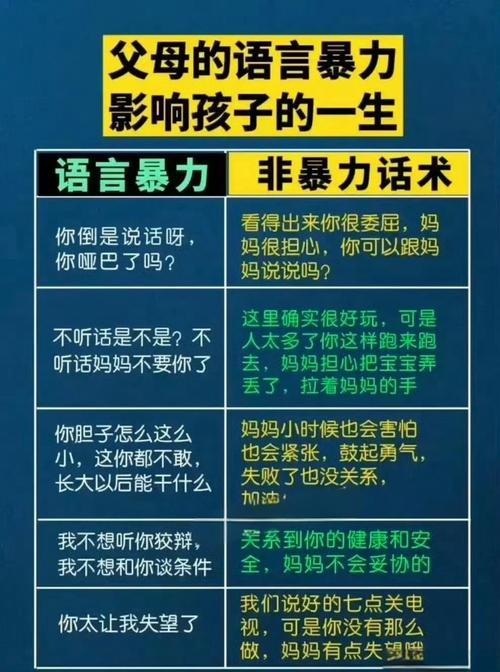

暴力行为背后,是多重因素的复杂交织,神经科学研究发现,青少年大脑中负责情绪调控的前额叶皮质要到25岁才完全成熟,而掌管原始冲动的杏仁核早在青春期初期就已活跃,这种生理发育的"时间差",导致他们容易陷入"情绪风暴",但生理因素只是导火索,更深层的诱因往往埋藏在家庭教育的土壤中。

撕开暴力表象的五层心理真相

情绪语言的畸形表达

当8岁的乐乐第三次咬伤母亲手臂时,心理评估揭开了惊人真相:这个从未被允许哭闹的"乖孩子",正在用最原始的方式表达无法言说的委屈,儿童发展心理学指出,暴力常是情绪表达能力欠缺的替代方案,就像不会说话婴儿的啼哭。

权力博弈的失控升级

在某个重组家庭案例中,14岁女孩的每次摔打物品,都精准发生在继母试图制定规则时,这种行为本质上是亲子权力关系的畸形对抗,暴力的背后是对控制权的病态争夺。

创伤的强迫性重复

心理咨询师记录过极端案例:长期目睹家暴的男孩,在青春期开始模仿施暴父亲的行为,这种现象印证了精神分析学派"强迫性重复"理论,受害者无意识中复刻创伤体验。

溺爱结出的恶之花

35%的暴力倾向青少年来自"过度保护型"家庭,某私立学校曾出现令人唏嘘的案例:从小享受"小皇帝"待遇的男生,因母亲拒绝购买新款手机而将其推下楼梯,这种"情感勒索"暴力,往往是教养方式失当的必然产物。

社会镜像的扭曲投射

当网络游戏中"暴力通关"成为日常,当短视频中充斥着"爽文式复仇",青少年正在接收危险暗示,某中学的调查显示,68%的校园霸凌者承认行为模仿自网络内容。

危机现场的智慧应对:五步紧急干预法

第一步:物理隔离而非情绪对抗

当冲突爆发时,家长需要像急诊医生般冷静,立即创造安全距离,可以平静地说:"我现在需要离开房间冷静3分钟。"切记不要以暴制暴,成年人的还击会彻底摧毁孩子的道德底线。

第二步:情感反射而非道德评判

在商场倒地哭闹的6岁孩子面前,智慧母亲蹲下身说:"你现在的愤怒就像火山喷发,能告诉我岩浆下面藏着什么吗?"这种情感反射技术,比"丢人现眼"的指责有效10倍。

第三步:事后复盘的关键对话

选择情绪平稳的晚餐后,用"我观察到...我感觉..."的句式开启对话。"昨天你摔门时,我看到你的手在发抖,这让我很担心。"避免使用"你总是..."的批判性语言。

第四步:规则重建的仪式感

与孩子共同制定《家庭安全公约》,将"任何情况下不动手"作为铁律,某家庭通过签订书面协议并按下指纹,成功消除暴力行为,这种仪式化操作强化了规则的神圣性。

第五步:专业干预的黄金时机

如果暴力行为每月超过3次,或伴随自残倾向,务必寻求专业帮助,上海某家庭在儿童心理医生指导下,通过沙盘治疗发现孩子潜意识中的校园欺凌创伤,最终打破暴力循环。

治本之策:构建情感免疫系统的三大基石

情绪教养的日常渗透

在深圳某实验小学,教师们创造性地开发"情绪温度计"游戏:孩子们用颜色标记每日心情,并练习说"我现在感到...因为...",家庭中可以设置"情绪急救箱",放置缓解压力的捏捏乐、心情日记本等工具。

家庭权力的平衡艺术

尝试引入"轮流执政"制度:每周由不同家庭成员主持家庭会议,12岁孩子提出的"周末早餐自主权"方案,意外提升了全家的责任意识,这种参与式民主,能有效消解权力对抗。

挫折教育的正确打开方式

某父亲在儿子竞选班长失败后,没有空洞安慰,而是分享自己职场失利的故事,最后问:"你觉得这次摔跤教会我们什么?"这种叙事疗法,比万次说教更能塑造抗压能力。

特别警示:这些信号需要立即干预

当出现以下情况,请务必启动专业支持系统:

- 暴力行为伴随动物虐待或纵火倾向

- 对暴力行为毫无愧疚感甚至产生快感

- 出现"解离性"症状:施暴后记忆模糊

- 持续6个月以上的攻击性行为模式

北京师范大学家庭教育研究中心2023年发布的预警报告显示,早期专业干预可使暴力行为复发率降低72%。

让爱在裂痕处生长

教育学家蒙特梭利曾说:"每个异常行为背后,都有个正当的理由。"面对孩子的暴力,我们既要像外科医生般精准拆解,又要如农夫般耐心培育,某位成功帮助孩子戒除暴力倾向的母亲,在日记中写道:"当我学会把他的拳头看作求救信号时,我们终于找到了彼此的温度。"

改变不会发生在朝夕之间,但每一次温和而坚定的回应,都在重塑亲子关系的基因,这场关于爱与成长的修行,需要我们用智慧将危机转化为重建信任的契机,暴风雨中的幼苗最渴望阳光,而父母的理解,永远是穿透阴霾的那束光。