深夜两点,小区门口昏黄的路灯下,一位母亲裹着睡衣反复踱步,手机屏幕上显示着38通未接来电,对话框里最后一条消息停留在"妈妈别担心,我和同学在KTV唱歌",这样的场景正成为越来越多现代家庭的深夜剧场,当十八岁的女儿在法定成年的门槛上迈出试探的脚步,当深夜社交成为青春期子女的"成人礼",家庭教育正面临前所未有的挑战。

深夜社交背后的青少年心理图景 心理学研究表明,18-25岁被称为"成年初显期",这个阶段的年轻人呈现出矛盾的心理特征:既渴望摆脱父母控制,又缺乏独立应对复杂社会的能力,美国发展心理学家杰弗里·阿内特提出的"延长的青春期"理论指出,当代青年在心理成熟度与生理年龄之间普遍存在3-5年的滞后。

对十八岁女孩而言,深夜社交往往承载着多重心理诉求,社会认同理论显示,同龄群体的夜间活动具有强烈的仪式感象征,参与其中意味着获得群体归属的"入场券",神经科学研究发现,青少年大脑前额叶皮层尚未完全发育,导致其对风险判断存在15%-20%的认知偏差,更容易被即时快感驱动。

潜在风险的系统性分析 深夜外出看似寻常的社交行为背后,隐藏着复杂的风险矩阵,公安部2022年数据显示,18-25岁女性夜间外出遭遇治安事件的概率是白天的3.2倍,其中凌晨时段占比达67%,生理层面,昼夜节律紊乱导致褪黑素分泌异常,可能引发持续2-3周的生物钟失调,更值得警惕的是非结构化社交场景中的潜在危机:未达法定饮酒年龄的酒精接触、非计划性消费透支、临时起意的危险行为等。

教育学家观察发现,频繁的深夜社交往往伴随着学业表现的显著下滑,某重点高校跟踪调查显示,每周超过2次凌晨归家的学生,其GPA平均下降0.8分,补考率增加40%,这种学业滑坡具有明显的"滑坡效应",可能影响未来3-5年的职业发展路径。

教育干预的四个维度

-

认知重塑:建立风险量化模型 将抽象的安全警告转化为具体数据认知,例如制作"风险指数卡",用可视化数据呈现不同时段、场所的安全系数,引入"决策树"训练,模拟各种突发情境的应对方案,培养系统性风险评估能力。

-

契约式管理:构建动态边界 摒弃简单禁制,采用协商式规则制定,可签订《家庭安全公约》,明确"提前报备制""安全确认机制""紧急联系人制度"等条款,引入"信用积分"系统,良好的履约记录可换取更多自主权限,形成正向激励循环。

-

替代方案设计:创造健康社交场景 主动提供优质的夜间活动选择,如与社区合作举办星空观影会、24小时书吧沙龙等受监管的社交空间,某教育实验项目显示,提供结构化夜间活动后,青少年自发高危社交行为减少58%。

-

生存技能赋能:筑牢安全防线 系统教授实用安全技能,包括基础防身术、急救常识、定位系统使用等,重点培养"3S"能力:Situational awareness(情境意识)、Signal sending(信号发送)、Self-protection(自我保护),建议进行季度性安全演练,保持应急能力的"肌肉记忆"。

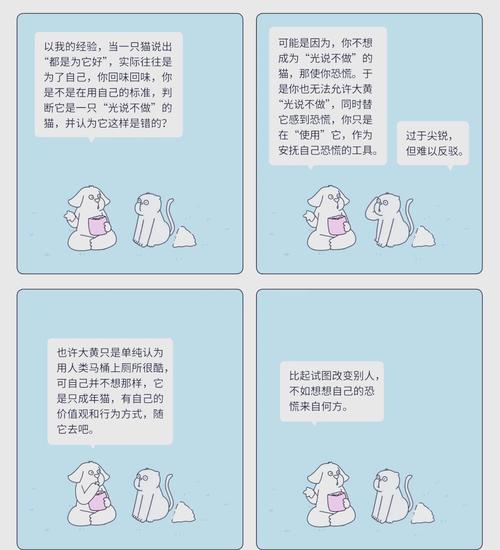

代际沟通的破冰策略 有效的教育干预需要建立在良性沟通基础上,建议采用"三明治沟通法":先共情肯定("理解你渴望独立的心情"),再表达担忧("我们注意到这些潜在风险"),最后共同解决("我们可以如何兼顾自由与安全"),定期举行"家庭议会",用罗伯特议事规则构建平等对话平台,让子女在规则制定中拥有30%以上的决策权重。

某家庭教育咨询案例显示,采用"预授权"机制后,亲子冲突减少72%,具体做法是预先商议不同情境的应对预案,如设定"安全词"系统,当子女发送特定暗语时,家长可启动应急响应而不追问细节,既保障安全又维护尊严。

社会支持系统的构建 家庭教育需要与多方力量形成协同网络,学校应开设"夜间社交安全"专题课程,涵盖法律常识、心理疏导等内容,社区可建立"青少年安全驿站",提供临时庇护、心理辅导等服务,政府层面建议完善《未成年人保护法》实施细则,对娱乐场所的未成年人准入加强监管。

值得关注的是数字化解决方案的创新应用,某科技公司开发的"隐形守护"APP,采用模糊定位技术和智能风险评估算法,在保护隐私的前提下实现风险预警,数据显示,该应用使青少年夜间意外事件发生率降低41%。

在守护与放手的钢丝上,现代教育者需要兼具科学理性和人文温度,十八岁不是简单的年龄刻度,而是生命自主权的渐进交接仪式,当我们用数据代替猜疑,用契约替代禁令,用赋能替代管控,或许能在深夜的城市光影中,为年轻的生命点亮一盏既给予自由又保障安全的航标灯,教育的终极目标,是培养出既懂得享受星空之美,又深谙归家之道的独立个体。