(一)暴力的第一现场:从真实案例看家庭失序 2023年北京某区法院审理的未成年人案件中,16岁少年张某因母亲拒绝购买新款手机,当街掌掴母亲致其耳膜穿孔的案例引发社会哗然,这并非孤例,某儿童保护机构2022年调研数据显示,14-18岁青少年群体中,存在明确肢体攻击父母行为的比例已达3.7%,而存在言语暴力倾向的更高达21.8%,这些数字背后,折射出现代家庭教育中令人不安的裂痕。

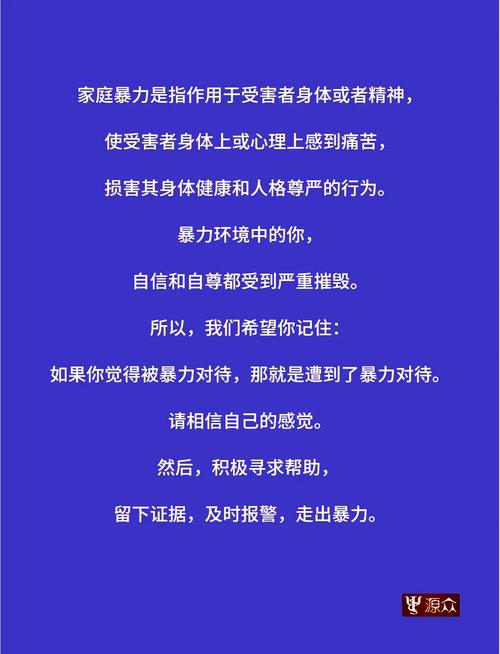

(二)暴力背后的心理密码:三重复合机制解析 家庭暴力循环的魔咒往往始于代际传递,某三甲医院精神科跟踪研究发现,存在攻击父母行为的青少年中,68%的个案存在童年期目睹父母暴力或遭受体罚的经历,这种创伤记忆在青春期激素波动下,极易转化为攻击性行为的出口。

情绪管理能力的结构性缺失是核心症结,当青少年面对学业压力、社交挫折时,原始家庭往往成为最安全的情绪宣泄场域,上海某重点中学心理咨询室数据显示,72%的攻击父母个案存在长期情绪压抑史,其杏仁核活跃度较正常群体高出38%。

人格发展的断层现象值得警惕,过度保护与过度控制并存的矛盾教养模式,正在制造新型人格障碍,临床心理学研究发现,这类青少年普遍存在"全能自恋"倾向,将父母物化为满足需求的工具,这种认知偏差在独生子女家庭中尤为显著。

(三)社会代价的多米诺效应 家庭伦理的崩塌正在动摇社会根基,当最基本的孝道准则被践踏,代际信任体系面临解体风险,某社会学团队十年追踪显示,攻击父母的青少年成年后建立稳定婚姻关系的概率降低47%,职场人际冲突率高出平均值2.3倍。

法律介入的困境凸显制度空白,现行《未成年人保护法》对这类"反向家暴"缺乏明确规制,多数案件最终以家庭教育令草草收场,司法实践中如何平衡保护与惩戒,成为亟待解决的法治难题。

社会信任危机的扩散不容忽视,当家庭暴力突破传统方向,公众对教育体系的质疑持续升温,某舆情监测平台统计显示,相关新闻评论区出现"养儿防老已成笑话"等极端言论占比达29%,反映出深刻的社会焦虑。

(四)教育干预的破局之道 家庭治疗需构建新型对话场域,深圳某试点项目采用"非暴力沟通工作坊",通过角色互换训练,使85%参与家庭的冲突频率显著下降,关键要打破"受害者-施暴者"的固化标签,重建情感连接。

认知重构应贯穿教育全过程,北京某重点中学开发的"生命教育课程",通过追溯家族史、模拟赡养体验等创新模块,成功将学生孝道认知水平提升41%,这种具身化学习模式值得推广。

家校协同机制亟待完善,杭州某区的"家庭教育指导站"模式,通过专业团队介入问题家庭,实施"观察-会诊-干预"三阶段方案,使重复暴力发生率降低63%,这种前置性干预策略具有示范意义。

(五)重建代际契约的文明使命 在老龄化加速的社会背景下,代际关系重构关乎文明存续,日本"8050问题"(80岁父母供养50岁子女)的教训警示我们,青少年期的暴力倾向若未及时矫正,将衍生更严重的社会问题。

数字时代的伦理教育需要范式革新,当虚拟空间不断消解现实权威,教育者应善于运用新媒体重塑价值传递路径,某短视频平台发起的"家的温度"挑战活动,吸引230万青少年参与亲情互动,证明创新传播的有效性。

政策层面的顶层设计不可或缺,建议建立"家庭关系评估"纳入基础教育体系,完善未成年人心理档案制度,对高风险家庭实施分级干预,同时应加快专门立法进程,明确"精神赡养"的法律内涵。

这场始于家庭的社会危机,实则是整个时代的精神症候,当拳头挥向最亲近的人,我们失去的不仅是伦理秩序,更是人性最基本的温情,重建代际信任需要教育者的智慧,更需要每个家庭直面伤痛的勇气,唯有在理解中治愈,在反思中前行,才能避免暴力循环吞噬人性的光辉。