在心理咨询室见到李女士时,她泛红的眼眶里交织着困惑与心痛,这位中学特级教师培养过无数优秀学生,此刻却为24岁的儿子连续三个月伪造工作证明欺骗家人而束手无策,这个案例折射出当代家庭教育中一个隐秘的痛点——当子女跨过法定成年线后,父母该如何应对持续存在的诚信危机?

成年子女谎言背后的心理图谱

24岁青年的说谎行为早已超越儿童期的认知局限,呈现复杂的心理机制,根据北京师范大学发展心理学团队2022年的追踪研究,18-25岁群体的习惯性说谎者中,68%存在现实逃避倾向,52%与家庭沟通模式直接相关。

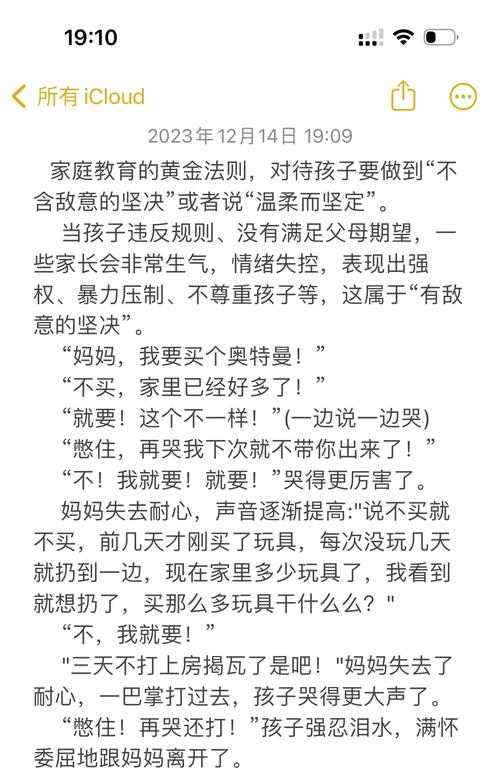

典型案例中的小张(化名)毕业于重点大学,却谎称被心仪企业录取长达半年,深入访谈发现,其说谎动机呈现典型的三层结构:表层是逃避就业压力,中层是维系"优秀儿子"人设,深层则是对父母过度期待的反向抵抗,这种"保护性谎言"往往形成于青少年时期,当父母习惯用成绩单定义子女价值时,孩子就学会了用虚构的完美形象换取生存空间。

传统教育方式的成年失效

多数父母在处理24岁子女撒谎问题时,仍沿用儿童管教模式,这是导致矛盾升级的关键原因,强制查看手机记录、突击检查出租屋、向亲戚朋友求证等做法,本质上将已成年的子女重新置于被监护状态,上海家庭教育研究会2023年的调查显示,采取监控措施的家长中,73%遭遇子女更严重的隐瞒行为,46%导致亲子关系永久性损伤。

王先生曾因发现儿子虚构考研进度,怒而切断经济支持,结果儿子在同学群发起众筹继续维持谎言,最终因多重借贷陷入法律纠纷,这种对抗性处理方式忽视了两个重要事实:24岁青年已具备完全民事行为能力;谎言系统往往承载着比诚实更"安全"的心理功能。

重建信任的渐进策略

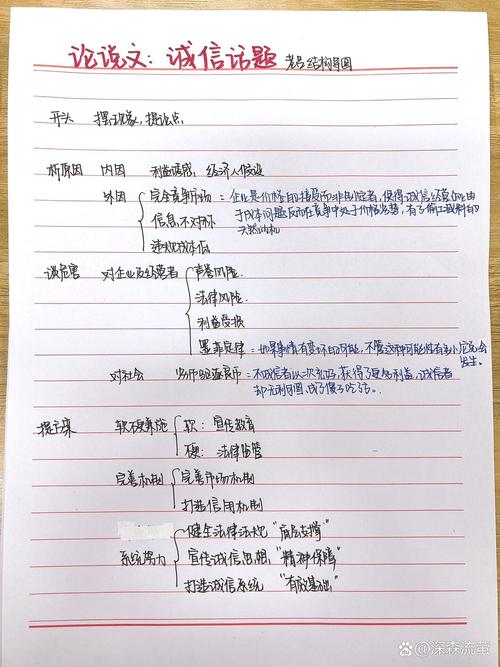

自我诊断沟通模式 在与子女对话前,建议家长先完成"家庭沟通自检表":

- 近三个月谈话中鼓励性语言占比

- 子女分享挫折时第一反应类型

- 对子女决定的尊重程度

- 信息核实方式的情感温度

某省会城市家庭教育指导中心的实践表明,完成自检的父母中,81%主动调整了沟通策略,子女主动坦白率提升3.2倍。

非暴力沟通四步法 面对已发现的谎言,可参照心理学的ORID模型:

- 客观描述(Objective):"我看到考勤记录显示..."

- 感受反应(Reflective):"这让我感到担心"

- 意义解读(Interpretive):"或许你有难言之隐"

- 决策协商(Decisional):"我们可以怎样解决?"

某跨国企业高管刘女士运用该方法处理儿子谎报留学费用事件,通过三次深度对话发现儿子实际在筹备创业项目,最终家庭会议决定将部分留学资金转为创业启动金,并建立财务监督机制。

特殊情境应对手册

涉及违法的谎言 当发现子女谎言涉及法律风险时,建议采取"三阶干预法":

- 第一阶段:收集客观证据,咨询法律人士

- 第二阶段:组织家庭会议,明确利害关系

- 第三阶段:建立止损机制,必要时引入司法援助

情感勒索型谎言 对于"不转钱就自杀"类极端情况,需立即启动危机干预:

- 联系专业心理咨询机构

- 建立多方监督网络

- 逐步切断非常态资金链

家庭系统的长期重构

信任账户管理法 将亲子信任视作银行账户:每次坦诚交流是存款,重大隐瞒是支取,建议建立"信任积分"制度,

- 主动报告挫折 +50分

- 延迟24小时坦白 -30分

- 编造细节掩盖 -100分

代际边界重塑 通过仪式化行为确立成年子女的独立地位:

- 签订书面居住协议

- 建立象征性房租制度

- 重大决策书面备案

家庭叙事疗法 定期组织"真实故事会",每个成员讲述本周最想隐瞒的事件,芝加哥大学家庭治疗中心的数据显示,持续6个月的家庭叙事治疗可使谎言发生率降低58%。

专业支持的介入时机

当出现以下征兆时,建议寻求专业帮助:

- 谎言持续时间超过6个月

- 伴随物质滥用或抑郁症状

- 造成重大财产损失

- 出现反社会倾向

北京某三甲医院的心理科主任提醒:成年子女的长期说谎可能是边缘型人格障碍的前兆,及时的专业评估至关重要。

站在教育者的角度观察,24岁子女的诚信危机实质是家庭关系现代化的阵痛,当传统权威型教育遭遇个体意识觉醒,父母需要完成从管理者到人生顾问的角色转变,这要求我们放下道德审判的标尺,以合作伙伴的姿态,帮助年轻人在真实与安全之间找到平衡点。

值得欣慰的是,李女士的儿子最终在家庭治疗中坦言,持续说谎源于童年时因成绩波动遭受的过度惩罚,通过12周的系统治疗,这个家庭重建了"容错型"沟通模式,正如发展心理学家埃里克森所言:"成年早期的核心任务是在亲密与疏离间找到自我存在的证明。"或许,为人父母最深刻的智慧,就是学会在适当的时候,将追问真相的权利交还给生命本身。