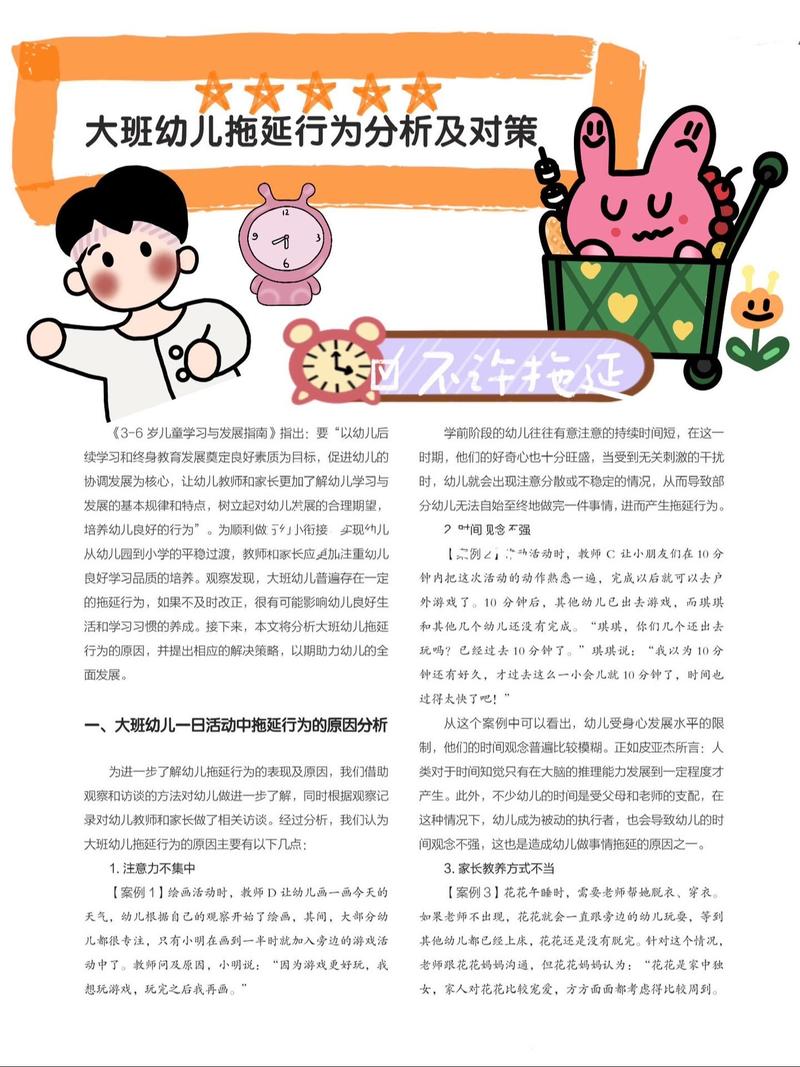

拖延行为背后的心理机制 当我们看到孩子写作业三心二意、出门前磨蹭半小时、完成任务总要拖到最后一刻,往往容易将其归咎于"懒惰"或"态度问题",现代儿童心理学研究揭示,拖延行为是多重因素交织形成的复杂现象。

从脑科学角度分析,前额叶皮质作为大脑的"执行中枢",负责计划、决策和时间管理功能,这个区域的完全成熟需要到25岁左右,这意味着儿童青少年天然缺乏成人般的自我调控能力,心理学中的"情绪优先"理论指出,当孩子面对困难任务时,本能会选择逃避负面情绪而非理性思考后果,一个畏惧数学作业的孩子,宁可忍受家长的责骂也要拖延开始时间。

典型案例:7岁的小明每次写作业都要喝水、上厕所、削铅笔,真正专注时间不足20%,经过观察发现,他在面对应用题时心跳加速、手心出汗,拖延行为实质是对焦虑情绪的自我保护。

科学应对的三阶段策略 (一)学龄前阶段(3-6岁):游戏化训练关键能力 这个阶段重点不在于纠正拖延,而是培养未来时间管理的基础能力,建议采用:

- 沙漏挑战:用3分钟沙漏进行"看谁先穿好鞋"等生活技能比赛

- 绘本共读:《慌张先生》《老狼老狼几点了》等时间主题故事

- 视觉化日程:用卡通贴纸制作每日流程表,完成事项后让孩子自己粘贴

(二)小学阶段(7-12岁):系统建立时间概念 此时需将抽象的时间概念具象化:

- 分段作业法:把作业拆解为15分钟/段的"知识积木",每完成一段可获得星星奖励

- 时间银行:节约的时间可兑换游戏时长,建立"时间即资源"的认知

- 责任阶梯制:逐步让孩子自主安排晚间1小时,从完全指导到半自主过渡

案例:五年级学生小雨使用"作业分段表"后,数学作业完成时间从90分钟缩短至45分钟,正确率提升20%。

(三)青春期阶段(13岁以上):激发内在驱动力 此阶段要避免直接对抗,转而培养自主性:

- SMART目标法:帮助孩子制定具体、可衡量、可实现的目标

- 后果体验法:在可控范围内允许拖延后果自然发生(如忘带作业被老师批评)

- 兴趣链接:将拖延事项与个人兴趣结合,如通过游戏配乐记忆英语单词

家庭教育的三个关键误区

- 过度包办陷阱:替孩子整理书包、提醒作业进度,看似高效实则剥夺实践机会,研究发现,家长每减少1次代劳,孩子自主性提升17%。

- 负面标签效应:"你就是个慢性子"等评价会形成心理暗示,美国教育协会数据显示,经常被负面定义的孩子拖延概率高出普通孩子2.3倍。

- 物质奖励滥用:单纯的物质刺激会削弱内在动机,正确做法是将80%的奖励设为精神激励(如自主选择周末活动)。

前沿教育理念实践

- 正念训练法:每天5分钟"专注力冥想",哈佛大学研究证实可提升儿童任务切换效率40%

- 认知行为疗法(CBT):

- 记录拖延时的自动思维("我肯定做不完")

- 挑战非理性信念("上周我也完成了类似任务")

- 建立替代思维("我可以先完成最简单的部分")

运动干预方案:每日20分钟有氧运动可显著提升多巴胺水平,改善执行功能,某实验组学生在实施晨间运动计划后,作业拖延率下降65%。

特殊情况的专业建议 对于持续6个月以上、严重影响生活的拖延行为,需考虑以下专业干预:

- 执行功能评估:通过专业量表检测工作记忆、抑制控制等核心能力

- 感统训练:针对前庭觉发育不足的孩子设计特定运动方案

- 心理咨询:排除焦虑症、ADHD等潜在心理因素

改变拖延习惯如同培育树木,需要理解其生长规律,提供适宜环境,当家长放下"催促者"的角色,转而成为"脚手架"搭建者,孩子自会生出管理时间的枝芽,每个拖延时刻都藏着教育的契机——或许是恐惧需要安抚,或许是方法需要指导,又或许只是成长必经的试错过程,用科学的方法灌溉,用耐心的等待守候,我们终将见证孩子绽放出自主管理的花朵。