初夏的傍晚,李女士在整理儿子书包时发现一张叠成心形的信纸,15岁的小宇在信中写道:"每天最期待课间操时间,因为能看见她马尾辫晃动的弧度..."这个发现让从事教育工作二十年的母亲第一次感受到手足无措,在当下这个信息爆炸的时代,青少年早恋现象正以令人惊讶的速度低龄化,中国青少年研究中心2023年调查报告显示,15-17岁群体中承认有过恋爱经历的比例达38.6%,较五年前增长11.2%,面对这种情况,家长需要建立科学的认知体系和应对策略。

理解早恋背后的心理密码 青春期生理发育的加速与心理成熟的滞后形成巨大鸿沟,下丘脑-垂体-性腺轴的活动增强,使得青少年体内性激素水平达到人生第二高峰,这种生理变化催生的情感萌动,往往与大脑前额叶皮质(负责理性决策)发育不完全形成矛盾,就像刚学会骑车的少年面对陡坡,既有征服的渴望又缺乏控制技巧。

15岁少男少女的情感模式具有显著特征:97%的个案呈现"假性亲密"状态,他们模仿成人恋爱形式,却缺乏真正的责任意识;83%的早恋关系持续时间不超过三个月,印证了其情感的不稳定性,值得关注的是,这些情感波动往往与家庭关系密切关联,北京师范大学心理学院追踪研究发现,父母情感淡漠的家庭中,子女早恋概率是亲密型家庭的2.3倍。

家长常见的三大认知误区 "必须立即掐灭苗头"的应激反应往往适得其反,42岁的张先生强行没收女儿手机后,父女冷战持续三个月,期间女儿反而与男同学形影不离,神经科学研究表明,青春期的杏仁核(情绪中枢)对禁令会产生3倍于成人的应激反应。

"成绩下滑全怪谈恋爱"的归因偏差掩盖了真实问题,杭州某重点中学班主任跟踪的32个案例中,21例成绩波动的主因是亲子沟通障碍,早恋只是逃避压力的出口,将成绩下降简单归咎于恋爱,就像把发烧当作疾病本身来治疗。

"孩子还小什么都不懂"的固化思维阻碍有效引导,00后青少年的性知识获取渠道中,网络平台占比达67%,但信息碎片化导致认知偏差率高达54%,这种背景下,家长的教育引导比任何时候都更重要。

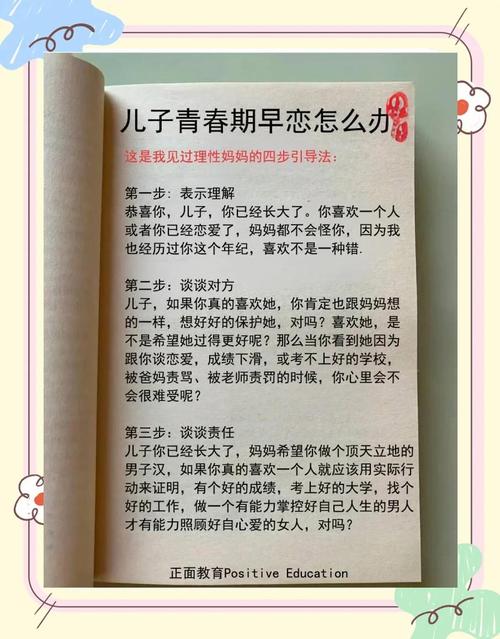

科学应对的四个实施步骤 第一步:构建缓冲地带,王女士发现女儿恋爱后,没有立即质问,而是在周末烘焙时自然开启话题:"妈妈15岁时也喜欢过篮球队长,但那时更享受暗恋的朦胧美。"这种共情式沟通使孩子主动分享心事,心理学中的"门把手效应"表明,非对抗环境下的沟通成功率提升40%。

第二步:建立三维坐标,与孩子共同制定"情感管理公约":1.保持学业基准线(如月考年级排名不下滑);2.遵守社交安全守则(如不在密闭空间独处);3.培养共同成长模式(如互相抽查单词背诵),清晰的边界如同高速护栏,既给予自由又保障安全。

第三步:激活成长动能,组织家庭读书会,共读《少年维特的烦恼》,讨论歌德24岁创作时的情感升华;鼓励参加模联辩论,将情感能量转化为思辨能力,北京四中的实践表明,参与社团活动的学生情感问题发生率降低58%。

第四步:播种未来视角,邀请孩子参与制定"三年成长地图",把当前情感纳入人生规划的坐标系,就像登山者需要确认每个营地位置,帮助孩子理解不同人生阶段的情感定位。

预防机制的三个支点 家庭情感账户的日常储蓄至关重要,每天15分钟"纯净对话时间",不涉及学习、成绩,只分享见闻感受,这种持续的情感投入能建立稳固的亲子信任基础。

社会能力的阶梯培养不可忽视,通过志愿服务、团队项目等,培养换位思考能力,上海青少年发展基金会数据显示,持续参与公益活动的青少年,情感成熟度评分高出同龄人27%。

生涯规划的灯塔效应需要强化,组织职业体验日,让孩子接触不同领域从业者,当视野拓展到更广阔的人生图景时,当前的情感困扰自然会获得新的认知维度。

站在教育者的角度回望,早恋从来不是洪水猛兽,而是成长道路上的特殊课业,就像蝴蝶破茧时的挣扎,这份青涩的情感涌动,恰恰是蜕变的必经过程,智慧的引导不是筑堤堵截,而是疏导引流,将这些澎湃的青春能量转化为滋养生命的活水,当家长学会用发展的眼光看待,用成长的思维应对,这段让无数家庭焦虑的"早恋危机",终将蜕变为孩子人格完善的珍贵契机。