当书包里开始出现神秘的小纸条,当卧室门总是不耐烦地关上,当"随便""别管我"成为高频词汇,无数家长在这个特殊的时间节点突然发现:那个曾经乖巧黏人的孩子,正在经历一场暴风骤雨般的成长蜕变,六年级的叛逆期,这个横亘在童年与青春期之间的过渡地带,正在成为当代家庭教育的重要分水岭。

叛逆期的本质:成长裂变的多维镜像

在脑科学实验室的核磁共振影像中,12岁左右儿童的前额叶皮层正在经历结构性重组,这个负责理性决策的脑区,如同正在翻新的城市主干道,既要拆除旧有神经连接,又要建立新的认知通道,孩子们看似不可理喻的顶撞行为,实际上是大脑神经突触大规模重构的外在投射。

某重点小学的跟踪调查显示,68%的六年级学生会出现"情绪过山车"现象,上午还在为数学竞赛获奖欢呼雀跃,下午可能因为发型被议论就摔门痛哭,这种情绪波动不是性格缺陷,而是荷尔蒙分泌量激增300%引发的生理地震,就像正在经历蜕壳的龙虾,新生的甲壳尚未坚硬,旧壳的束缚却已开始崩裂。

在班级这个微型社会里,六年级学生正处于社交阶层的剧烈震荡期,原本稳定的伙伴关系开始重组,对异性的朦胧好奇与刻意疏离形成矛盾漩涡,一个女生因为拒绝加入小团体而被孤立,表面上满不在乎地刷着短视频,深夜却躲在被窝里偷偷哭泣,这种社交焦虑往往通过叛逆行为来掩饰脆弱。

叛逆风暴的三大策源地

家庭权力结构的悄然改变最具破坏性,当孩子开始用搜索引擎验证父母传授的知识,当他们在网络世界获得超越长辈的信息量,传统权威正在遭遇前所未有的挑战,某次家长会上,42%的父母坦言"孩子懂的东西让我惊讶",这种认知反超正在重塑亲子间的对话模式。

学校教育模式的转型阵痛同样不容忽视,当课业难度从具象运算跃升至抽象思维,当评价体系从单纯分数扩展到综合素质,适应不良的学生会用消极对抗掩饰挫败感,某班主任记录到,月考后故意交白卷的学生,实则是无法接受从"优等生"到"中等生"的心理落差。

虚拟社交的认知错位正在制造新型代沟,00后父母可能还在使用"886"这样的网络古语,孩子们早已在语C圈、绘圈等亚文化社群中建立起复杂的话语体系,当家长误把同人创作当作不良信息,当cosplay服装被当成奇装异服,文化代沟瞬间转化为激烈冲突。

破局之道:构建成长型对话系统

建立"情绪缓冲带"是化解冲突的首要法则,某家庭治疗案例中,父亲将书房改造成"冷静舱",当女儿摔门而入时,墙上的呼吸训练指南和减压沙袋替代了以往的唠叨说教,这种物理空间的仪式感,为情绪风暴提供了安全着陆场。

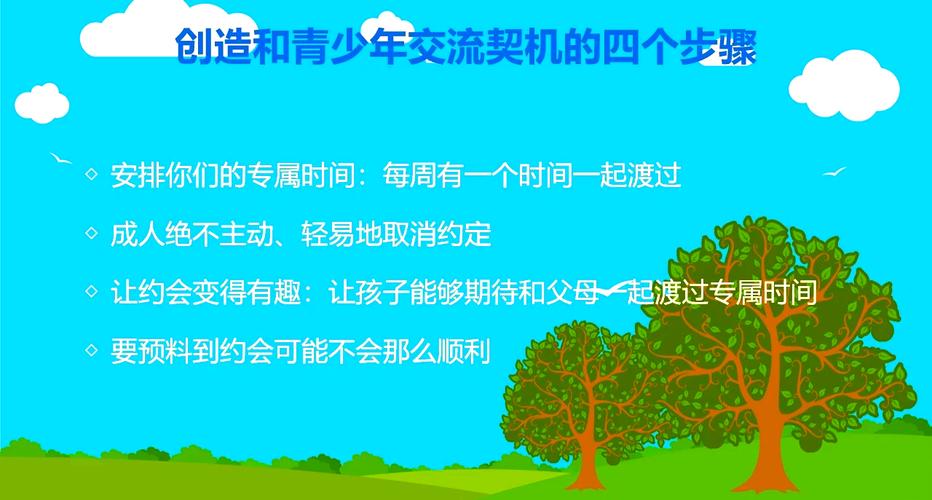

"三段式倾听法"在实践中展现出惊人效果,第一步用"嗯"、"然后呢"保持信息流畅通,第二步通过"你当时是不是觉得..."进行情绪标注,第三步以"我们可以试试..."开启解决方案,某单亲妈妈运用这个方法后,儿子从拒绝沟通到主动分享秘密,关系发生质的转变。

制定"成长公约"需要跳出传统奖惩框架,某班级推行"双向积分制",学生完成学习目标获得权益卡,家长达成沟通目标赢得信任分,这种平等契约既满足青少年的自主需求,又维护了必要的规则底线,使72%的亲子冲突得到有效缓解。

教育者的认知革命

当代教育正在经历从"塑造盆景"到"培育森林"的范式转换,北京某实验学校拆除教室讲台,将课堂改造成学术工作坊,教师化身项目导师,这种去中心化的教育场景中,六年级学生的团队领导力提升了40%,冲突事件下降65%。

在深圳某创新教育机构,"失败博物馆"成为最受欢迎的展区,这里陈列着学生们的尴尬作文、错误实验和搞砸的手工作品,当教育者率先示范如何与不完美和解,孩子们开始学会用自嘲化解挫折,叛逆行为转化为创新动力。

某校开发的"成长罗盘"系统颇具启发性,通过记录学生的情绪波动、社交变化和学业轨迹,形成个性化的成长图谱,当家长看到孩子顶撞背后的焦虑曲线,当教师发现逃课学生隐藏的数学天赋,教育真正走向了因材施教。

站在教育变革的十字路口,我们逐渐明白:六年级的叛逆不是需要镇压的暴动,而是亟待破译的成长密码,那些摔门的巨响里,藏着自我意识觉醒的礼炮;那些顶撞的锋芒中,闪烁着独立思考的火花,当我们用理解代替训斥,用引导替代控制,叛逆期的惊涛骇浪终将化作推动成长的澎湃动力,教育的真谛,不在于塑造听话的傀儡,而在于培育既能翱翔天际又懂得归巢的雄鹰。