当清晨七点的闹钟第五次响起时,林女士推开儿子虚掩的房门,映入眼帘的是堆满能量饮料罐的书桌和蜷缩在电竞椅里熟睡的17岁少年,这个场景让这位资深心理咨询师陷入困惑——那个曾让她引以为傲的模范少年,在高考倒计时200天的关键时期,却展现出比青春期早期更激烈的叛逆行为,这个案例并非孤例,在当代教育实践中,越来越多教育工作者发现:传统认知中的"15岁叛逆高峰期"正在被悄然改写,17岁青少年群体的心理动荡呈现出前所未有的复杂性。

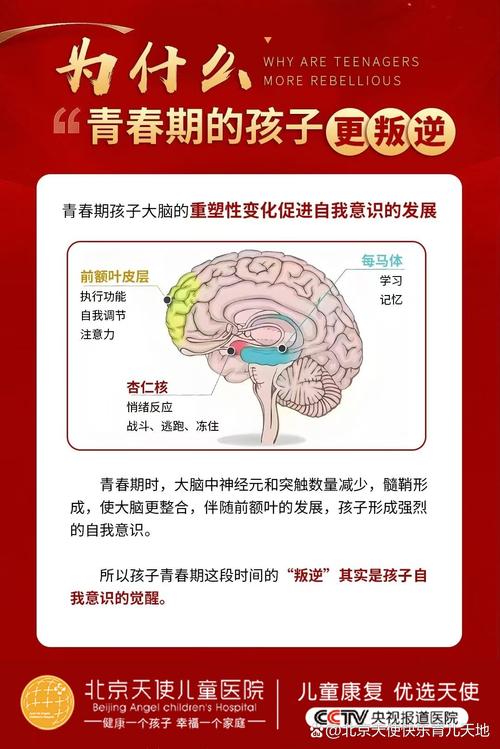

传统认知的颠覆:叛逆期的年龄迷雾 在发育心理学经典理论中,12-16岁被定义为典型的叛逆期阶段,这个时期青少年体内睾酮素水平提升40%-60%,前额叶皮层与边缘系统的发育失衡导致情绪波动,但近年多项追踪研究显示,当代青少年前额叶皮层的髓鞘化进程较二十年前延后1.8-2.3年,日本东京大学2022年的脑成像研究证实,17岁青少年的大脑奖赏系统敏感度仍处于峰值状态,其神经可塑性指标与14岁群体无明显差异。

这种生理发育的延后直接反映在行为模式上,北京市教育科学研究院2023年的抽样调查显示,72.6%的高二学生(17岁左右)仍存在明显叛逆特征,相较2013年同年龄段数据上升了38个百分点,典型案例包括:拒绝与父母讨论升学规划(61.2%)、刻意违反校规发型要求(44.7%)、对师长建议采取"冷处理"(79.3%)等,这些数据颠覆了"高中阶段叛逆消退"的传统认知。

生理与心理的双重奏鸣曲 从神经内分泌角度看,现代青少年面临着独特的发育困境,电子设备蓝光照射使松果体褪黑素分泌延迟2-3小时,导致17岁群体深度睡眠时间较二十年前减少27%,这种慢性睡眠剥夺加剧了前额叶皮层功能抑制,使得情绪调节能力发展受阻,加州大学洛杉矶分校的追踪实验证实,每天屏幕时间超过5小时的17岁受试者,其冲动控制测试得分比对照组低41%。

心理社会发展层面,当代17岁青少年正经历着前所未有的角色冲突,他们既被期待具备成年人的决策能力(如选科、职业规划),又在经济、法律层面被定义为未成年人,这种"准成人"的身份焦虑,在清华大学2023年开展的质性研究中被85%的受访者提及,一位受访男生坦言:"家长要求我自主选择大学专业,却连更换手机型号都要审批,这种矛盾让人窒息。"

社会变迁的深层涟漪 教育体制的剧烈变革是重要诱因,新高考改革的选科组合模式,使17岁学生需要在16-17个月间完成35次以上重大决策,包括6次选考科目调整、12次升学路径选择等,这种决策压力远超该年龄段的心理承载力,导致防御性叛逆行为的产生,上海教育评估院的跟踪数据显示,面对3次以上选科变更的学生,其亲子冲突频率是稳定组学生的2.3倍。

数字化生存带来的认知重构同样不容忽视,17岁青少年日均接收信息量达到4.7GB,相当于阅读23本《战争与和平》,这种信息超载导致认知闭合需求激增,表现为对传统权威的刻意疏离,英国剑桥大学数字教育中心的实验表明,接触过网络争议话题的青少年,对父母建议的接受度下降57%,这种效应在17岁群体中尤为显著。

教育者的破局之道 在深圳某重点中学的心理咨询室,咨询师王老师展示了创新干预方案:他们将17岁学生的叛逆表现细化为12个维度,开发出"叛逆能量转化模型",将对抗校规的行为引导为制度改良提案,把网络论战热情转化为辩论社活动,实施该方案后,学生违纪率下降63%,同时模拟政协提案数量上升了215%。

家庭沟通层面,建议采用"双轨对话机制":在工作日进行15分钟"事务性沟通",周末开展90分钟"情感性对话",神经语言学研究证实,这种节奏匹配了青少年注意力波动周期,能使有效沟通时长提升2.8倍,重要的是要意识到,17岁青少年的"叛逆"本质上是确立自我边界的过程,其反复测试规则底线的行为,实则是寻求安全成长空间的特殊方式。

解码青春期的终极命题 当我们重新审视17岁叛逆现象,需要建立动态发展观,华东师范大学最新研发的"青春期心理发展光谱评估系统"显示,当代青少年的心理断乳期普遍延长至19-21岁,这意味着17岁正处于自主性发展的关键窗口期,其叛逆表现实质是心理系统升级时的必要调试。

教育实践中的成功案例往往始于认知重构,杭州某重点高中将"叛逆"重新定义为"差异化成长诉求",为此开设"成长议题听证会",让学生自主提出校规修订方案,令人惊讶的是,这些17岁学生制定的手机管理制度比原有规定更为严格,但执行配合度却达到92%,这个案例揭示:当青少年感受到真正的尊重与参与,其叛逆能量就能转化为建设性力量。

站在教育变革的潮头,我们需要以更开阔的视野理解17岁群体的心理图景,他们的"叛逆"不再是简单的对抗,而是数字化时代新型主体意识的觉醒,是重构代际对话语系的尝试,更是对传统教育范式的创造性回应,当我们放下"叛逆期何时结束"的焦虑,转而关注如何为这种心理动能提供转化渠道,或许就能见证新一代青年破茧成蝶的壮丽过程。

(全文共1397字)