在社区心理咨询室见到这对母子时,15岁的张阳将运动外套拉链拉到鼻尖,母亲王女士眼眶泛红攥着纸巾,两天前的深夜,因为手机使用问题爆发的争执最终演变成肢体冲突,这个曾经亲密无间的家庭正面临着前所未有的信任危机,类似的场景正频繁出现在当代家庭教育中,统计数据显示,12-18岁青少年家庭中,34%存在不同程度的肢体冲突风险,而母子间的对抗发生率是父子的2.3倍,这种突破常规沟通方式的激烈对抗,往往让家长陷入震惊与自责的双重困境。

冲突背后的心理密码破译

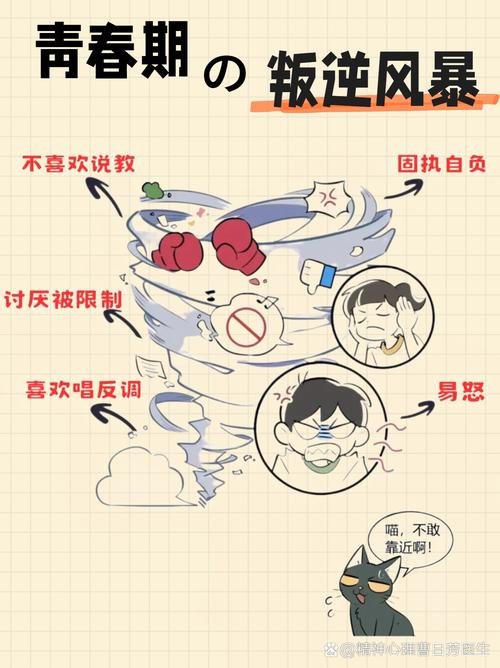

青春期是大脑前额叶皮层发育的关键期,这片负责理性决策的脑区要到25岁才完全成熟,杏仁核(情绪中枢)的敏感度却在12-16岁达到峰值,这种神经发育的不平衡造就了典型的"情绪过山车"现象,当母亲反复强调"必须立即放下手机"时,少年接收到的不仅是语言信息,更伴随着令其烦躁的声波频率——实验证明,青春期大脑对高频声音的耐受阈值比儿童期下降40%。

家庭治疗大师萨提亚提出的"冰山理论"在此情境中尤为适用,儿子挥动的拳头背后,可能隐藏着对自主权的渴望、对同伴认同的焦虑,或是学业压力的异常宣泄,而母亲失控的肢体反应,往往源自深层的不安:孩子逐渐脱离掌控的恐慌、自我教育失败的怀疑,以及社会期待带来的无形重压。

危机处理的四个黄金步骤

安全冷静期:冲突现场的应急处理

当肢体冲突正在发生时,首要原则是物理隔离,家长需要克制说教冲动,用简短明确的指令划定安全边界:"我们先各自回房间冷静10分钟",这个缓冲期对神经系统的平复至关重要——皮质醇水平通常需要7-15分钟才能回落基准线,建议在家庭公共区域设置"冷静角",配备减压玩具和情绪记录本,将生理唤醒度从战斗模式切换到反思状态。

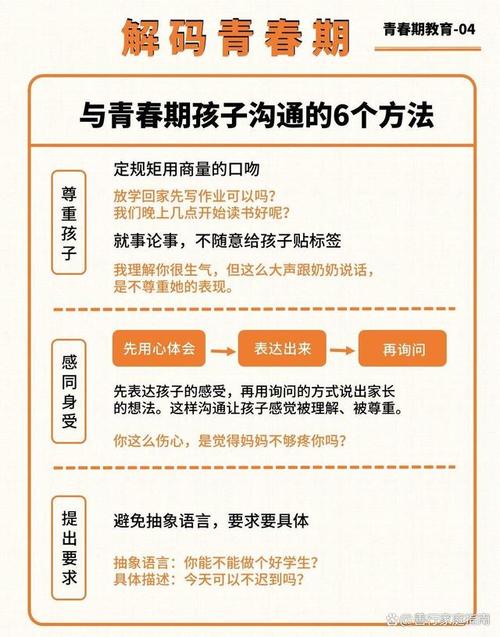

沟通模式重构:从对抗到对话的技术转换

度过安全冷静期后,建议采用"三明治沟通法":首先客观描述行为(我看到你用力推了桌子),接着表达自我感受(这让我觉得担心和难过),最后提出建设性建议(我们能不能坐下聊聊刚才发生了什么),要避免使用"你总是""你永远"等绝对化表述,这些词语会使对话迅速陷入防御状态。

非暴力沟通专家马歇尔·罗森伯格提出的观察-感受-需要-请求四要素模型值得借鉴。"当你(观察)突然提高音量时,我(感受)会紧张,因为我们需要(需要)相互尊重的交流,下次可以(请求)先做个深呼吸吗?"

规则重建:家庭契约的制定艺术

冲突平息后1-3天是制定新规则的最佳窗口期,建议召开家庭会议,采用"议题树"技术梳理矛盾点:主干问题是电子产品使用,分支可能涉及作息时间、学业规划、隐私边界等,契约条款应包含双向约束,母亲每日提醒不超过3次,儿子需在22:00前自主上交设备"。

奖惩机制要体现成长型思维,避免单纯物质刺激,可以设置"信任积分",累积一定分值可兑换家庭活动决策权等精神奖励,关键是要让孩子参与规则制定,神经科学研究表明,自主决策能使多巴胺分泌提升27%,显著增强履行承诺的内在动力。

关系修复:创伤后的信任重建

肢体冲突造成的心理裂痕需要系统修复,建议从低强度互动重启连接,例如共同准备晚餐、照料宠物等非语言接触活动,情感修复的关键时刻往往出现在冲突后24-72小时,这时可以分享"脆弱时刻":"昨天大声吼你的时候,妈妈其实很害怕失去你的信任"。

定期设置"亲子茶话会",用结构化对话促进理解,准备问题卡片,轮流抽取回答:"这周最让你有成就感的事是什么?""希望对方改进的一个小细节是什么?"这种仪式化交流能逐步重建情感纽带。

预防体系构建:让冲突转化为成长契机

建立家庭情绪天气预报制度,每天用三个关键词分享情绪状态,当多数家庭成员出现"烦躁""焦虑"等预警信号时,自动启动减压预案,如半小时户外散步或共同观看喜剧短片。

设计冲突模拟演练,通过角色互换游戏培养共情能力,让母亲尝试用青少年的语言方式表达诉求,儿子则体验母亲的多重社会角色压力,这种体验式学习能使镜像神经元系统激活度提升41%,显著增强相互理解。

定期进行家庭教育系统升级,每季度评估沟通模式的有效性,可以引入"家庭关系温度计"可视化工具,用10分制标注近期亲密感、信任度、自主空间等维度变化,及时调整教育策略。

德国教育学家福禄贝尔曾说:"教育就像接触一株玫瑰,既要避免被刺伤,又不能抹杀它绽放的权利。"青春期亲子冲突的本质,是生命个体化进程中的必要阵痛,当我们用科学认知替代道德审判,用系统方法取代本能反应,那些激烈的碰撞瞬间终将转化为理解的火花,没有完美无缺的教育,只有不断进化的亲子关系,在这个充满挑战的成长季,愿每位家长都能成为智慧的掌舵者,与孩子共同驶向充满希望的未来。

(全文约1420字)