开始)

初夏的午后,六岁的小雨攥着擦破皮的胳膊跑回家,书包带子断了一截,面对孩子委屈的眼泪,年轻的母亲张女士既心疼又愤怒,本能地抓起手机就要找对方家长理论,这个似曾相识的场景,每天都在不同家庭上演,当孩子遭遇同龄人肢体冲突,家长究竟应该扮演怎样的角色?这不仅考验着父母的教育智慧,更直接影响着孩子未来处理人际矛盾的能力。

常见处理误区及其潜在危害

-

以暴制暴的冲动反应 "他打你,你就打回去!"这类简单粗暴的指导,往往源于家长自身的情绪失控,心理学研究表明,这种应激反应会让孩子形成"武力解决问题"的思维定式,北京师范大学儿童发展中心2022年的追踪调查显示,接受过"以暴制暴"教育的孩子,在青春期出现攻击性行为的概率比普通孩子高出47%。

-

过度保护的干预模式 部分家长直接代替孩子出面解决,甚至与对方家庭发生激烈冲突,这种行为模式会剥夺孩子学习处理矛盾的机会,上海家庭教育研究院案例库中,有32%的校园社交障碍青少年,其家长都存在过度干预的倾向。

-

漠视态度的二次伤害 "小孩子打闹而已"的敷衍回应,会让孩子失去安全感,儿童心理专家王敏教授指出,7-12岁儿童对肢体冲突的认知正处于关键建构期,家长的忽视可能导致其形成错误的自我价值判断。

科学处理的三阶段模型

第一阶段:情绪安抚与信息收集(黄金1小时) 当孩子带着伤痕回家,家长首先要做的是控制面部表情,哥伦比亚大学儿童心理实验室发现,家长前30秒的表情反应会直接影响孩子对事件的定性,建议用平和的语气询问:"能和妈妈说说发生什么事了吗?"注意采用开放式提问,避免诱导性语言。

信息收集需要把握三个维度:冲突发生的情境(时间、地点、在场人员)、具体过程(是否有肢体接触、是否有言语冲突)、后续发展(老师是否介入、其他同学反应),建议使用"情景再现"法,让孩子用玩具演示当时场景。

第二阶段:家校沟通的智慧 (案例)李先生的处理方式值得借鉴:他先联系班主任了解事情全貌,发现是体育课上争抢器材引发的推搡,在面谈时,他携带了孩子手绘的事情经过图,既表达了关切,又为老师提供了调查线索,家校沟通要把握三个原则:客观陈述事实、展现合作态度、明确教育诉求。

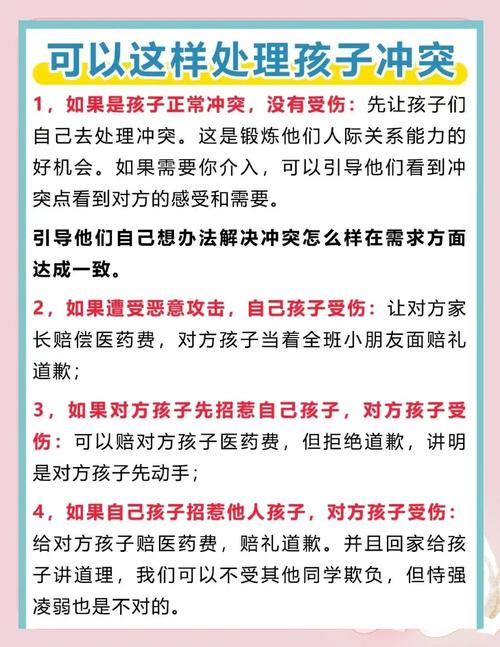

第三阶段:引导孩子自主解决 引导孩子思考:"下次遇到这种情况可以怎么做?"协助其列出多种解决方案:立即寻求老师帮助、用语言制止对方、暂时离开现场等,通过角色扮演进行模拟训练,重点培养"自我保护优先"的意识,要让孩子明白,告知家长不是"告状",而是寻求帮助的正确方式。

培养孩子的冲突解决能力

-

情境模拟训练法 准备不同场景卡片(操场被推、文具被抢、被起绰号等),每周进行家庭演练,重点训练三种能力:识别危险信号的身体感知(心跳加快、手心出汗时的应对)、清晰表达的语言能力("请不要碰我")、寻求帮助的路径选择(记住至少两位老师的办公室位置)。

-

社交技能培养清单

- 基础防御:保持安全距离(手臂长度)、双手防护姿势

- 语言技巧:坚定眼神配合清晰拒绝("停止!我不喜欢这样")

- 求助策略:熟记校园安全岗位置、区分"紧急"与"非紧急"求助对象

心理韧性建设 通过体育运动培养抗压能力(建议学习武术、游泳等),阅读名人克服困难的故事,建立"成长型思维",家长可以分享自己儿时的类似经历,重点讲述当时的处理方式和后续影响。

特殊情况的应对策略

当遇到反复发生的欺凌行为时,需要启动升级处理机制:

- 完整记录每次事件(时间、地点、证人、伤情照片)

- 联合其他受影响家庭共同反映问题

- 寻求专业心理干预(很多学校配备驻校心理咨询师)

- 必要时启动法律程序(民法典第1188-1190条对未成年人侵权责任有明确规定)

家长自我修养课

- 情绪管理训练:每天进行10分钟正念呼吸练习,避免将工作压力转嫁到孩子问题上。

- 教育知识更新:定期参加学校家长课堂,关注《未成年人保护法》修订动态。

- 社交边界认知:区分"保护"与"干涉",警惕将孩子冲突演变为家长战争。

在儿童社交冲突这面镜子里,映照出的往往是整个家庭的教育哲学,智慧的家长懂得,每一次冲突都是孩子成长的契机,当我们放下过度保护的本能,用理性的爱搭建脚手架,孩子就能在安全的边界内,逐渐长出自洽的处世智慧,毕竟,父母不可能永远做孩子的盾牌,但我们可以教会他们锻造自我保护的铠甲。

(全文约2380字)