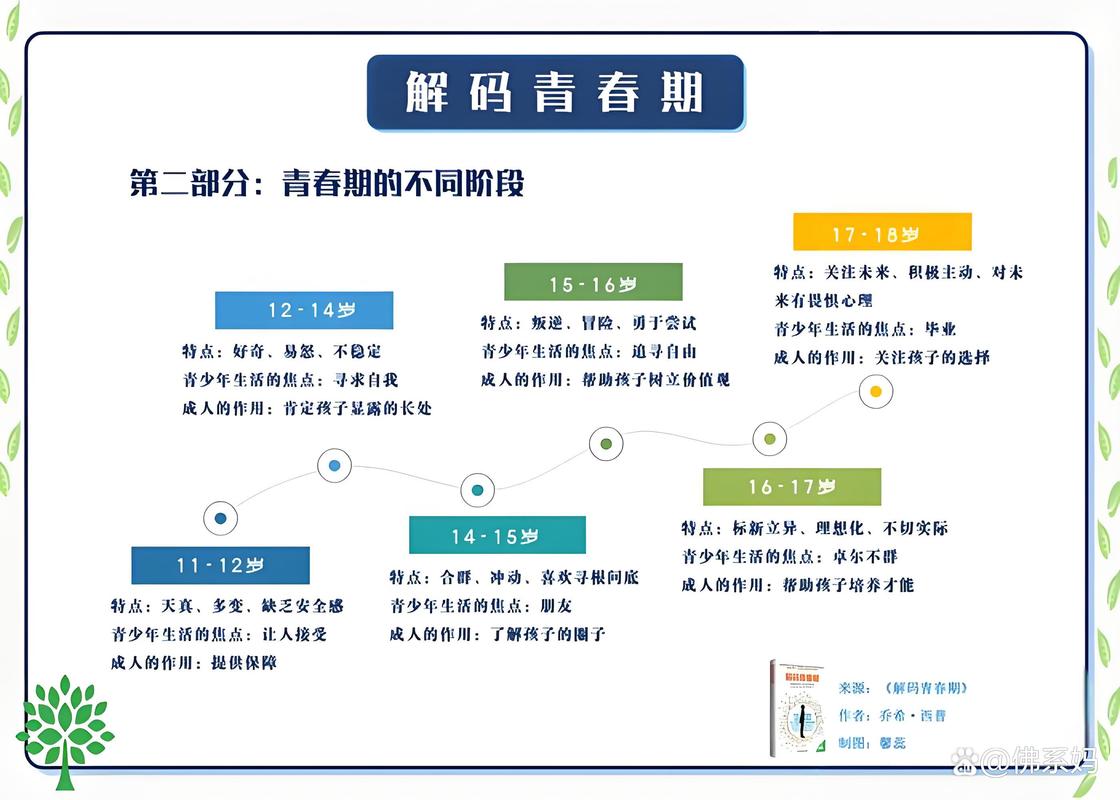

青春期是人生从孩童迈向成年的重要转折期,生理的剧烈变化与心理的快速成熟交织成一张复杂的成长之网,联合国教科文组织的研究表明,全球约78%的青少年在12-18岁期间经历过显著的困惑期,这些困惑若得不到正视与疏导,可能演变为自我否定、亲子冲突甚至心理危机,本文从教育实践视角,剖析青春期孩子面临的典型困惑,并尝试为家庭、学校与社会提供应对指南。

自我认同危机:在群体与个性间摇摆

"我是谁?"是青春期孩子最核心的困惑,某重点中学的心理咨询记录显示,56%的来访学生存在自我价值怀疑,他们既渴望融入同伴群体,又希望保持独特性,这种矛盾常表现为突然改变发型、刻意标新立异或过度依赖他人评价。

突围方向:家庭可通过"优势清单"(让孩子罗列自己的20个优点)建立自我认知;学校应设计多元评价体系,避免单一成绩导向。

身体觉醒带来的羞耻感

第二性征的发育常令青少年手足无措,某市妇幼保健院的调研指出,73%的女生初潮时感到恐慌,61%的男生首次遗精后选择隐瞒,社交媒体制造的"完美身材"标准,更让青春痘、体毛等自然现象变成心理负担。

突围方向:学校需在生物课外增设"成长必修课",医疗机构可开设青少年发育咨询专线,家长应主动分享自己的成长经历。

学业压力下的价值迷茫

"考不上重点高中人生就完了吗?"这种焦虑在补习班广告的渲染下不断发酵,北京某教育机构调查发现,初三学生日均学习时间达12小时,但68%的人表示"不知道努力为了什么"。

突围方向:教师可引入职业体验课程,让孩子看见知识的多维价值;家长需警惕"苦难教育"的副作用,用阶段性目标替代宏大叙事。

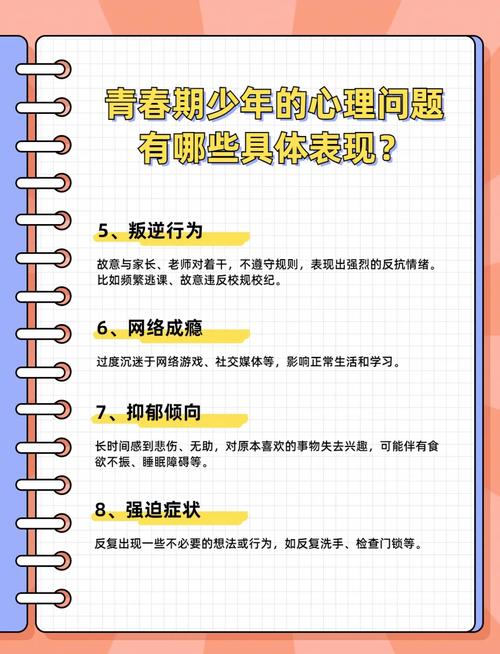

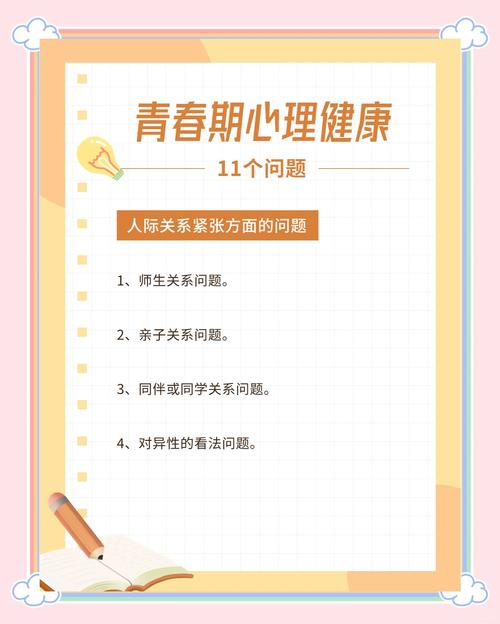

社交关系的脆弱平衡

友谊的建立与破裂在青春期变得异常敏感,某社交平台数据显示,13-15岁用户日均发送63条消息,但深度沟通不足5%,小团体排挤、网络暴力等现象背后,是青少年尚未成熟的情感处理能力。

突围方向:学校可推广"非暴力沟通"工作坊,家庭应保留固定的"无手机谈话时间",重建真实的情感连接。

家庭角色的认知错位

"父母为什么总把我当小孩?"这种质问背后,是青少年独立意识与家长保护本能的冲突,中国青少年研究中心发现,52%的亲子矛盾源于家长过度干预私人空间。

突围方向:试行"家庭责任阶梯制",根据年龄逐步赋予孩子财务规划、旅行策划等实权,用具体事务培养责任意识。

网络世界的认知撕裂

短视频平台创造的"15秒成功学"正在扭曲青少年的价值观,某网络行为研究显示,青少年平均每天接触47个矛盾观点,导致28%的人产生"努力无用论"。

突围方向:开设媒介素养课程,教会孩子识别算法推送机制;用纪录片、人物访谈等长内容平衡碎片化信息。

道德观念的建构挑战

当看到老人跌倒该不该扶?面对朋友作弊该不该举报?这些具体情境中的道德抉择,往往比教科书上的案例更令青少年困惑。

突围方向:采用"道德困境讨论会"形式,不提供标准答案,而是训练价值排序与风险评估能力。

未来想象的真空地带

"十年后的我会在哪里?"这个问题的迷茫程度与物质丰富度成反比,某国际学校的职业生涯规划课反馈显示,尽管82%的学生能清晰描述理想生活,但仅35%的人有可行性路径规划。

突围方向:引入"人生设计思维",通过原型体验(如三天职业见习)替代空想,用最小可行性计划降低行动门槛。

情绪管理的失控体验

大脑前额叶的发育滞后使得青少年更易情绪失控,神经科学研究证实,青春期大脑对恐惧情绪的反应强度是成年人的2.3倍,而理性调控能力仅发育完成60%。

突围方向:推广"情绪温度计"工具,将抽象情绪量化为1-10级;创建校园情绪安全屋,允许学生在特定区域合理释放情绪。

文化身份的认同困境

移民家庭子女、少数民族青少年常面临文化撕裂,某双语学校的研究显示,63%的学生在不同场合会切换行为模式,产生"哪个才是真实的自己"的困惑。

突围方向:开展文化拼图项目,鼓励学生挖掘家族故事,在多元认同中建立主体性。