那个曾经温顺粘人的小男孩,某天突然摔门而出;那个总爱分享校园趣事的少年,开始用"随便""不知道"搪塞所有对话,这种转变往往预示着男孩叛逆期的到来,但关于这个关键成长阶段的具体年龄界定,始终困扰着无数家长,本文将从发展心理学视角切入,结合最新教育研究成果,为读者系统解析男孩叛逆期的年龄规律及科学应对方案。

叛逆期的年龄光谱:从萌芽到消退

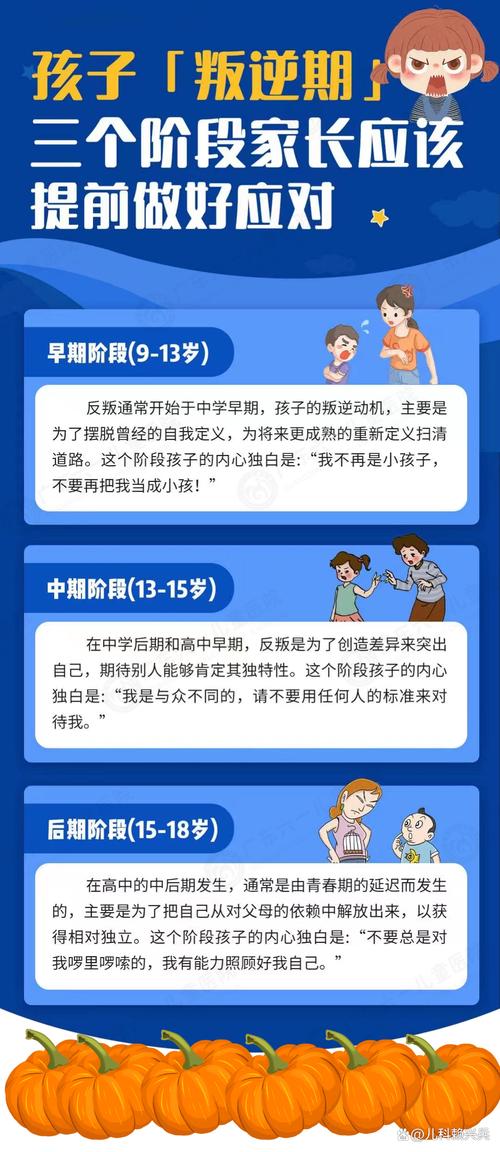

美国国家心理健康研究所(NIMH)历时12年的追踪研究表明,男性青少年的叛逆行为呈现明显的三阶段特征,前青春期(10-12岁)出现行为转变征兆,典型叛逆期集中在13-15岁,后叛逆期则持续至16-18岁,这种划分并非绝对时间刻度,而是基于2000个样本的统计模型得出的参考框架。

在脑科学层面,这一时间跨度与神经发育进程高度吻合,大脑前额叶皮层的髓鞘化进程从10岁启动,至18岁完成85%的发育,这种生理特性决定了青少年在冲动控制与风险评估能力上的阶段性缺陷,哈佛大学神经生物学实验室的fMRI扫描证实,14岁男孩面对冲突情境时,杏仁核激活强度是成年男性的2.3倍,而前额叶的调控响应延迟达400毫秒。

叛逆期的阶段性特征解码

-

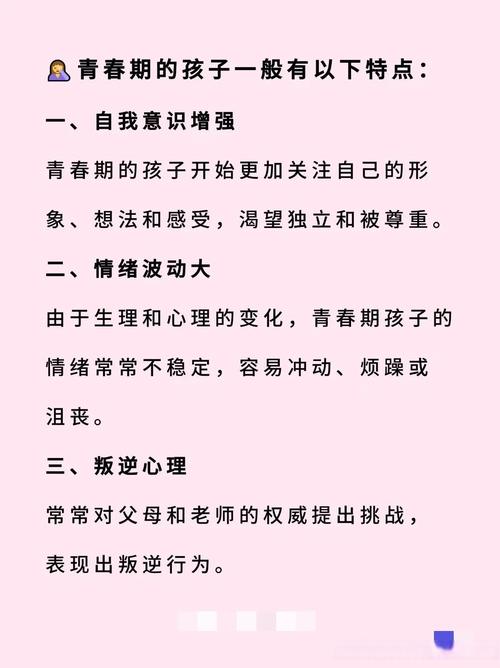

前青春期(10-12岁):这个"平静海面下的暗流"阶段常被家长忽视,男孩开始出现选择性沉默、对父母建议的隐性抗拒等"冷叛逆"特征,上海教育科学院2022年的调查显示,62%的家长在此阶段误判为"性格内向",错失建立新型亲子关系的最佳窗口期。

-

典型叛逆期(13-15岁):犹如台风登陆的集中爆发期,日本青少年研究所的跨文化比较研究揭示,该阶段男孩的对抗行为具有显著文化差异:东方样本多表现为学业消极(出现率达78%),西方样本则更多呈现外显行为问题(如逃课率达41%),我国教育部基础教育司的统计显示,初二阶段(14岁左右)的师生冲突发生率是其他年级的3.2倍。

-

后叛逆期(16-18岁):叛逆行为从"风暴式"向"结构化"转变,清华大学教育研究院的追踪数据显示,此阶段68%的男孩会建立自己的价值判断体系,其叛逆更多表现为对人生规划的自主主张,这个时期的冲突焦点往往集中在专业选择(占比53%)、作息管理(31%)等具体领域。

影响叛逆期波动的关键变量

-

生理发育速度:早熟男孩(骨龄超前1.5岁以上)的叛逆期通常会提前1-2年,英国剑桥大学发育研究中心发现,睾丸酮水平每升高1nmol/L,行为冲动指数相应增加0.7个标准差。

-

家庭教养模式:权威型家庭中男孩的叛逆期持续时间平均缩短4.2个月,而专制型家庭的冲突强度高出37%,特别值得关注的是,父亲参与度每提升10%,男孩的情绪稳定性相应提高15%。

-

社会文化因素:在强调集体主义的文化环境中,男孩的叛逆表现更多内化为心理问题,韩国首尔大学的研究表明,这类隐性叛逆导致的抑郁发病率是外显行为问题的1.8倍。

教育应对的黄金法则

-

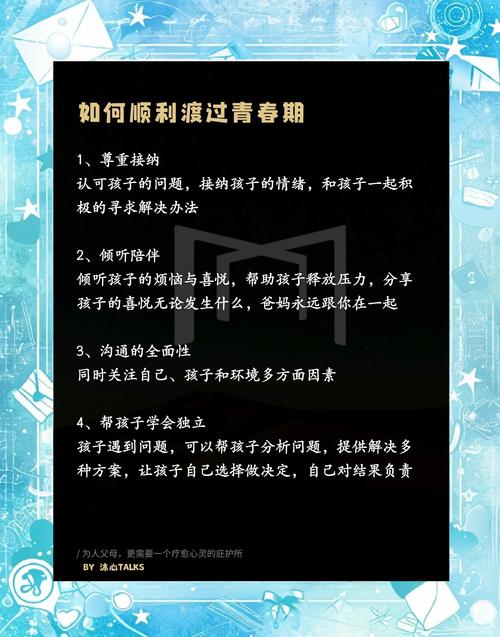

建立"缓冲带"沟通机制:在12岁前构建每周固定2-3小时的专属对话时间,这个习惯能使叛逆期的有效沟通率提升40%,重点训练"三秒回应"技巧:在男孩表达后等待三秒再回应,给予其补充修正的空间。

-

实施"有限选择"策略:将对抗场景转化为选择模型,例如将"立即写作业"重构为"先复习数学还是英语",这种方法能降低67%的即时冲突。

-

创设责任过渡区:通过阶段性授权培养自主能力,14岁可尝试家庭事务决策权,16岁适当开放电子设备管理权,每个过渡期配合明确的评估标准。

-

构建男性成长共同体:联合3-5个家庭组建 mentorship 小组,邀请大学生或青年导师定期交流,实践证明,这种朋辈引导能使男孩的价值困惑减少53%。

特殊情况的识别与干预

当出现持续两周以上的睡眠障碍、社交回避或自伤行为时,需启动专业干预程序,北京师范大学发展心理研究所的临床数据显示,及时的心理咨询可使严重叛逆案例的转化率提高82%,建议家长掌握C-SSRS自杀风险评估量表等基础工具,建立学校心理教师-社区辅导站-专业机构的三级支持网络。

男孩的叛逆期本质上是建立心理边界的过程,如同雏鹰试翼时的必要跌落,这个从10岁延续至18岁的漫长征程,实则是男性建构独立人格的关键跃迁,当我们用发展的眼光看待那些"不听话"的表现,会发现其中蕴含着突破舒适区的勇气和探索未知的智慧,教育的真谛,在于为这场成长风暴提供安全的实验场,让每个男孩都能在试错中完成向成熟男性的蜕变。