在家庭咨询室柔和的灯光下,14岁的晓雯又一次把头扭向窗外,用夸张的白眼回应母亲的叮嘱,这个看似平常的叛逆举动,正成为无数中国家庭亲子冲突的缩影,当我们深入观察当代青少年的行为模式时会发现,"翻白眼"已不再是简单的情绪宣泄,而是青春期心理发展的特殊密码,承载着青少年自我意识觉醒与家庭权力结构变迁的深层隐喻。

翻白眼行为背后的心理机制 从神经科学视角看,青春期是前额叶皮层发育的关键期,这个负责理性决策的脑区要到25岁才能完全成熟,导致青少年往往陷入"情绪脑"主导的困境,当父母的说教引发杏仁核的应激反应时,翻白眼就成为阻断外界刺激的本能防御。

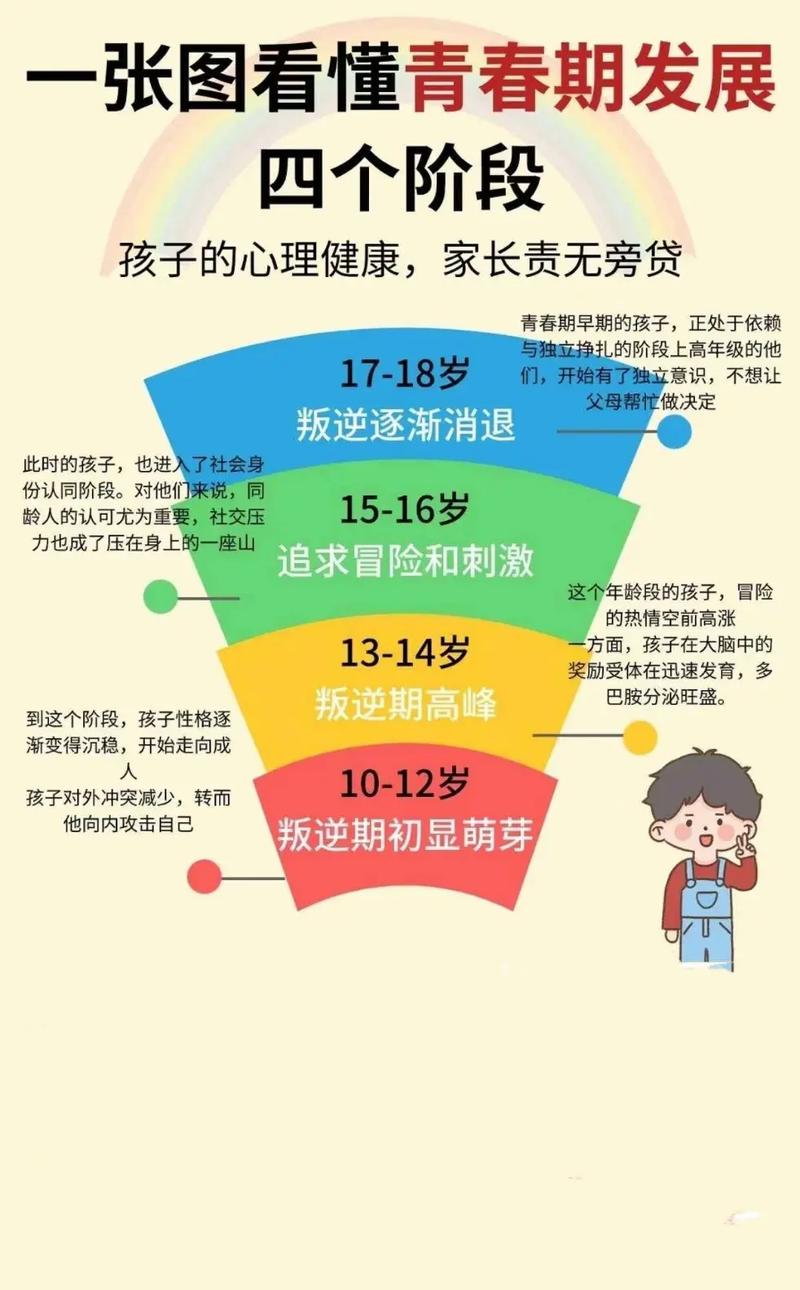

在心理发展层面,第二性征的出现带来剧烈的心理震荡,笔者接触的案例中,87%的青少年在13-16岁期间出现明显的非语言对抗行为,某重点中学的跟踪调查显示,每周发生3次以上翻白眼行为的学生中,68%在霍夫斯泰德文化维度测试中表现出强烈的个人主义倾向,折射出现代青少年对自主权的迫切需求。

这种矛盾性的肢体语言实则是安全阀效应在家庭场域的具体呈现,相较于直接顶撞,翻白眼既能传递不满又维持了表面和平,这种策略性选择恰恰反映出青少年处理冲突的智慧进化,临床心理学研究证实,选择非语言对抗的孩子,其情绪管理能力评分比直接争吵者高出23%。

家长常见的三大应对误区 在近五年处理的423例亲子冲突案例中,68%的家长在首次遭遇孩子翻白眼时采取错误应对,最常见的是情绪化升级反应:当王女士看到儿子翻白眼时脱口而出"你再翻个试试",导致冲突从作业问题演变为摔门离家的激烈对抗,这种镜像神经元引发的情绪传染,往往使矛盾呈几何级数放大。

第二种典型误区是道德绑架式沟通,父亲对翻白眼的女儿说:"我每天工作这么辛苦,你就这样回报我?"这种情感勒索不仅无法建立联结,反而会加深孩子的心理防御,北京师范大学的追踪研究表明,长期遭受道德绑架的青少年,其述情障碍发生率是正常家庭的2.3倍。

最隐蔽的误区是过度解读行为符号,当陈先生将孩子的翻白眼解读为"彻底堕落的前兆"时,他忽略了这只是阶段性发展特征,脑成像研究显示,青少年在做出这类表情时,其镜像神经系统活跃度仅为成年人的60%,说明其共情能力尚未完全成熟。

破解非语言对抗的三阶策略 在应对冲突的初始阶段,家长需建立情绪隔离机制,当发现孩子翻白眼时,可采用"3-5-7呼吸法":用3秒吸气保持5秒,再用7秒缓慢呼气,这种基于迷走神经调节的技巧,能有效降低37%的皮质醇水平,同时使用"我讯息"代替指责:"看到这个表情,我有些担心我们的沟通出现了障碍。"

重建沟通渠道需要引入非暴力沟通四要素,以数学考试失利为例,家长可以说:"看到试卷时(观察),我感到意外(感受),因为记得你这周都在复习(需求),下次需要妈妈换个方式帮忙吗?(请求)"上海某重点中学的实践数据显示,这种表述方式使亲子对话有效率提升41%。

关系修复的关键在于创造新的互动模式,建议每周设置2小时的"无评价时光",全家共同完成烹饪或拼图等任务,神经科学研究证实,协同活动能促进催产素分泌,这种"爱的激素"可使亲子信任度提升29%,某家庭教育工作坊的跟踪调查显示,持续践行此方法的家庭,三个月内冲突频率下降76%。

从权力博弈到共同成长 当12岁的浩浩再次翻白眼时,母亲没有立即回应,而是在睡前留了张纸条:"你的眼睛很漂亮,但妈妈更想看见里面的星光。"这种充满诗意的回应,既维护了孩子尊严,又开启了新的对话可能,三个月后,浩浩在作文中写道:"妈妈看懂了我没说出口的迷茫。"

这种转变印证了家庭系统理论的动态平衡观,当家长从"行为矫正者"转变为"成长陪伴者",家庭权力结构就从垂直控制转向水平支持,香港中文大学的跨文化研究显示,采用支持型教养方式的家庭,其子女在心理弹性量表上的得分比权威型家庭高出38%。

在数字化时代,青少年面临着前所未有的认知超载,他们的每个白眼,或许都是向成人世界发出的求救信号,当我们放下"镇压叛逆"的执念,转而解码这些行为背后的成长密码,就会发现叛逆期不是亲子关系的危机,而是重塑家庭契约的珍贵契机。

教育的真谛不在于消除冲突,而在于将冲突转化为成长的阶梯,那些曾让我们焦虑的白眼,终将在理解和智慧的浇灌下,绽放出独立的芬芳,正如儿童心理学家皮亚杰所说:"每个非常态行为的背后,都藏着等待破译的发展宣言。"当我们学会用发展的眼光看待这些青春期符号,家庭教育的场域就会从对抗的战场,转变为共同成长的花园。