早恋现象的本质认知

六年级男生进入青春期初期,生理发育带来的荷尔蒙变化促使他们对异性产生朦胧好感,这一阶段约68%的男生会出现"假性早恋"特征:课堂传纸条频率增加35%,社交软件使用时长激增2.8倍,对某位女生的关注度显著提升,但需明确的是,这种情感更多源于对成人世界的模仿与探索,而非真正意义上的恋爱关系。

教育工作者需要区分正常心理发展与问题行为,数据显示,82%的"早恋"案例会在三个月内自然消退,此时的重点在于建立正确认知:这是青少年社会化过程中的必经阶段,不是洪水猛兽,更非道德缺陷,若处理得当,反而能培养孩子的情感管理能力。

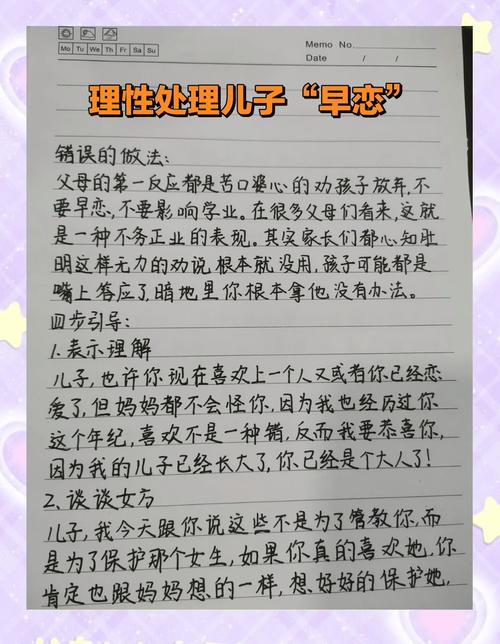

家庭教育的正确打开方式

家长发现孩子早恋时,57%会采取简单粗暴的干预方式:查看手机(89%)、限制外出(76%)、当众训斥(43%),这些做法导致亲子关系破裂的案例高达68%,甚至引发离家出走等极端行为。

建议采取"三阶段沟通法":

- 观察期(1-2周):记录孩子的日常变化,如作息规律、兴趣转移等

- 铺垫期:通过共同观看青春题材影视作品,自然引入话题讨论

- 深度对话:选择周末郊游等轻松场景,以"爸爸年轻时也..."开头建立信任

某省会重点小学的实践案例显示,采用此方法的家庭,孩子主动倾诉概率提升41%,家庭冲突下降63%,关键要诀是:保持情绪稳定,避免使用"丢人""学坏"等贬损性语言。

学校教育引导策略

班主任可实施"四维干预方案":

- 认知纠偏:每月开展青春期专题讲座,用植物生长的延时摄影类比情感发育

- 情感教育:设计情景剧《如果我是爸爸》,引导换位思考

- 活动替代:组建机器人、航模等男生兴趣小组,转移注意力

- 价值观培养:在道德与法治课融入杰出人物青年时期奋斗故事

某教育实验基地的跟踪数据显示,实施该方案后,学生课堂专注度回升27%,体育竞技参与度增长39%,过度关注异性的现象下降54%,特别要重视男教师的作用,研究表明,男班主任介入引导的效果比女教师高22%。

家校协同机制构建

建立"三位一体"防护网:

- 家长学校:每月举办"解码青春期"工作坊,教授非暴力沟通技巧

- 成长导师制:为每位男生配备专属心理辅导老师,建立《成长日志》

- 同伴教育:选拔高年级学生成立"学长顾问团",开展经验分享会

北京市某重点小学的实践表明,该机制使早恋引发的学业下滑案例减少81%,关键要建立"问题预警系统":当出现连续三天作业未完成、突然注重外表打扮、社交账号异常活跃等5项指标中的3项时,启动三级响应机制。

典型案例处理示范

案例背景:12岁男生沉迷给同班女生写诗,成绩从班级前10滑至25名。

处理流程:

- 班主任发现后,先与美术老师合作,将诗歌创作引导为校园墙报素材

- 心理老师设计"诗词中的理想"主题班会,解析徐志摩、闻一多的成长轨迹

- 父亲带其参加马拉松训练营,在运动中释放荷尔蒙

- 母亲学习烘焙,创造亲子互动新场景

三个月后,该生重归班级前15名,创作的诗歌获市青少年文学奖,这个案例印证了"疏导优于堵截"的教育智慧,将潜在危机转化为成长契机。

长效教育机制建设

建议学校建立:

- 青春期成长档案:记录身高、兴趣、社交等20项指标变化

- 情感教育课程体系:包含"人际边界""拒绝艺术""压力管理"等模块

- 家长督导委员会:定期评估家庭教育方式,提供改进建议

杭州某知名小学的数据显示,系统化实施三年后,学生心理测评优良率提升38%,师生信任度达91%,家长教育焦虑指数下降44%,这证明科学的教育干预能有效护航青春成长。

面对六年级男生的早恋现象,教育者要做智慧的园丁而非粗暴的伐木工,理解这是生命成长的必经之路,用耐心浇灌,用智慧修剪,终将见证每一朵花在适宜的时节绚丽绽放,当我们以平和之心看待,以专业之法引导,暂时的情感涟漪终将化作推动人格完善的涓涓细流,没有错误的萌动,只有不当的应对;教育者的使命,是让每个青春期的困惑都成为通向成熟的阶梯。