当孩子第一次拿回不属于自己的物品时

窗外的梧桐叶打着旋儿落下时,王女士在儿子书包里发现了同桌的变形金刚,这个瞬间,无数家长都会经历类似的错愕:那个乖巧懂事的孩子,怎么会突然变成"小偷"?

儿童心理学研究显示,3-12岁儿童中,有38.7%曾有过未经允许拿走他人物品的行为(美国儿童行为研究协会,2022),这类行为背后往往包裹着复杂的心理密码,需要教育者像考古学家般层层剥离表象,触摸到行为背后的真实诉求。

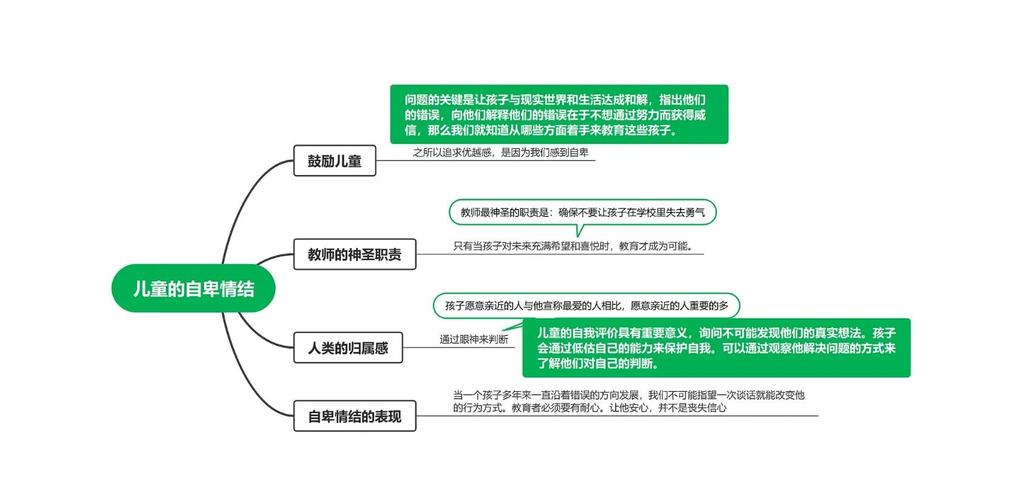

解码偷窃行为背后的心理机制

-

物权意识构建期的认知偏差 3-5岁幼儿正处于"自我中心化"认知阶段,他们尚未建立清晰的物权概念,在幼儿园里,我们常看到孩子理直气壮地说:"这个玩具我现在拿着就是我的",这种认知特点与道德无关,而是大脑前额叶皮层发育过程中的必经阶段。

-

心理需求的异常表达 小学二年级的小明偷拿同学橡皮的行为,实则是渴望获得关注的呐喊,当父母忙于照顾新生儿妹妹,这个曾经的全家焦点正在用错误的方式寻求存在感,儿童发展专家艾瑞克森指出,7-11岁儿童正处于"勤奋对自卑"的心理发展阶段,任何被忽视的感受都可能引发行为偏差。

-

行为模仿与群体压力 广州某小学的跟踪调查显示,在涉及集体偷窃零食的案例中,72%的参与者坦言"因为好朋友都拿了",前额叶皮层要到25岁才发育完善的特性,使得青少年更容易受同伴影响,缺乏理性判断能力。

分年龄段行为解读与教育策略

(一)学龄前阶段(3-6岁) 典型案例:幼儿园小朋友把积木装进口袋带回家 错误做法:当众斥责"小偷"标签 正确引导: ① 用角色扮演游戏建立物权概念:"小熊找不到积木多着急呀" ② 创设"失物招领"情境引导归还 ③ 通过绘本《这不是我的帽子》进行隐喻教育

(二)小学低年级(6-8岁) 典型案例:偷拿便利店文具 深层动机:融入小团体的"投名状" 科学处理: ① 采用"行为-后果"联系法:计算赔偿金额抵扣零花钱 ② 组织社区志愿服务重建价值感 ③ 建立"愿望存钱罐"延迟满足训练

(三)小学高年级及以上(9岁+) 典型案例:偷窃家长钱财 心理动因:同龄人物质攀比压力 干预方案: ① 开设家庭财务公开课,用真实账本进行财商教育 ② 签订"零用钱契约"培养责任意识 ③ 引入SWOT分析法引导理性消费决策

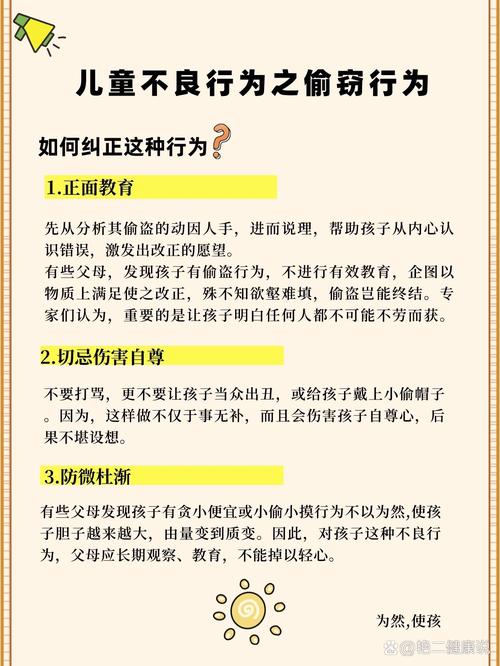

科学引导的五大黄金法则

-

保持情绪稳定的沟通技巧 当发现孩子偷窃时,切忌在情绪激动时处理问题,建议采用"三小时冷静法则":给自己和孩子三小时平复期后,在书房等中性场所开启对话,开场白可以是:"妈妈注意到这个玩具不属于我们,能和我聊聊它是怎么来到我们家的吗?"

-

物权教育的实践路径 在家庭中建立清晰的物品归属系统: ① 设置家庭成员专属物品区 ② 定期举办"以物易物"家庭市集 ③ 制作"物品身份证"记录流转过程

-

建立错误弥补机制 当8岁的小雨偷拿超市口香糖后,父亲带着她完成以下补救流程: ① 手写道歉信(培养责任承担) ② 用零花钱双倍赔偿(建立代价意识) ③ 义务整理货架两小时(社会价值重建)

-

正向激励的魔法效应 哈佛大学教育研究院实验证明,当孩子主动承认错误时,给予"勇气勋章"等象征性奖励,能使诚实行为重复率提升63%,建议设置"诚信积分",累计兑换特别奖励。

-

社会支持系统的构建 与学校建立教育联盟,创设"道德法庭"情景剧课程;联络社区组织"跳蚤市场",让孩子在真实交易中理解物权;定期拜访法官、警察等职业人士,建立规则敬畏感。

预防优于矫正:构建免疫体系

-

家庭经济教育的艺术 在上海市黄浦区开展的亲子财商项目显示,参与"家庭财务透明化"计划的孩子,物质欲望失控率下降41%,具体实施包括: • 每月召开家庭经济会议 • 设置"家庭梦想基金"共同储蓄 • 玩"大富翁"游戏培养投资思维

-

需求观察的五个维度 定期从物质需求、情感需求、社交需求、成就需求、探索需求五个层面与孩子对话,建立"需求清单",避免压抑性缺失导致的补偿行为。

-

价值观植入的日常场景 在超市购物时开展"需要与想要"的讨论;整理旧衣物时讲解"断舍离"哲学;通过慈善捐赠实践利他主义精神。

避免踏入的教育雷区

-

过度反应的破坏性影响 加州大学儿童研究中心跟踪数据显示,被公开羞辱过的孩子,三年内行为问题复发率高出普通处理组2.3倍,当众训斥会摧毁孩子的自尊体系,形成"破窗效应"。

-

简单归因的认知偏差 将偷窃行为武断地贴上"品行败坏"标签,就像把发烧都诊断为感冒一样危险,每个非常规行为都是孩子发出的求救信号,需要教育者进行"心理CT"扫描。

-

物质补偿的恶性循环 用加倍满足物质需求来制止偷窃,如同用汽油灭火,这种行为会扭曲孩子的需求认知系统,形成"行为-补偿"的负向强化机制。

教育是静待花开的过程

站在儿童发展的长河中回望,大多数偷窃行为只是成长路上一块需要跨越的垫脚石,北京师范大学家庭教育研究中心2023年发布的追踪报告显示,在获得科学引导的孩子中,93.6%的偶发行为未发展成品行障碍,当我们用理解代替指责,用引导取代惩罚,那些曾经拿错东西的小手,终将学会把握正确的人生方向,每个孩子都值得被温柔以待,即使在他/她迷路的时刻。