现象背后的深层逻辑:为何孩子会"一点就炸"?

在超市玩具货架前躺地哭闹的5岁男孩,因为积木倒塌而撕毁绘本的3岁女孩,这些让家长头疼的"情绪风暴"场景,本质是儿童心理发展的必经阶段,神经科学研究显示,人类负责情绪调控的前额叶皮层到25岁才完全成熟,这意味着学龄前儿童几乎是在用"原始脑"处理挫折感,当需求未被满足时,他们就像失去刹车的汽车,只能通过哭喊、踢打等本能方式释放压力。

发展心理学研究指出,2-7岁儿童正处于"自我中心思维"阶段,他们难以理解"现在不能买玩具"和"永远得不到"的区别,也无法像成人那样用逻辑说服自己,语言能力的局限更让这种困境雪上加霜——当词汇量不足以精确表达"失望+愤怒+委屈"的复杂情绪时,身体就成了唯一的表达工具。

传统应对方式的三大误区

-

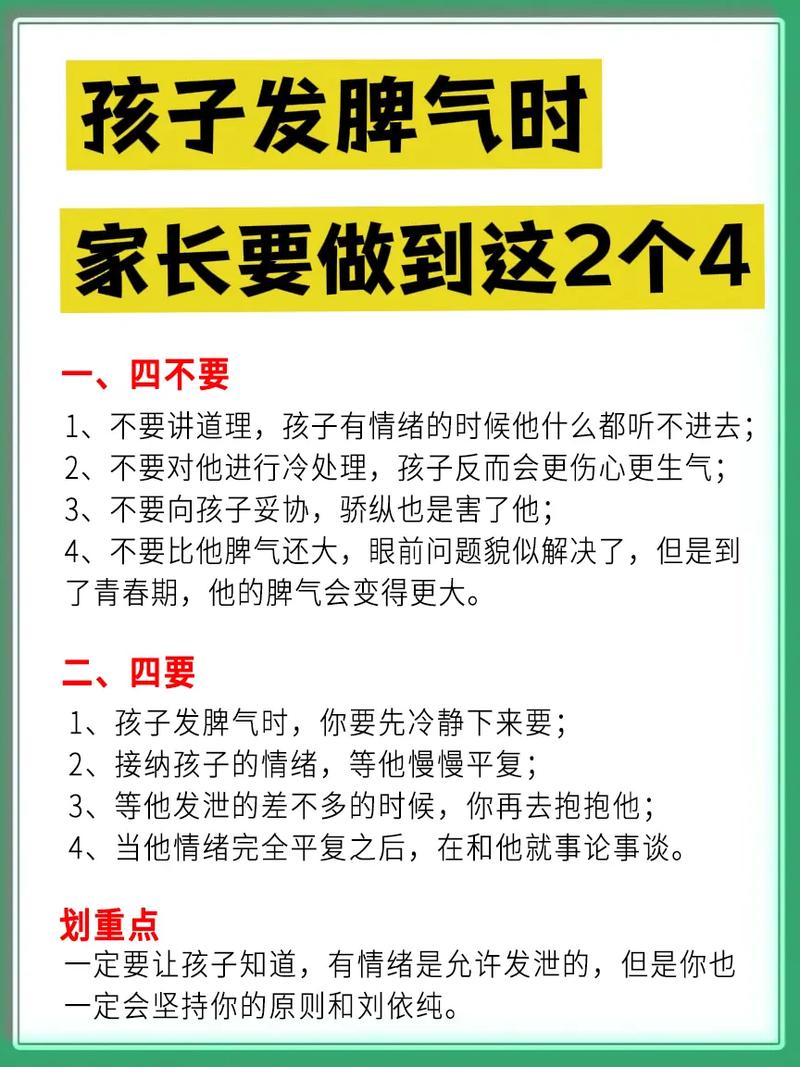

镇压式处理:"再闹就把你关进小黑屋!"这类威胁可能在短期内见效,但会让孩子形成"情绪表达=危险"的认知,加州大学实验证明,长期被压抑情绪的孩子,青春期出现焦虑症的概率提升47%。

-

即时满足陷阱:"好好好,妈妈现在就给你买。"这种妥协相当于给孩子安装"哭闹=成功"的程序,哈佛大学追踪研究发现,3岁时通过哭闹达成目的的儿童,在小学阶段出现行为问题的概率是同龄人的3.2倍。

-

冷处理悖论:"让他自己哭够了就好了。"看似理性的处理方式,可能造成情感联结断裂,儿童心理治疗师琳达·哈特菲尔德指出,持续15分钟以上的情绪隔离会激活大脑的"社交疼痛"区域,其神经反应与生理疼痛完全一致。

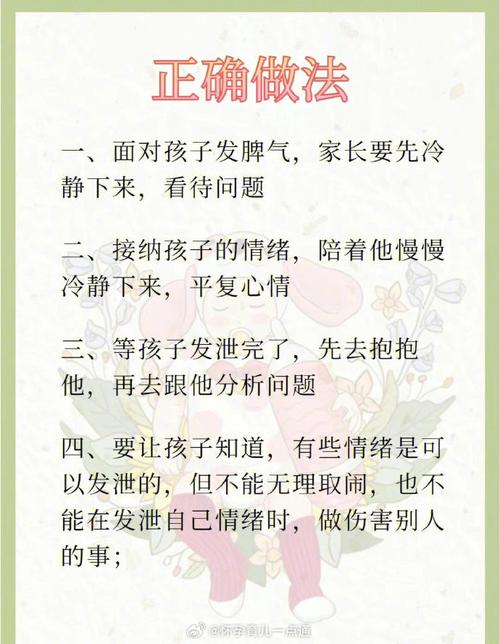

科学应对四步法:从情绪风暴到成长契机

第一步:建立安全锚点(0-30秒) 当孩子情绪爆发时,成人首先要成为"定海神针",降低视线高度至与孩子平齐,用平稳的语调说:"妈妈看到你现在很难过。"这个动作激活了镜像神经元,帮助孩子同步呼吸节奏,切记不要在孩子尖叫时讲道理,此时他们的听觉信息处理能力下降70%。

第二步:命名情绪(30秒-2分钟) 递给孩子一面小镜子:"看,你的眉毛像皱巴巴的纸团,这就是生气的样子。"通过具象化引导,将抽象情绪转化为可认知的实体,可以准备"情绪温度计"工具:用红色代表愤怒,蓝色代表悲伤,让孩子用颜色贴纸标记当前状态。

第三步:设立边界(2-3分钟) 温和而坚定地陈述规则:"我们可以生气,但不能打人。"同时提供替代方案:"你可以跺这只'生气小怪兽'脚垫。"这个阶段要避免使用否定词,改为正向引导,例如将"不准扔东西"转化为"玩具喜欢轻轻放在篮子里"。

第四步:复盘教育(冷静期后) 用角色扮演游戏重现场景:"现在你是妈妈,我是想要买糖的小孩。"通过视角转换,孩子能更客观地理解因果关系,最后与孩子击掌约定:"下次生气时,我们试试深呼吸三次好不好?"

预防体系建设:打造情绪免疫力

-

情绪天气预报机制

制作家庭情绪日历,每天早餐时进行"心情播报":"爸爸今天有点紧张,因为要开会;宝宝像阳光灿烂的晴天。"这项练习能提升孩子的情绪觉知力,英国剑桥大学实验证明,持续进行6周的孩子,情绪失控频率降低58%。 -

挫折模拟训练

故意制造"温和的困境":把拼图难度提高10%,在果汁喝完时延迟5分钟添加,关键要让孩子体验"受挫-尝试-成功"的完整闭环,每次克服困难后强化认知:"看,你通过努力解决了问题!" -

身体调节工具包

配备"冷静瓶"(装水和亮片的密封瓶)、减压捏捏乐等感官玩具,教孩子识别生理信号:"当手心出汗、心跳加快时,就是身体在提醒我们需要暂停。"

家长的自我修炼清单

-

情绪日记法:记录每次应对孩子发脾气后的感受,分析触发点,某位父亲发现自己每次加班后更容易失去耐心,于是设立"回家前10分钟冥想"的缓冲机制。

-

代际模式觉察:回忆童年时自己情绪失控的场景:"当年我被责骂时多么渴望一个拥抱。"这种觉察能打破"惯性教养"的循环。

-

支持系统构建:加入家长互助小组,当情绪濒临失控时启动"救援暗号"——比如对配偶说"我需要换班五分钟",这比强撑更有教育智慧。

把危机转化为情商发展机遇

儿童发展专家阿黛尔·法伯曾说:"每个情绪崩溃的时刻,都是建造情商大厦的砖石。"当4岁的明明再次因为饼干破碎大哭时,妈妈没有制止而是共情:"这块饼干本来应该很完美对吗?"随后引导他用碎饼干拼成星星图案,这个案例完美诠释了:教育的本质不是消除负面情绪,而是教会孩子与情绪共处的艺术,那个撒泼打滚的小人儿,正在跌跌撞撞地学习如何管理自己的内心世界,而我们给予的每一次耐心回应,都在为他的未来情商账户存入宝贵财富。