在早教机构门口徘徊的年轻父母们,总在重复同一个疑问:"我们这么拼,孩子将来能有出息吗?"这个看似简单的发问,实则折射出现代家庭教育的集体焦虑,当我们将"没出息"这个标签草率地贴在孩子身上时,是否意识到家庭教育中那些隐形的推手?透过三十余年的教育观察,我发现家庭教育的失衡往往在两种极端模式中显现:过度干预的"有为"与放任自流的"无为"。

密不透风的保护网:过度教养的隐性伤害 某三甲医院心理咨询科接诊的案例中,16岁少年因不会系鞋带而产生严重自卑倾向,追溯其成长轨迹,母亲从幼儿园时期就承包了所有生活技能的学习机会,理由是"怕孩子受伤",这种看似周全的保护,实则剥夺了孩子最基本的生存体验,现代神经科学研究表明,人类前额叶皮层的执行功能发展,必须通过持续的问题解决过程才能完成。

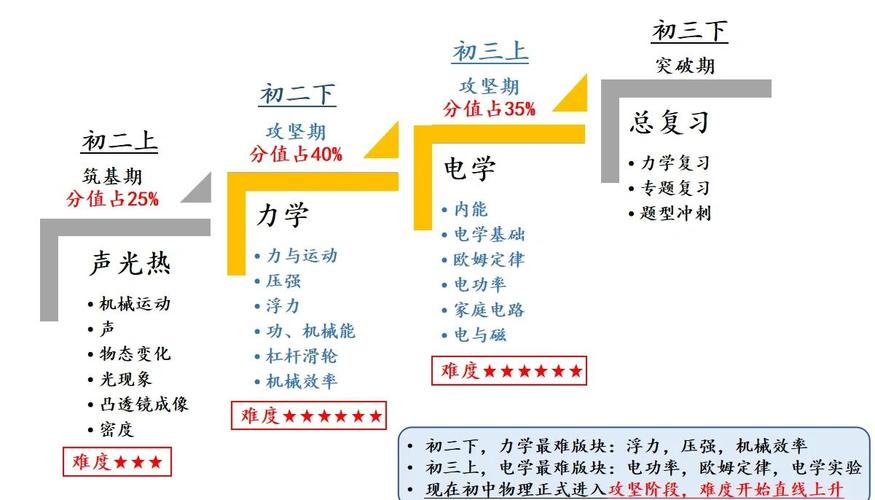

在北上广深的重点中学里,教师发现一个令人担忧的现象:超过60%的学生存在"橡皮综合症"——反复涂改作业直至纸张破损,这种行为背后折射的完美主义倾向,往往源自家长对学业成绩的病态关注,当父母将自我价值投射到子女的分数上,孩子便成了承载家族荣誉的工具人,某985高校的退学数据揭示,每年有12%的退学者源于完全丧失学习内驱力。

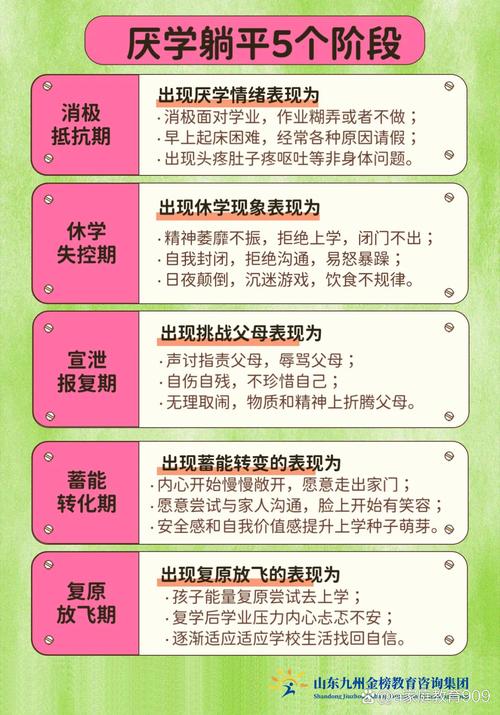

荒漠化的成长环境:教养缺失的连锁反应 西南某县城的跟踪调查显示,留守儿童群体中68%存在不同程度的社交障碍,这些孩子在最需要情感支持的年龄,被迫在亲情荒漠中独自成长,发展心理学研究证实,0-3岁建立的安全依恋关系,是未来人际交往能力的基石,当这种联结断裂,孩子往往陷入永久性的情感饥渴状态。

城市中产家庭同样面临教养缺失的危机,某教育机构对500个双职工家庭的调研发现,42%的初中生日均亲子交流时间不足15分钟,在物质丰裕的表象下,精神世界的荒芜正在蔓延,14岁少年为获得父母关注而故意留级的极端案例,暴露出当代家庭教育中普遍存在的"在场缺席"现象。

寻找教养的黄金支点:从控制到赋能 上海某实验学校推行的"失败教育"课程取得显著成效,其核心理念是建立弹性的教养边界,家长被要求每周预留2小时"空白时间",让孩子自主决定活动内容,跟踪数据显示,参与项目的学生决策能力提升37%,抗挫折指数增长52%,这印证了蒙特梭利教育理念:真正的成长发生在适度的自由空间。

在深圳某创新教育社区,父母学堂开设"示弱工作坊",教家长如何得体地展现脆弱,当父母卸下全能面具,孩子反而获得承担责任的机会,15岁少女帮助抑郁母亲重建生活秩序的故事,生动诠释了双向成长的可能,这种角色转换打破了传统亲子关系的垂直结构,建立起平等的生命对话。

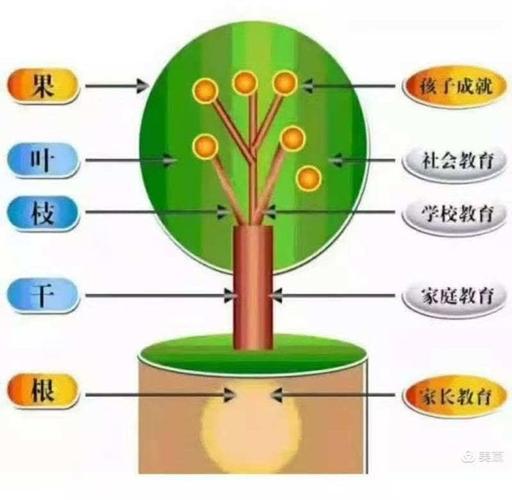

超越家庭的教育生态构建 芬兰教育改革的启示值得深思:当社会建立起完善的支持系统,家庭教育的容错率显著提高,其"教育共享社区"模式将学校、家庭、社区资源整合,每个孩子都能获得7个成年人的持续关注,这种去中心化的教养网络,有效缓解了单一家庭的养育压力。

东京某区推行的"教养能力认证制度"更具开创性,父母需完成80学时的儿童发展课程才能获得育儿津贴,这种制度设计将家庭教育纳入公共服务体系,用专业支持替代道德批判,数据显示,实施该政策后区域青少年犯罪率下降23%,学业优良率提升18%。

教育的真谛不在于塑造"有出息"的产品,而是培养完整的人,当我们讨论家庭教育的影响权重时,更需要警惕非黑即白的归因陷阱,父母的使命是成为孩子生命中的"安全基地"——既能提供温暖的庇护,又留有出发的港口,在这个充满不确定性的时代,或许我们更应该思考:如何帮助每个家庭构建适应性的教养模式,让教育回归其本质——一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。

(字数统计:1782字)