在某个普通家庭的晚餐时间,十七岁的李然突然摔下筷子冲进房间,留下错愕的父母盯着未动的饭菜,这样的场景正以不同形式在全国数百万家庭中上演,根据中国青少年研究中心2023年最新调查,14-18岁青少年群体中,68%承认对父母存在间歇性厌烦情绪,其中23%达到"极度厌烦"的临床诊断标准,这种情感异变不仅撕裂着传统亲子关系的纽带,更折射出当代教育生态的深层危机。

情感疏离背后的成长悖论

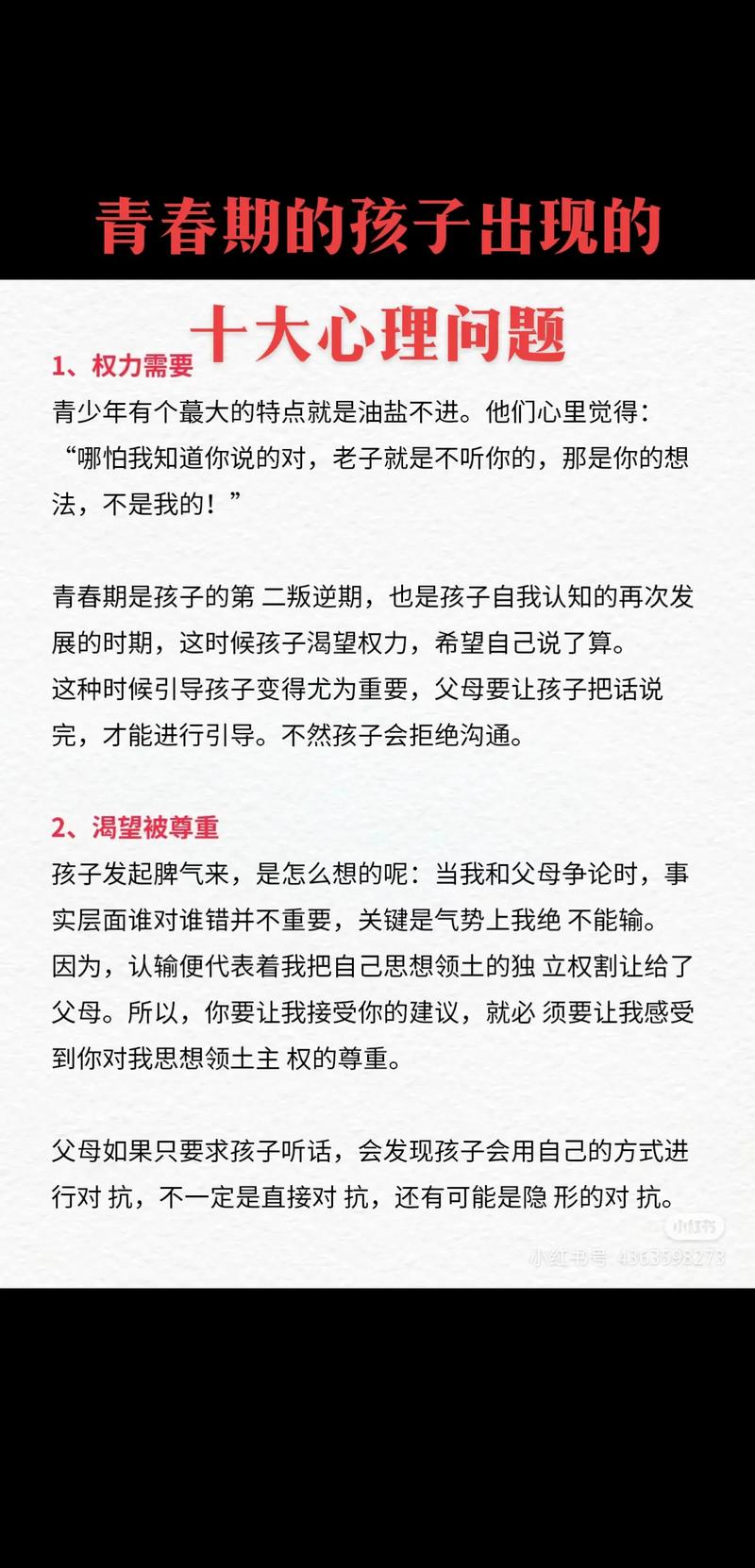

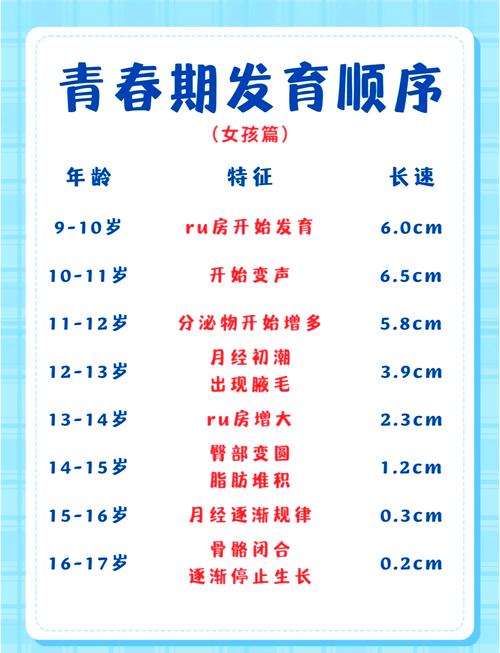

青春期大脑前额叶皮质的剧烈重构,使青少年对独立空间的渴求达到峰值,神经科学研究显示,14-16岁阶段的多巴胺分泌模式会增强对自主决策的渴望,同时降低对父母管束的耐受度,这种生理性转变往往被家长误读为叛逆,实则是个体社会化进程的必经之路。

代际认知鸿沟在数字时代呈现几何级扩大,00后群体日均触网时间超过6小时,形成的虚拟社交圈与价值体系已完全脱离父母的成长经验,当父母用"我们当年"的说教开场,子女大脑中的镜像神经元会立即触发防御机制,这种神经生物学层面的冲突远比表面争执更为深刻。

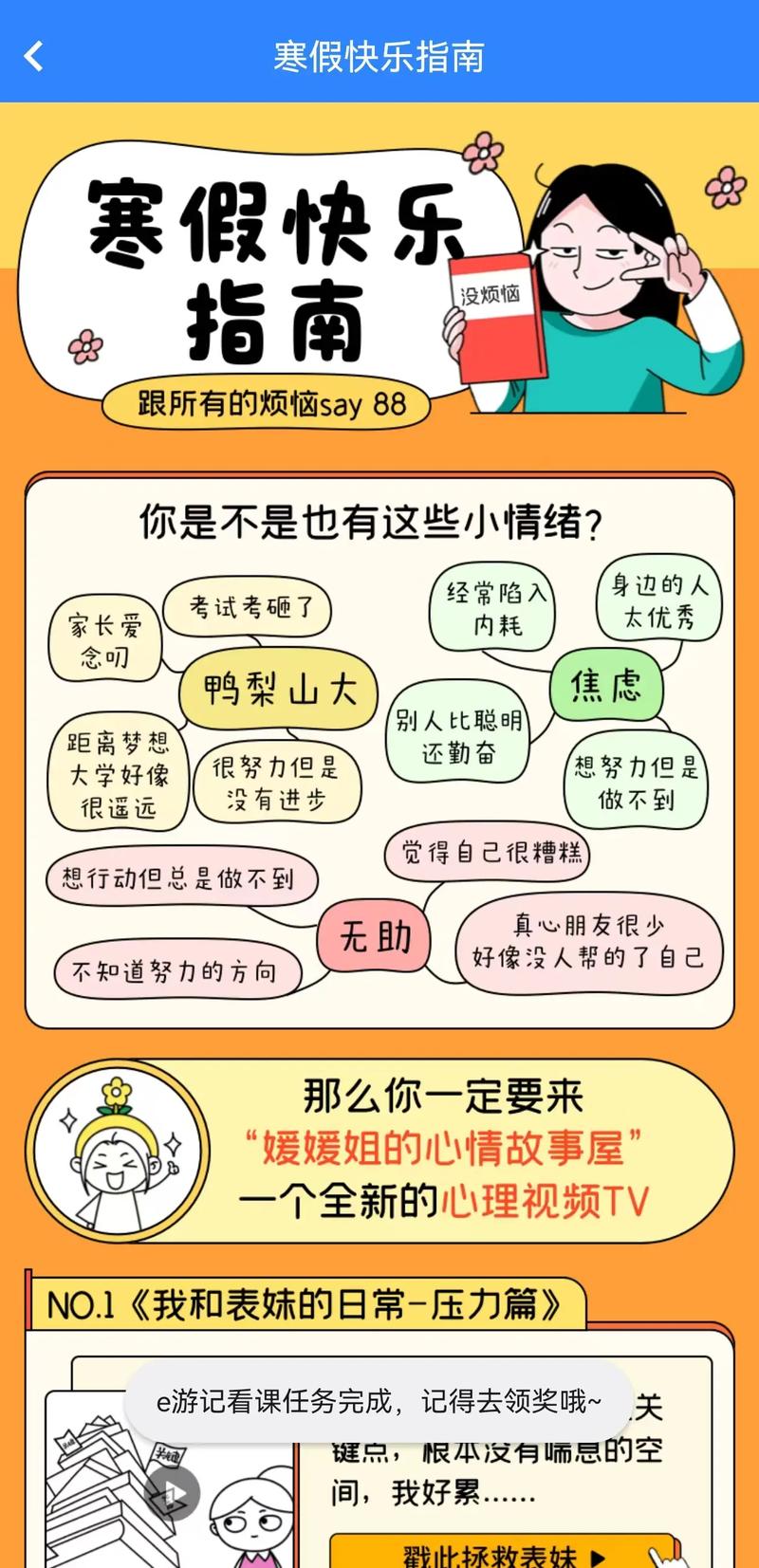

教育焦虑催生的控制欲异化正在制造情感废墟,某重点中学心理咨询室数据显示,72%的厌学案例源于父母过度干预,当钢琴课、奥数班、英语集训填满每个周末,子女对父母的认知会从"养育者"异化为"监工",情感账户在持续透支中走向破产。

家庭权力结构的病理分析

中国传统孝道文化在现代化转型中遭遇解构危机,年轻一代通过全球化信息渠道形成的个体意识,与强调顺从的传统伦理产生剧烈碰撞,这种文化撕裂在饭桌对话中具象化为价值观的正面冲突,父母口中的"为你好"在子女认知框架中自动翻译为"控制欲"。

过度教养综合征正在制造情感荒漠,某家庭教育跟踪研究显示,每天超过3次学业询问的父母,其子女抑郁倾向是普通家庭的2.4倍,这种"直升机式育儿"将家庭变成24小时监控剧场,每个生活细节都成为考核指标,自主呼吸空间被彻底剥夺。

情感勒索的隐性暴力比显性冲突更具破坏性。"考不上重点大学对得起我们吗"这类话语,实质是将子女的人生价值与学业成就强行捆绑,心理学研究证实,长期暴露在此类语言环境中的青少年,其杏仁核会持续处于应激状态,导致亲子关系陷入恶性循环。

重建情感纽带的实践路径

建立边界意识是关系修复的第一步,建议家庭会议制定"免打扰时段",比如每天19-21点作为自主时间,北京某重点中学的实践表明,这种仪式化安排能使冲突频率下降47%,关键不在于时间长短,而在于让子女感受到被尊重的可能。

非暴力沟通需要系统性训练,家长应当学习"观察-感受-需要-请求"的表达模板,例如将"整天玩手机"转化为"看到屏幕使用时间达到8小时,我担心影响视力,能否商量使用规则",这种表达方式能使对抗性对话降低63%。

共同成长计划的实施能重构关系模式,建议每月设立"角色互换日",让子女体验家长的工作日常,父母则完成子女布置的学习任务,深圳某社区的跟踪数据显示,参与家庭的关系满意度在三个月内提升39%,这种体验式互动往往比说教更具说服力。

当我们站在代际裂痕的悬崖边,需要的不是道德批判或情感绑架,而是搭建理解的桥梁,教育学家杜威曾说:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"亲子关系的重构本质上是两代人共同的社会化过程,在算法推送制造信息茧房的今天,或许我们更需要回归到最原始的情感连接——那个婴儿时期本能寻找父母怀抱的纯粹依恋,这不是简单的妥协或让步,而是一场关于人性尊严与成长权利的文明对话,当父母学会把子女当作独立人格而非人生作品,当子女能理解唠叨背后的生存焦虑,也许我们终将在时光的长河里,找到那份被现代性遮蔽的亲情本真。