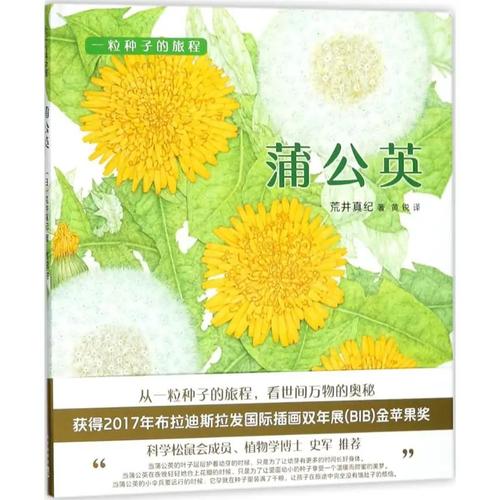

家庭教育变革浪潮中的河南样本

在中国家庭教育从传统权威模式向科学化转型的浪潮中,河南省以"蒲公英家庭教育"为标志的创新实践,正在引发教育界持续关注,作为人口大省与教育大省,河南适龄儿童群体规模庞大,留守儿童占比达17.3%(2022年统计数据),家庭教育需求呈现多元化特征,蒲公英模式通过"政府引导+社会机构+学校联动"的三维架构,在郑州、洛阳等6个试点城市累计服务家庭超12万户,其本土化探索经验值得深入剖析。

这种模式突破了传统家庭教育指导的单向灌输模式,创新性地将豫剧文化、二十四节气农事传统等地方元素融入课程体系,在郑州市金水区某社区工作站,笔者观察到家长学员通过情景剧演绎《朱子家训》现代改编版,这种沉浸式教学使传统文化与现代教育理念形成有机衔接,项目负责人王老师介绍:"我们设计的78个主题课程中,有43个融入了河南本土文化元素,这种在地化改造使教育指导更具亲和力。"

本土化策略的三大支点

-

文化基因解码工程

蒲公英团队历时18个月完成《中原家训图谱》编纂,系统梳理了从商丘宋氏家规到南阳张仲景医训的137种传统家教文献,项目组创造性提出"家训活化五步法",将晦涩古文转化为可操作的现代教育指南,如将"黎明即起"的古训解构为"建立家庭晨间仪式",配套开发亲子晨读、晨练等12种实践方案。 -

城乡差异解决方案

针对城镇化进程中的教育断层,项目组设计出"移动教育方舱"——由改造后的校车搭载VR设备、教具箱组成的流动服务站,在信阳农村地区,这种方舱每月巡回服务4次,通过虚拟现实技术让留守儿童体验城市教育资源,累计开展亲子活动3200余场次,驻马店某乡镇家长李女士反馈:"孩子通过VR和在外打工的爸爸视频种虚拟菜园,亲子关系明显改善。" -

数字化赋能体系

项目开发的"豫教云"平台已沉淀2.3万个家庭教育案例,运用AI算法实现个性化方案推送,值得关注的是其"教育扶贫模块",通过分析家庭经济数据、家长学历结构等23项指标,为困难家庭智能匹配帮扶资源,洛阳市试点数据显示,该模块使家庭教育指导有效触达率提升47%。

实践成效的多维验证

从量化数据看,河南省教育厅2023年评估报告显示:参与项目的家庭中,亲子冲突发生率下降62%,家长教育焦虑指数降低38个百分点,儿童心理健康筛查优良率提升至79%,更具说服力的是跟踪案例:周口市13岁学生小宇(化名)从沉迷手游到成为社区"小小非遗讲解员"的转变,正是受益于项目设计的"传统文化替代疗法"。

在理论建构层面,蒲公英模式印证了维果茨基"最近发展区"理论的本土适用性,项目组创造的"文化脚手架"概念,通过本土文化元素搭建教育过渡阶梯,使家长更容易跨越教育理念的代际鸿沟,这种创新实践为家庭教育理论的中国化提供了鲜活样本。

政策转化效益同样显著,2022年颁布的《河南省家庭教育促进条例》中,有11处条款直接吸纳了蒲公英项目的实践经验,特别是第19条关于"家庭教育社会支持网络"的规定,正是基于项目在郑州构建的"15分钟指导服务圈"试点成果。

争议与挑战的理性审视

尽管取得显著成效,蒲公英模式仍面临三重质疑:首先是商业运作与公益属性的平衡难题,部分高端课程19800元的年费引发"教育分层"担忧;其次是效果评估的主观性争议,现有评估体系对隐性、长期教育成果的捕捉尚存盲区;最后是模式复制的局限性,在安阳、商丘等传统文化深厚地区,现代教育理念与地域文化惯性的冲突更为突出。

项目组最新披露的改进方案显示出应对智慧:推出"公益信托计划"将30%营收反哺困难家庭;引入华东师大研发的"家庭教育生态评估模型",新增文化传承度、代际互动质量等6项评估指标;在豫北地区试点"文化调解人"制度,聘请乡贤担任教育理念转化的中介角色。

未来发展的破局关键

面对"十四五"时期家庭教育纳入基本公共服务体系的政策机遇,蒲公英模式需要完成三个关键跃升:从活动型项目向制度性安排的转化,从经验驱动向证据为本的转型,从区域试点向标准输出的跨越,正在筹建的中原家庭教育研究院释放出重要信号——通过建立省级家庭教育数据库和循证研究体系,推动实践成果向学术理论的升华。

值得期待的是,该项目与河南大学合作开展的"代际教育传递追踪研究",计划用10年时间跟踪2000个家庭的教育演化轨迹,这种长期主义的研究范式,或将为中国家庭教育研究开辟新的方法论路径。

静待花开的教育哲学

蒲公英的意象恰如其分地诠释了这种教育模式的本质——将优质教育理念化作万千种子,借助文化春风播撒中原大地,在开封某社区家庭教育角,笔者看到墙上镌刻着《二程遗书》名句:"教育之道,如时雨化之。"这或许正是河南探索给我们的最大启示:当现代教育智慧深深植根于地域文化土壤时,每个家庭都能绽放出独特的教育之花,这种本土化创新实践的价值,正在于它提供了传统文化创造性转化的教育方案,为破解中国家庭教育的世纪难题贡献了河南智慧。