开始)

在家庭教育咨询室,一位母亲带着13岁的儿子前来求助,这位母亲焦虑地诉说:"老师布置的作业他总不按时完成,周末沉迷手机游戏,上周竟然把房门反锁拒绝沟通......"少年低头沉默,手指反复揉搓衣角,这样的场景每天都在无数家庭上演,家长们困惑于为何曾经乖巧的孩子突然变得"不听话",却往往忽略了这个现象背后的成长密码。

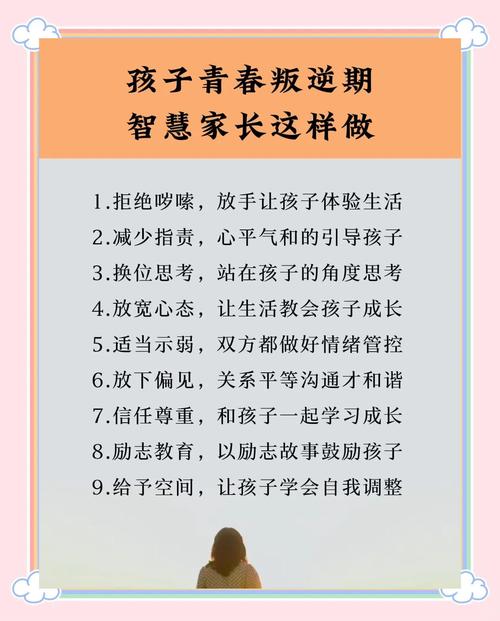

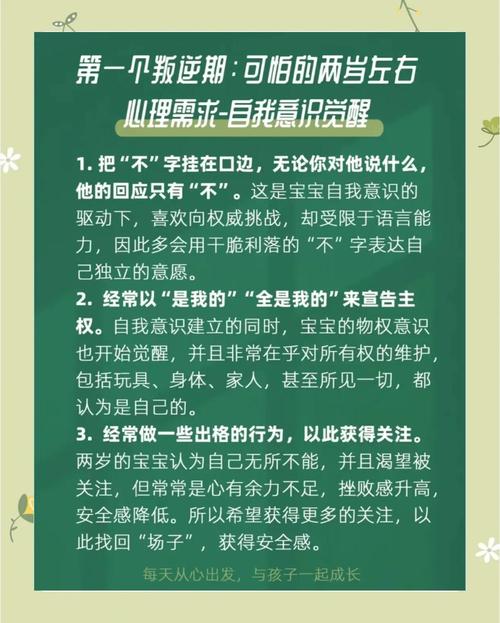

解构"不听话"的深层内涵 儿童心理学研究表明,2-4岁、7-9岁、12-16岁这三个关键期,孩子会通过"对抗行为"建立自我认知,这些被家长视为"叛逆"的表现,实则是人格独立的必经之路,蒙特梭利教育理论指出,儿童在成长过程中需要不断突破既有框架来完成自我建构,这个过程必然伴随与成人规则的碰撞。

临床案例显示,62%的亲子冲突源于认知错位,当孩子坚持穿反季节衣物时,家长关注的是健康风险,孩子体验的是审美自主;当青少年拒绝参加家庭聚会时,长辈在意的是礼仪教养,孩子守护的是社交边界,这种认知差异往往导致沟通陷入"权力争夺战"。

走出教育误区的三大原则

-

倾听优先法则:在深圳某重点中学进行的实验表明,当家长每天保持15分钟无评判倾听,三个月后孩子的合作意愿提升47%,具体操作可采用"三三法则":三秒缓冲(不立即反驳)、三句询问(发生了什么?你的感受是?希望怎么解决?)、三成让步(在安全范围内允许试错)。

-

需求分层策略:参考马斯洛需求理论,将孩子行为对应到生理需求(作息紊乱)、安全需求(抗拒陌生环境)、社交需求(渴望同伴认同)、尊重需求(维护隐私)、自我实现需求(发展兴趣)五个层级,例如沉迷游戏可能同时涉及社交需求和自我实现需求。

-

契约式管理:某家庭教育研究中心跟踪数据显示,采用共同协商制定的《家庭公约》,比单方面规定执行效率提高3.2倍,建议包含弹性条款(如每周1小时自主安排时间)、渐进条款(分阶段调整目标)、激励条款(用体验奖励替代物质奖励)。

具体场景应对指南

-

学业拖延:避免空洞说教,采用"番茄工作法"改良版,准备沙漏、任务卡、积分印章,每25分钟专注后可获得1枚印章,集满4枚兑换15分钟自由活动,某小学实践该方案后,作业完成效率提升38%。

-

电子设备依赖:建立"数字花园"概念,将手机使用类比植物生长,设置"播种时间"(学习类APP)、"修枝时段"(每日使用上限)、"收获季节"(周末娱乐时间),某家庭实施三个月后,孩子自主开发出时间管理APP。

-

情绪对抗:当冲突升级时,启用"情感温度计"工具,准备红黄蓝三色卡片,红色代表"需要冷静",黄色示意"愿意沟通",蓝色表示"寻求帮助",北京某心理咨询机构案例显示,该方法使亲子冲突降温时间缩短60%。

构建长效关系的五个支点

-

榜样投射:儿童行为学家发现,父母处理矛盾的方式会被孩子镜像复制,定期举办"家庭复盘会",坦诚分享各自本周的失误与成长。

-

记忆银行:建立"美好时刻"存储罐,将亲子间的温暖瞬间写成便签存入,每年生日共同回顾,神经科学研究证实,积极情绪记忆能有效缓冲日常摩擦。

-

第三空间:打造非教育性质的互动场景,如每月一次的"冒险日",由孩子主导策划城市探索路线,上海某家庭教育社群统计显示,这种平等互动使亲子亲密度提升55%。

-

成长可视化:制作"能力发展树",将生活技能、学习能力、情绪管理等作为枝干,用贴纸记录进步,视觉化反馈比口头表扬更具激励效果。

-

支持系统:构建包含学校老师、同龄伙伴、专业机构的支持网络,杭州某社区创办的"家长解忧站",通过定期工作坊使家庭教育焦虑下降41%。

( 教育学家裴斯泰洛齐曾说:"教育不是雕刻,而是唤醒。"当我们放下"听话"的执念,便会发现每个"叛逆"举动背后都跃动着成长的火花,那个锁上房门的少年,三个月后在学校科技节展示了自主编程的作品;那位焦虑的母亲,开始学习用成长型思维看待亲子关系,教育的真谛,从来不是塑造顺从的提线木偶,而是培育具有生命力的白杨,在风雨中舒展自己的枝桠,当我们以陪伴代替控制,用理解消融对抗,终将在某个不经意的清晨,看见破茧成蝶的惊喜。

(全文共计1523字)