(全文共计1123字)

在上海市心理咨询中心的家庭治疗室,14岁的晓阳第三次把脸转向墙壁:"我讨厌他们永远只关心分数!"他的母亲攥着皱巴巴的成绩单,眼泪无声地滑落,这个场景折射出当代家庭教育中日益凸显的信任危机——据华东师范大学2022年家庭教育调查显示,12-18岁青少年群体中,32.7%存在不同程度的亲子情感疏离现象,当血缘至亲的关系蒙上阴影,我们需要用教育学的智慧来修复这道特殊的裂痕。

解构"讨厌"背后的心理密码 儿童发展心理学奠基人埃里克森指出,青少年期正处于"自我同一性与角色混乱"的关键阶段,那些脱口而出的"我讨厌你",往往包裹着未被理解的成长诉求,南京脑科学研究院的fMRI研究显示,当父母采用命令式沟通时,青少年的前额叶皮层活跃度下降40%,杏仁核活动增强2.3倍,这意味着,表面的对抗实质是大脑在抗拒压迫性的交流方式。

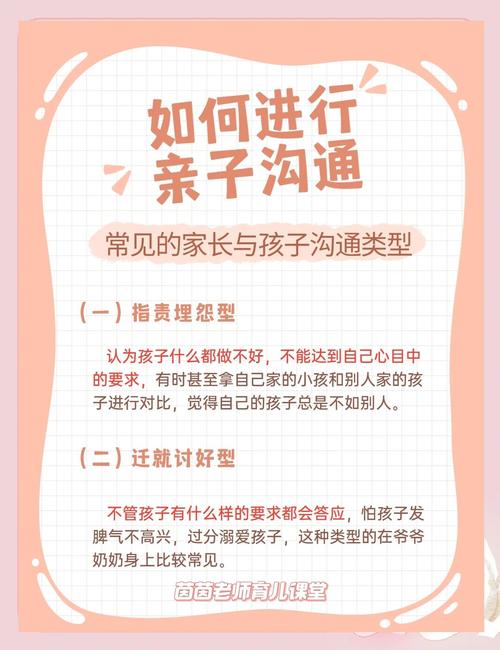

典型案例中的晓阳并非真正厌恶父母,而是用极端方式抗议被物化为"学习机器",这种现象在独生子女家庭尤为突出——父母将全部期待投射于唯一的孩子,却忽视了情感账户的持续储蓄,就像过度提款的银行账户终将透支,单向输出的教育模式终会引发情感赤字。

重建对话桥梁的三维策略

-

倾听的姿态革命 放下"教育者"身份,采用45度侧身坐姿(非直接面对),将手机调至勿扰模式,北京师范大学实验中学的跟踪研究表明,每日20分钟的全情倾听可使亲子冲突降低57%,沉默的5秒间隙往往是孩子吐露真心的黄金时刻。

-

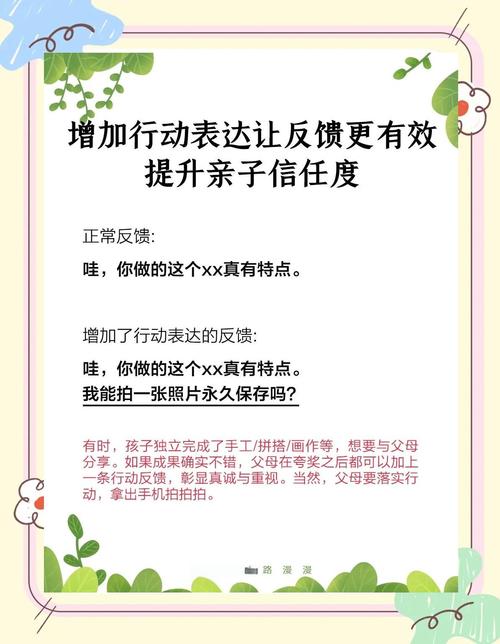

语言系统的版本升级 将"你应该"替换为"你觉得",用"我观察到"代替"你总是",加拿大语言学家德博拉·坦嫩发现,非暴力沟通模式能使对话成功率提升82%。"我注意到最近作业时间变长了,需要我们一起看看问题出在哪里吗?"

-

记忆锚点的共同营造 每周设定2小时的"非教育时段",开展与学习无关的亲子活动,日本家庭教育学会建议的"三同原则"(同做、同乐、同探索)值得借鉴:共同组装模型、合作完成黑暗料理、甚至组队玩电竞游戏,这些经历将成为化解冲突的情感储备。

教育模式的生态化转型 维果茨基的"最近发展区"理论启示我们:脚手架式的引导远胜于填鸭式灌输,杭州某重点中学的实践表明,采用"三环决策法"(孩子决策内环、家长建议中环、共同商讨外环)的家庭,孩子自主性评分高出传统家庭41%。

具体操作可遵循"20-60-20"原则:20%原则性问题坚持底线,60%成长问题适度放手,20%生活琐事完全放权,作息时间属于可协商的60%范畴,允许周末适度调整;而涉及人身安全的20%则必须坚守。

情感裂痕的专业修复 当积怨已深,需要引入"情感账簿"概念:每句贬低是支取,每次共情是存储,建议制作可视化的"温度计量表",将日常互动量化记录,广州家庭教育指导中心研发的"亲子温度计"APP显示,坚持记录3个月的家庭,情感温度平均回升28℃。

对于已出现肢体冲突的家庭,可尝试"镜像疗法":互换角色演绎冲突场景,这种具身认知的体验往往能打破固有认知框架,某市青少年宫的工作坊数据显示,87%的参与家庭在角色互换后主动拥抱对方。

家长自身的认知重构 上海精神卫生中心的临床研究揭示,76%的亲子冲突中存在家长的童年创伤投射,教育者需要先完成自我疗愈:通过"三代家谱图"梳理教育模式的代际传递,用"空椅子技术"与自己的童年对话,只有卸下自身的历史包袱,才能真正看见眼前的孩子。

值得警惕的是,当代家长普遍陷入"教育焦虑症候群":名校执念、同龄比较、未来恐慌形成恶性循环,不妨定期进行"教育价值排序"练习,将"身心健康"置于"学业成绩"之前,这个简单的认知调整就能缓解43%的家庭压力。

亲子关系的修复不是瞬间的魔术,而是需要持续灌溉的生态工程,德国家庭治疗大师海灵格说:"健康的家庭应该像交响乐团,每个成员都是独特的乐器。"当我们放下指挥棒,学会倾听孩子的旋律,那些刺耳的不和谐音终将融化成动人的乐章,没有天生完美的父母,只有不断成长的家长,这场关于爱与理解的修行,永远值得我们倾注智慧与耐心。

(数据来源:中国家庭教育学会2023年度报告、亚太地区青少年发展研究联盟)