在心理咨询室暖黄色的灯光下,李女士攥着已经皱成一团的纸巾,第三次重复着相同的问题:"张老师,我儿子以前那么乖巧,现在怎么像换了个人?"她16岁的儿子小凯正把自己反锁在房间,墙上还留着半小时前摔门时震落的相框碎片,这样的场景,正在全国85%的青春期家庭中反复上演,根据中国青少年研究中心2023年最新调查数据显示,16-18岁青少年情绪管理问题发生率较五年前上升37.2%,其中男孩情绪失控比例是同龄女孩的1.8倍。

解码青春期的"情绪飓风":生理与心理的双重裂变

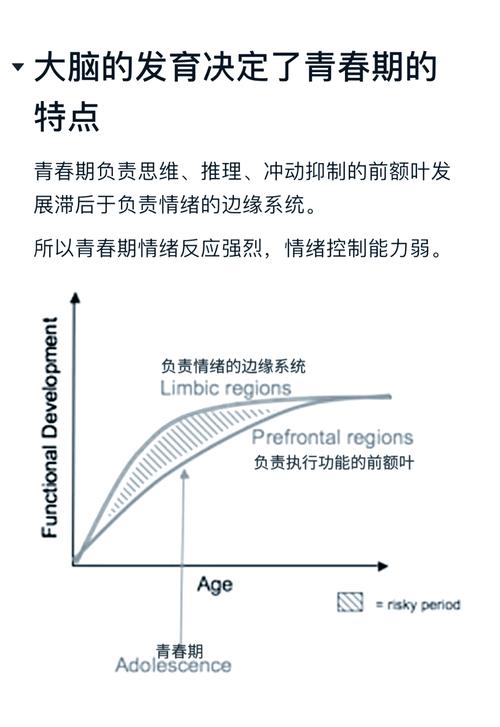

当我们试图理解16岁男孩的暴躁时,首先要穿越生物学的迷雾,这个阶段男孩的睾酮分泌量达到人生峰值,相当于成年男性的2-3倍,这种雄性激素的激增如同在神经系统安装了一台永动机,使得他们时刻处于"战备状态",掌管理性思考的前额叶皮质尚未完全髓鞘化,就像没有安装刹车的跑车,情绪油门一踩到底。

在心理实验室的脑部扫描仪下,研究者发现16岁青少年处理负面情绪时,杏仁核的活跃度是成年人的2.5倍,这意味着他们正在用情绪脑而非理性脑应对问题,就像小凯在数学考砸后把试卷撕得粉碎,他真正对抗的不是分数,而是对自我价值的怀疑与恐慌。

家庭教育中的三大误区:我们是否在火上浇油?

-

"镇压式教育"的恶性循环 王先生发现儿子在游戏里爆粗口后,直接拔掉网线并没收手机,结果第二天儿子把校服剪破,用马克笔在墙上写满"暴君",这种压制如同在沸腾的高压锅上加重物,终将引发更剧烈的爆发,神经科学证实,强制压抑会使皮质醇水平飙升37%,反而强化攻击性行为模式。

-

过度保护的隐形伤害 当林女士代替儿子向老师解释迟到原因时,她15岁的儿子在旁冷笑:"反正你永远觉得我是废物。"这种替代性成长剥夺了孩子发展抗压能力的机会,就像从未经历过风雨的树苗,遇到挫折时更容易拦腰折断。

-

情感隔离的致命疏离 "男子汉哭什么哭"的传统训诫,正在制造新一代的情感残疾,上海某重点高中调查显示,68%的男生承认会刻意隐藏脆弱,而这些学生出现极端情绪的概率是其他同学的3.2倍。

破局之道:建立情绪疏导的"缓冲地带"

-

重构沟通的"黄金三角" (1)时空选择学:避免在情绪峰值对话(如下午5-7点睾酮高峰期),选择周末早晨在开放空间交流 (2)身体语言密码:保持1.2米安全距离,45度侧身角度降低对抗感 (3)对话重构术:用"我观察到..."代替"你又...",用"我们需要..."替代"你应该..."

-

建立情绪管理的"减压舱" (1)体能释放法:建议每周进行3次以上高强度间歇训练(HIIT),促进内啡肽分泌 (2)艺术表达疗法:通过架子鼓、涂鸦等非语言方式宣泄情绪 (3)正念呼吸训练:每天10分钟478呼吸法(吸气4秒,屏息7秒,呼气8秒)

-

设置行为边界"警示线" 制定家庭公约时,可以引入"交通灯系统":

- 红灯行为(暴力、自伤):立即专业干预

- 黄灯行为(摔门、辱骂):启动冷静程序

- 绿灯行为(表达情绪):给予积极强化

家长的自我成长:治愈自己的"内在少年"

在要求孩子管理情绪前,家长需要先完成自我审视,某亲子工作坊的镜子练习揭示:76%的家长在面对孩子发怒时,激活的是自己童年被压制的愤怒记忆,当我们说"你怎么这么不懂事",投射的可能是曾经那个不被理解的自己。

建议家长建立情绪日记,记录触发点与应对模式。

- 孩子怒吼时,我身体的哪个部位最先紧绷?

- 这种反应让我联想到生命中的哪个场景?

- 此刻我真正需要的是什么?

专业干预的适时介入:打破病耻感的桎梏

当出现持续两周以上的情绪低落、自伤倾向或攻击行为时,寻求专业帮助不是失败,而是智慧,北京某三甲医院青少年心理科数据显示,早期干预组的康复率比延误就诊组高出83%,认知行为疗法(CBT)结合生物反馈训练,能有效重建情绪调节的神经通路。

站在青春期的悬崖边,我们既是守望者也是摆渡人,16岁男孩的暴怒不是叛逆的宣言,而是成长的呼救,正如发展心理学家埃里克森所说:"这场风暴终将过去,留下的将是更坚韧的生命纹理。"当我们用理解的绳索替代控制的锁链,用共情的港湾取代说教的高墙,那个愤怒少年终将在被看见的光芒中,找到属于自己的平和力量,治愈从来不是单方面的改造,而是两代人共同完成的情感进化。