从"懒散"标签到深层解读:教育者的第一课

当老师用"懒散"二字描述孩子时,很多家长的第一反应往往是焦虑甚至愤怒,这种情绪化的评判标签,不仅容易让孩子产生逆反心理,更可能掩盖问题的本质,作为教育工作者和家庭教育研究者,我见过太多被"懒散"标签耽误的案例:有因未被发现的学习障碍而自我放弃的孩子,有因课堂内容低于认知水平而故意拖延的天才儿童,也有因家庭变故导致注意力涣散的敏感少年。

美国教育心理学家卡罗尔·德韦克的研究表明,当成人频繁使用负面标签评价儿童时,会直接影响其"成长型思维"的形成,家长首先要做的,是摘下这个标签,将注意力转向具体的行为观察,建议制作《学习行为观察表》,连续两周记录孩子每天的学习状态:专注时长、作业完成质量、主动提问次数等,某位初中生的案例显示,当家长将"数学课总走神"细化为"遇到应用题时注意力下降明显"后,才发现孩子存在阅读理解障碍。

家庭生态系统重构:从环境到关系的全面升级

现代教育研究证明,儿童的学习状态是家庭生态系统的综合映射,清华大学教育研究院2022年的调研数据显示,在课业表现欠佳的学生中,68%的家庭存在作息紊乱、45%的家长自身存在手机依赖,建议从三个维度重构家庭环境:

-

物理空间设计:设立专用学习区,遵循"最小干扰原则",北京某重点小学的实验表明,移除学习区域内的电子产品、装饰物后,学生的作业效率平均提升37%,可采用"三区联动法"——学习区保持绝对专注,休息区允许自由活动,展示区陈列阶段性成果。

-

时间管理革命:引入"番茄工作法"改良版,将25分钟专注时间缩短为15分钟(适应儿童注意力特点),间隔5分钟体能活动,某培训机构跟踪数据显示,持续使用该方法的学生,三个月后专注时长平均增加82%。

-

情感支持系统:建立"家庭能量补给站",每天设置20分钟专属亲子时间,通过非批判性对话了解孩子真实感受,上海家庭教育指导中心案例显示,当家长停止追问作业进度,转而讨论"今天最有成就感的事"时,孩子的主动性提升显著。

校家协同新范式:超越告状式的沟通艺术

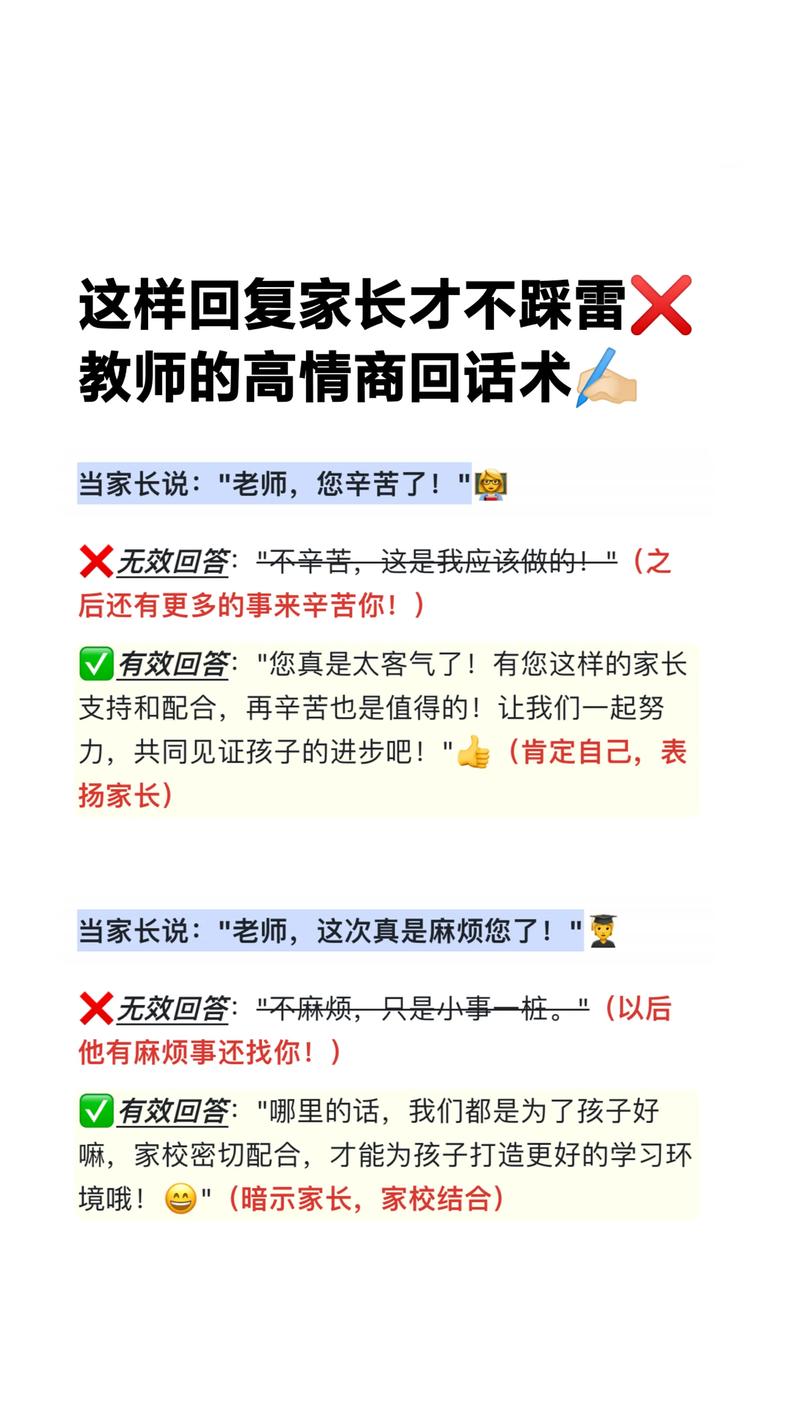

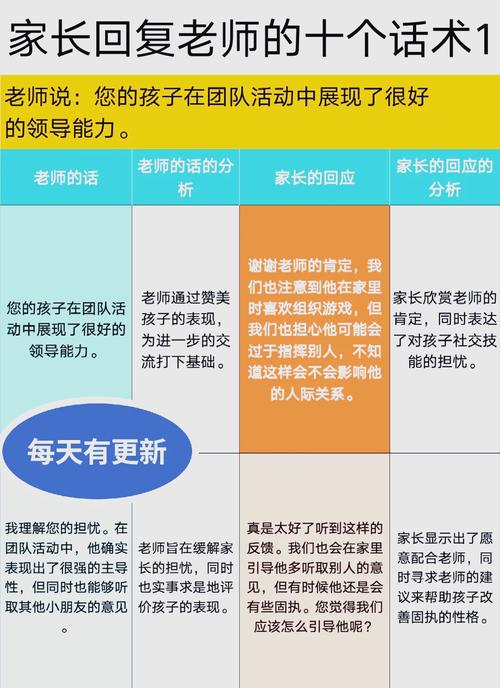

收到老师的负面反馈时,家长需要掌握"三阶沟通法":

第一阶段:情绪缓冲

- 使用"信息确认法":"感谢您告诉我这些情况,请问具体是哪些表现让您有这样的感受?"

- 避免立即承诺改正,而是表达共同探讨的意愿

第二阶段:深度诊断

- 与老师共同填写《行为分析矩阵》,区分"态度问题"与"能力短板"

- 邀请科任老师提供课堂观察细节(如走神时的具体情境)

第三阶段:方案共建

- 制定个性化《校家协同计划》,

- 对听觉型学习者改用录音笔记法

- 为视觉型学生设计思维导图作业

- 给动觉型儿童安排课堂记录员角色

北京某国际学校的实践表明,采用这种结构化沟通后,家校矛盾发生率下降61%,学生行为改善周期缩短40%。

内驱力唤醒工程:从被动到主动的蜕变之路

真正的教育变革发生在孩子的内心世界,建议分三步实施内驱力培养计划:

-

认知重塑:通过"成就回溯法",帮助孩子建立能力自信,每周整理"进步档案",哪怕是"今天多记住了两个单词"都值得记录,神经科学研究显示,持续的正向反馈能使多巴胺分泌提升28%。

-

目标具象化:使用"梦想拼贴板"技术,将大目标分解为可视觉化的阶段性成果,如用乐高积木搭建"知识大厦",每完成一个单元就增加一层结构。

-

责任转移:实施"学习主权移交计划",逐步让孩子自主制定学习计划,家长角色从监督者转变为顾问,杭州某教育实验班的跟踪数据显示,获得计划制定权的学生,三个月后时间管理能力测试得分提高55%。

特殊情况的专业应对

当常规方法效果有限时,可能需要专业介入:

- 对疑似ADHD儿童:可尝试"感觉统合训练",某临床研究显示,持续3个月的触觉刺激训练,能改善42%儿童的注意力水平

- 对高敏感特质学生:采用"情绪刻度尺",帮助量化学习压力,配合呼吸调节训练

- 对抗拒型儿童:运用"非暴力沟通法",通过"观察-感受-需要-请求"四步法重建信任

教育是静待花开的艺术

每个被贴上"懒散"标签的孩子,都是尚未找到航向的船只,家长要做的是成为智慧的领航员,而非严厉的监工,当8岁的明明在三个月内从"全班最懒"变成"科学课代表",他的母亲感慨道:"原来不是孩子变懒了,而是我们一直用错误的方式扬帆。"这提醒我们:教育的真谛,在于用专业的方法解读行为,用智慧的爱唤醒潜能,用持久的耐心静候成长。