在校园心理咨询室微黄的灯光下,16岁的林同学第三次拨弄着校服衣角,她纠结于是否该向咨询师坦白那个藏在书包夹层里的秘密——那个总是出现在课间操队伍第三排的男生,以及他们偷偷互传的纸条,这个场景折射出当代教育工作者和家长共同面临的现实课题:在互联网时代加速成长的少女群体中,某些特质的女孩似乎更容易卷入早恋漩涡,这种情感萌动背后,交织着复杂的心理机制与社会文化因素。

情感补偿型人格的隐性需求 心理学研究显示,原生家庭情感支持系统薄弱的少女更容易产生早恋倾向,这类女孩往往具备敏锐的情感感知力,却长期处于"情感饥饿"状态,父母离异家庭中的小美,会在课间反复检查手机信息,她的焦虑源自父亲长达半年的失联;留守儿童小雨则把班主任的关心误解为特殊情感,这类少女会将青春期萌动的情感投射到异性关注上,形成"情感代偿"的心理机制。

这类女孩通常表现出矛盾的行为特征:既渴望亲密关系又害怕被抛弃,既主动示好又反复试探,她们在交往中往往表现出超越年龄的情感需求,将早恋关系视为救命稻草,教育工作者需要辨别这类"假性早恋",通过建立替代性情感支持系统,帮助学生重构健康的情感认知。

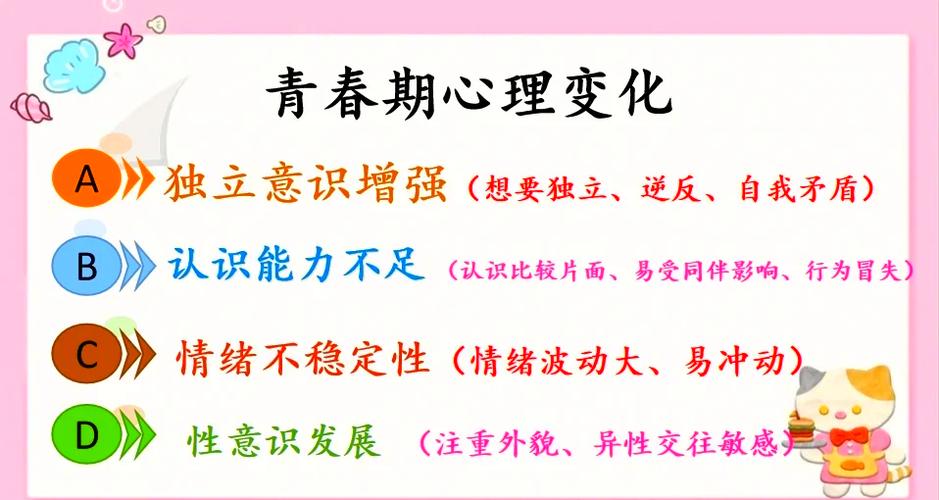

早熟型人格的认知偏差 生理发育提前与心理成熟滞后的矛盾,在当代少女群体中尤为突出,身高168cm的初二学生小婷,已经需要面对成年男性的搭讪,但她的风险判断能力仍停留在13岁水平,这类外形出众的早熟少女,往往误将他人的生理关注等同于情感认同,陷入"被关注即被爱"的认知误区。

社交媒体加剧了这种认知偏差,美颜滤镜下的虚拟形象与现实身份的割裂,使少女们对情感关系产生不切实际的期待,某重点中学的调查显示,经常使用社交软件的女生早恋发生率比普通学生高出43%,这类案例提醒我们,需要帮助少女建立正确的自我认知体系,区分虚拟社交与现实交往的边界。

成就焦虑型人格的逃避机制 在精英教育压力下,部分优秀少女会不自觉地用早恋作为压力宣泄口,实验班学生晓雯的成绩波动曲线,与她和学长关系的亲密程度呈现显著相关性,这类高敏感型人格的少女,往往将情感关系建构为逃避现实的精神乌托邦。

这种逃避机制具有双重危险性:既可能因情感波动影响学业发展,又容易形成畸形的依赖型人格,教育干预需要双管齐下,既要缓解学生的成就焦虑,又要培养其情绪调节能力,北京某重点中学推行的"压力管理工作坊",使参与学生的早恋率下降27%,印证了系统性心理辅导的有效性。

群体认同型人格的社交困境 青少年期特有的群体归属需求,使部分少女将早恋视为社交资本,小团体中的"恋爱资格认证",操场上的起哄声,都在无形中建构着扭曲的价值观,这类女孩通常具有强烈的从众心理,她们的早恋行为本质上是寻求群体认同的社交表演。

这种现象折射出同伴教育的缺失,当某女生因拒绝早恋被贴上"书呆子"标签时,反映的是青少年亚文化中的价值错位,建立健康的同伴评价体系,培养独立思考能力,是破解这种社交困境的关键,上海某中学推行的"同伴领导力计划",成功将班级早恋现象转化为关于情感价值的深度讨论。

多维干预体系的构建路径 面对少女早恋现象,简单粗暴的禁止往往适得其反,某地教育局的跟踪调查显示,经历过强制分手的少女,三年内抑郁倾向发生率高达38%,有效的干预应该是由家庭、学校、专业机构构建的三维支持网络。

家长需要完成从"监管者"到"倾听者"的角色转换,学校应该建立分级预警机制,而专业心理咨询师的介入时机和方式更需要精准把控,杭州某中学创设的"成长导师制",通过定期心理评估和个性化辅导方案,使情感困惑学生的求助意愿提升65%。

在心理咨询室的故事结尾,林同学最终选择把纸条交给咨询师,这个决定的背后,是三个月来教师家访带来的家庭关系改善,是同辈支持小组营造的安全氛围,是心理健康课程传授的自我认知工具,当我们以更理性和包容的视角看待少女早恋现象,就会发现在那些看似叛逆的情感萌动下,跳动着渴望被理解、被接纳的成长脉搏,教育的真谛,在于为这份悸动找到健康的出口,让每朵青春之花都能在适宜的季节绽放。