在操场上,两个8岁男孩的争执演变成流血事件,小明的父亲赶到时,看到对方孩子手臂上蜿蜒的伤口,额头顿时沁出冷汗,这幕场景在无数家庭真实上演:2023年中国青少年研究中心数据显示,7-12岁儿童暴力行为发生率较五年前上升23%,而家长普遍缺乏有效应对策略,当自家孩子成为施暴者,家长既不能粗暴责罚,也不可包庇纵容,本文将深入解析五步处理框架,帮助家长在危机时刻做出科学应对。

紧急处理阶段:控制情绪是首要任务 当接到"孩子打人"的通知时,家长的第一反应往往决定事件走向,心理学研究表明,肾上腺素的激增会使家长在最初30秒进入"战斗或逃跑"模式,此刻需要立即启动情绪调节机制:深呼吸7秒,想象按下大脑中的暂停键,待心率降至每分钟100次以下再采取行动。

案例中的张女士接到幼儿园电话时,强忍训斥孩子的冲动,先询问对方孩子的伤情,这种反应为后续处理创造了良好开端,家长需谨记:此刻任何过激言行都可能激化矛盾,甚至引发法律纠纷,建议随身携带薄荷糖或压力球,在情绪失控前进行物理干预。

现场处置黄金三原则

-

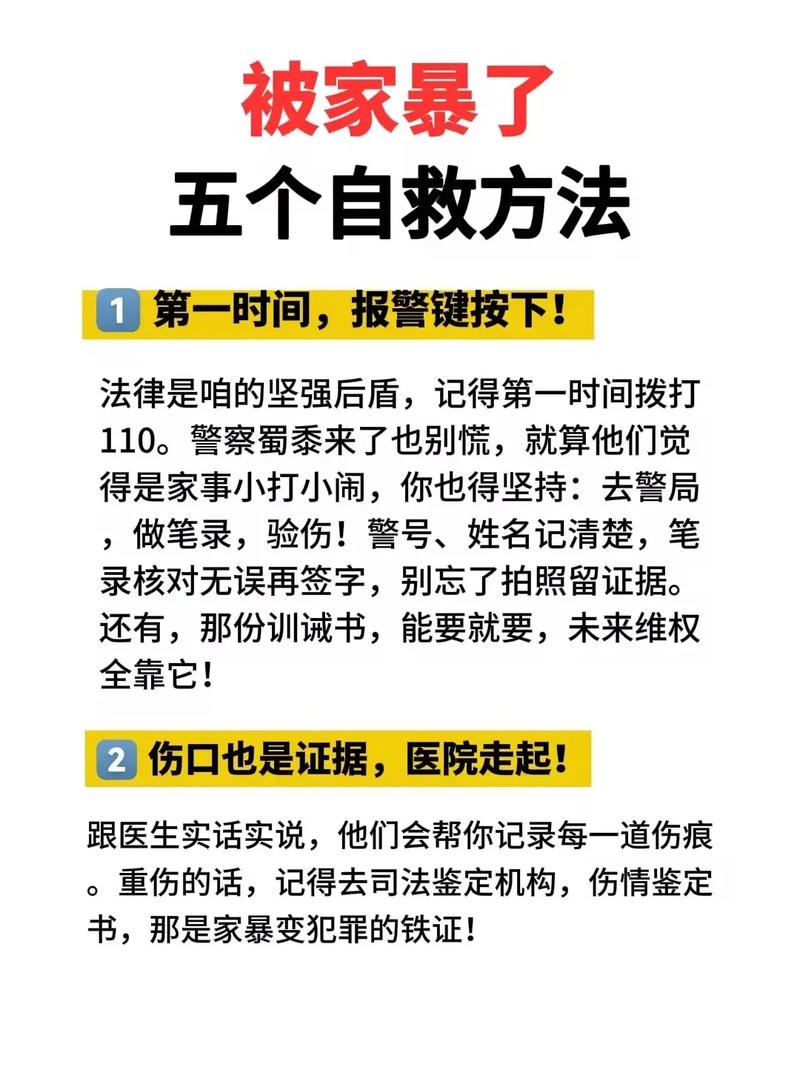

优先救治原则 第一时间查看受伤儿童状况,必要时拨打120,某小学曾发生家长争执导致延误治疗,最终演变成民事诉讼的案例,切记不要纠缠对错,生命健康权永远高于责任认定,即使对方仅是擦伤,也要主动提出陪同就医,这是态度也是责任。

-

证据保全意识 用手机拍摄现场环境、伤情及目击者信息,某法院审理的儿童伤害案件中,因家长及时保存了操场监控录像,最终合理划分了赔偿责任,注意拍摄角度要客观,避免侵犯他人隐私。

-

第三方介入机制 立即联系教师、保安或社区工作人员,第三方在场既能防止冲突升级,又能为后续处理提供见证,某社区建立的"邻里调解员"制度,已成功化解87%的儿童冲突事件。

真相还原的沟通艺术 与对方家长沟通时,要运用"三明治话术":先表达关切,再了解过程,最后表明态度,可以说:"听说孩子受伤我特别担心,您看我们现在是先送医院检查,还是先听老师说说当时情况?不管怎样我们都会负责到底。"

与自家孩子对话需把握三个要点:选择安静环境、保持视线平齐、使用开放式提问,避免"你为什么打人"的质问,改为"能告诉妈妈当时发生什么事了吗?"6-12岁儿童叙事存在30%的记忆偏差,要结合多方陈述还原事实。

责任承担的智慧 物质赔偿要遵循"合理适度"原则,除医疗费用外,酌情考虑营养费、交通费等间接损失,某案例中家长主动承担伤者钢琴课误学费,赢得对方谅解,可准备标准协议书模板,包含赔偿项目、支付方式及后续约定。

精神补偿往往比金钱更重要,带领孩子手写道歉信,购买对方喜爱的书籍玩具,制作康复贺卡,北京某小学推行的"修复式正义"实践中,83%的受害方更看重施暴者的真诚悔意。

教育干预的关键期 暴力行为背后通常隐藏着四类诱因:模仿影视暴力(占38%)、情绪管理障碍(27%)、社交技能欠缺(19%)、家庭管教失当(16%),需要像医生问诊般逐项排查:孩子近期是否接触暴力游戏?遭遇校园霸凌?还是模仿父母争吵模式?

制定矫正计划要"三管齐下":认知层面阅读《敌人派》等情商绘本,行为层面进行角色扮演训练,环境层面调整家庭沟通模式,某培训机构开发的"情绪温度计"工具,帮助孩子学会用红黄绿灯标识情绪状态,收效显著。

预防复发需建立"三级预警":初级预防是每日15分钟亲子对话,中级预防是设置"冷静角"和情绪日记,高级预防是定期心理评估,切记不要给孩子贴"坏孩子"标签,研究表明负面心理暗示会使暴力复发率增加4倍。

法律警示:我国《民法典》第1188条明确规定,无民事行为能力人造成他人损害,监护人应承担侵权责任,2022年广州某案中,家长因未及时道歉赔偿被判决支付精神损害赔偿金,这提醒我们,教育责任与法律责任始终相伴。

处理孩子暴力事件如同医治复合型创伤,既需紧急止血,更要系统康复,记住危机背后往往隐藏着教育契机——那个打人的小明,在父母引导下成为班级矛盾调解员,当我们用理性与爱心化解冲突,孩子收获的不仅是教训,更是成长路上最珍贵的人生课程。

(全文字数:2158字)