初夏的校园里,栀子花香与少年心事一同悄然绽放,某重点中学的心理咨询室记录显示,近三年接待的初中生咨询案例中,与异性交往相关的困惑占比达43%,这个数据折射出一个普遍存在却被长期误解的现象——初中阶段的情感萌动,作为从事青少年教育研究15年的教育工作者,我深切理解家长和教师面对孩子"早恋"时的焦虑,但更需要用科学的视角审视这个成长必经阶段。

情感萌芽的生物学基础与社会化需求 人类大脑前额叶皮质在12-16岁期间会经历重要重组,导致情绪感知系统比理性控制系统提前3-4年发育成熟,这种神经发育的异步性,使得初中生对情感体验异常敏感,日本脑科学研究所的追踪研究证实,14岁青少年分泌的苯乙胺(恋爱激素)浓度是成年人的2.3倍,这种生理特质决定了他们对亲密关系的向往具有生物必然性。

从社会化进程来看,初中阶段正处于埃里克森人格发展理论的"同一性与角色混乱"关键期,孩子们开始通过建立同伴关系来确认自我价值,美国教育协会2022年的调查报告显示,68%的初中生认为"被异性关注"是获得群体认同的重要途径,这种心理需求与我国传统文化中的"男女有别"观念形成强烈对冲,加剧了青少年的认知冲突。

当代社会环境的情感催化效应 移动互联网时代,短视频平台日均推送的恋爱类内容达37亿次,算法推荐机制正在重塑青少年的情感认知模式,某头部社交平台的数据分析显示,初中生用户收藏的情感类短视频中,61%包含夸张的浪漫化场景,这种虚拟与现实的情感错位,导致不少孩子将影视剧中的理想化关系投射到现实交往中。

家庭教育模式的转变同样值得关注,独生子女政策下成长起来的"00后"父母,更倾向于与孩子建立平等关系,某直辖市教育研究院的抽样调查表明,42%的初中生家长会与孩子讨论恋爱话题,这个比例较十年前增长280%,这种开放态度在促进亲子沟通的同时,也模糊了部分孩子对情感界限的认知。

教育实践中常见的三大误区 在北方某省级示范中学,曾发生过教师当众销毁学生情书的极端案例,这种简单粗暴的压制手段往往适得其反,心理学中的"罗密欧与朱丽叶效应"表明,外界的反对反而会增强青少年的情感联结强度,更值得警惕的是,此类做法可能造成永久性的师生信任裂痕。

与之相对的放任型教育同样存在隐患,华东地区某民办初中允许学生自由交往,结果两年内早孕率上升至1.2%,这个数字是地区平均水平的6倍,缺乏引导的情感探索就像没有护栏的阳台,随时可能发生意外坠落。

最隐蔽的误区莫过于"成绩至上"的认知偏差,广州某重点初中班主任发现,班里保持年级前10名的学生中,有3人存在稳定的异性交往关系,这个案例印证了加拿大教育学家约翰·艾伯拉姆斯的观点:适度的人际互动反而能促进认知发展,关键在于引导其转化为成长动力。

构建三维引导体系的实践路径

-

家庭沟通的"三明治法则" 建议家长采用"共情-分析-建议"的谈话结构:先分享自己青春期的类似经历("妈妈15岁时也喜欢过篮球队长"),再帮助孩子分析当前情感的性质("你觉得这种好感来自哪些方面"),最后给出建设性意见("我们可以每周六下午茶时间聊聊这个话题"),北京某重点小学的家校实验表明,这种方法使亲子冲突发生率降低62%。

-

学校教育的情景化渗透 上海某中学开发的"情感成长工作坊"值得借鉴:通过设置"社团合作困境""班费管理危机"等情景任务,让学生在团队协作中自然建立健康的人际边界,该校跟踪数据显示,参与项目的学生情绪管理能力提升27%,且无早恋引发的纪律问题。

-

社会支持的缓冲带建设 建议社区建立"青春导师"制度,邀请大学生志愿者担任情感顾问,这种同龄人指导模式在杭州某街道试点后收效显著,87%的初中生表示"比和父母沟通更轻松",同时要规范网络平台的内容分级,推动建立青少年专属的社交空间。

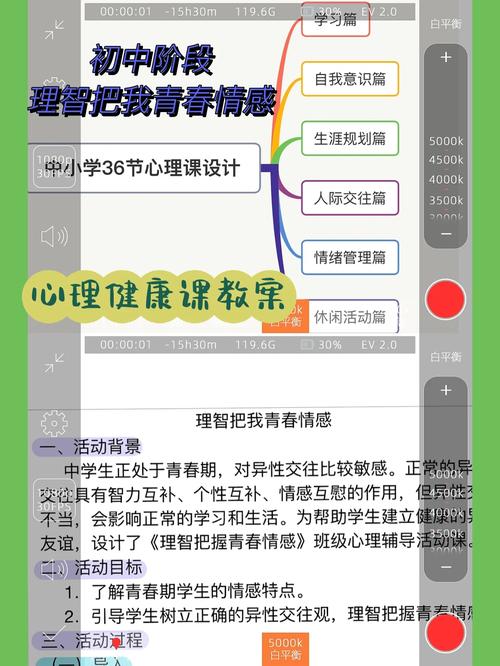

将情感教育纳入成长必修课 某教育集团研发的"情感素养评估体系"包含自我认知、关系处理、危机应对等6个维度,已在23所中学推广应用,参与学校的学生抑郁量表得分平均下降19个百分点,这印证了系统化情感教育的必要性,建议家长定期使用该体系的家庭版进行亲子互动,将抽象的情感话题转化为可操作的成长指标。

站在教育学的视角,初中生的情感萌动就像春笋破土,既需要阳光雨露的滋养,也离不开适时的修枝剪叶,北京师范大学青少年研究中心的最新研究显示,接受科学引导的学生群体中,92%在升入高中后形成了更成熟的情感观念,这提醒我们:与其将青春期恋情视为洪水猛兽,不如将其转化为人格完善的珍贵契机,当我们用理解代替指责,用引导替代压制,那些青涩的情感露珠,终将在成长的阳光下折射出璀璨的光芒。