从"问题行为"到"心理信号"的视角转换

某小学五年级班主任李老师发现,班上原本活泼的女生小雨连续两周出现撕作业本、躲避集体活动的行为,家长会上,母亲焦虑地诉说孩子在家频繁锁门、拒绝沟通,这个案例折射出当代家庭教育中普遍存在的困惑——当孩子突然出现异常行为,家长该如何透过表象理解孩子的真实需求?

儿童心理学家阿尔弗雷德·阿德勒指出:"所有行为都带有目的性,问题行为是儿童与环境互动的特殊语言。"2023年中国青少年心理健康调查报告显示,9-15岁儿童中出现持续性行为异常的比例已达17.3%,其中68%的案例存在未被及时识别的心理需求。

建立行为观察的三维坐标系

时间维度:绘制行为变化曲线

记录行为发生的具体时段,注意晨起、放学后、睡前等特殊时点的变化,案例中的小雨在数学课后频繁揉搓橡皮,这个细节帮助老师发现了她对几何单元的学习焦虑。

空间维度:识别环境触发因素

对比家庭、学校、公共场所的行为差异,8岁的浩浩在教室经常推搡同学,但在篮球场上能遵守规则,这种空间差异揭示了其行为背后的注意力寻求机制。

强度维度:量化行为表现程度

使用五级量表记录行为频率和激烈程度,例如将"摔门"细化为:1级轻关、3级中等力度、5级伴随物品损坏,这种量化观察能客观追踪干预效果。

构建心理疏导的对话阶梯

镜像反射技术

当孩子说"数学课真没意思"时,避免直接反驳,改用"听起来这节课让你觉得有些枯燥?"的句式,这种情感映射能建立信任基础。

隐喻故事法

针对7岁男孩攻击性行为,讲述《发怒的小火山》的定制故事,通过角色扮演让孩子理解情绪爆发对周围人的影响。

选择权赋能

面对青少年的对抗行为,提供有限选择:"你希望先完成数学作业还是英语作业?"这种方式在维护规则的同时给予自主空间。

设计行为矫正的体验式方案

情绪温度计

教孩子用颜色或数字标注当日情绪状态,10岁的阳阳通过绘制"愤怒火山"图表,逐步学会在情绪升温至橙色预警时主动寻求帮助。

正向行为存折

设立可视化的奖励机制,每积累10个"温和沟通"贴纸可兑换30分钟亲子游戏时间,某实验班级实施该方案后,冲突事件减少43%。

情景模拟剧场

通过角色互换游戏,让家长体验孩子被指责时的感受,有位父亲在扮演"被训斥的儿子"后,终于理解孩子逃避练琴的真实原因是对苛刻要求的恐惧。

构建支持系统的协同网络

北京市某重点小学的实践表明,当建立教师-家长-心理咨询师三方沟通机制后,学生行为问题的解决效率提升2.1倍,具体实施包括:

- 每月举办"教育会诊",多角度分析行为成因

- 建立家校共享的《成长观察笔记》

- 邀请心理咨询师开展团体沙盘游戏

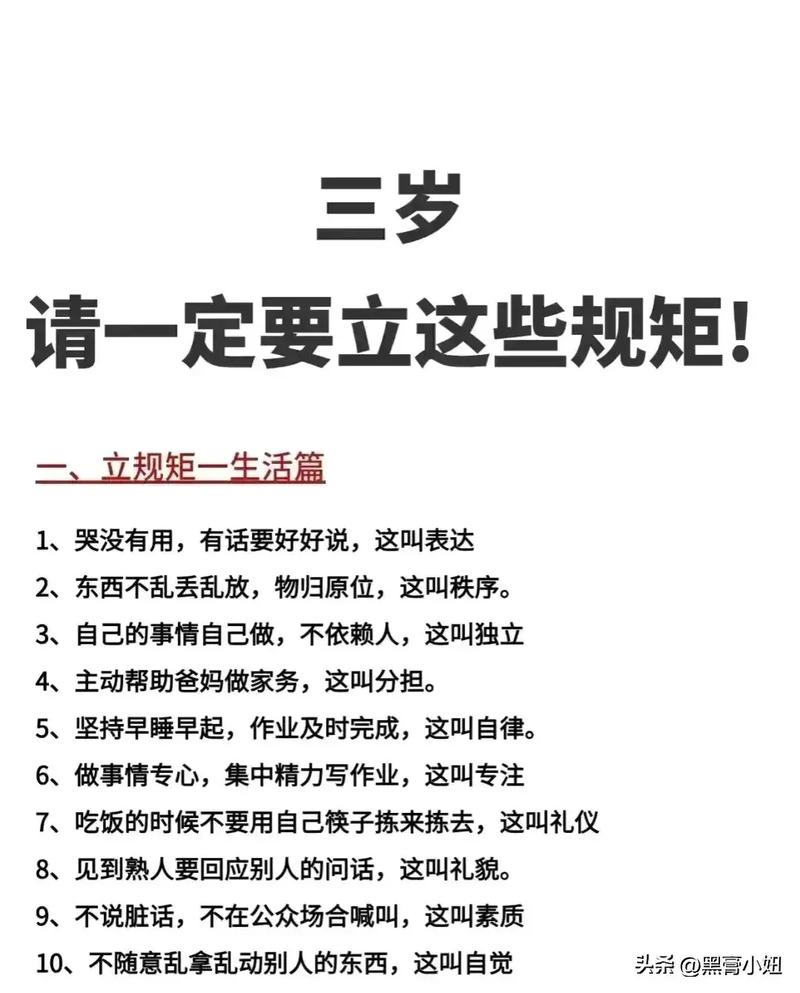

需要警惕的三个认知误区:

- 将行为矫正等同于纪律约束(忽视心理需求)

- 期待短期速效解决方案(忽视成长规律)

- 过度依赖专业机构(弱化家庭支持)

从干预到预防的体系升级

上海某区教育局推行的"心理免疫力"培养计划值得借鉴,通过每日15分钟"心灵SPA"(正念呼吸+情绪涂鸦)、每月主题心理剧展演、每学期家庭沟通工作坊,使辖区内儿童行为问题发生率下降38%。

当10岁的小雨在心理辅导三个月后,主动将自编的《情绪管理手册》送给班主任时,这个转变印证了发展心理学的重要观点:每个行为异常的孩子,都是尚未被破译的成长密码,家长需要成为敏锐的观察者、耐心的解码者和智慧的引导者,用理解之光照亮孩子的心灵迷宫。

这个过程中,最关键的并非消除所有问题行为,而是帮助孩子建立健康的情绪表达机制,培养心理弹性,正如儿童心理学家皮亚杰所说:"教育的真谛不是填充容器,而是点燃火焰。"当我们以这样的视角看待儿童行为异常,每个"问题"都将转化为成长的契机。