(全文约2200字)

窗外的雨滴敲打着玻璃,十岁的朵朵蜷缩在房间角落,手里攥着皱巴巴的数学试卷,妈妈发现时,女儿的校服前襟还留着未干的泪痕,这个场景折射出无数家庭都曾面临的困境——当孩子遭遇委屈,父母该如何架起理解的桥梁?作为从业二十余年的儿童心理教育专家,我发现现代家长普遍存在"情感盲区",要么过度保护,要么简单否定,反而错过了培养孩子情绪管理能力的黄金时机。

解读委屈背后的心理密码(约450字)

儿童发展心理学研究表明,3-12岁是情绪认知发展的关键期,这个阶段的孩子,其委屈情绪往往呈现三种典型特征:

- 具象化认知:他们会将具体事件等同于整个世界(如"老师批评=所有人讨厌我")

- 时间感知偏差:当下的痛苦会被无限放大("我这辈子都不会开心了")

- 躯体化表达:87%的儿童会通过躯体症状表现情绪(头疼、腹痛等)

值得注意的是,不同年龄段的表现存在显著差异,学龄前儿童更多表现为肢体冲突或沉默寡言,而小学中高年级则可能出现"假装无所谓"的防御机制,去年接触的案例中,有个五年级男生连续三周故意弄丢作业本,深层原因竟是数学老师的当众批评。

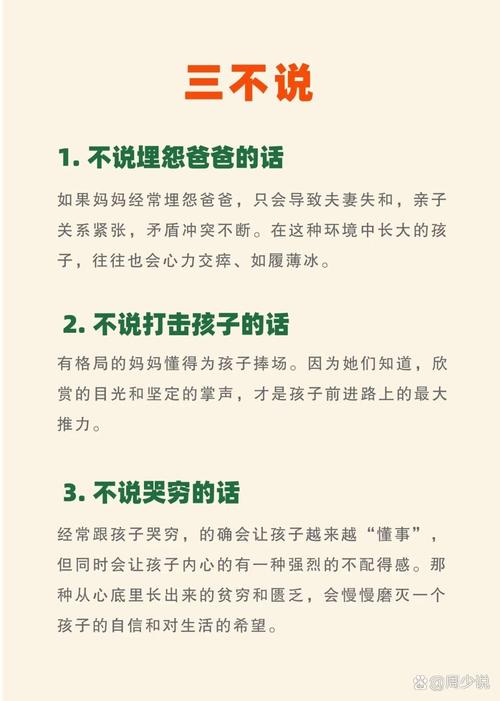

家长常见的三大应对误区(约500字)

在咨询室见证过太多善意却适得其反的应对方式,值得每位家长警惕:

即刻救援型 "妈妈现在就去找老师!"这类反应看似保护,实则剥夺了孩子处理冲突的机会,某重点小学的调查显示,这类家庭的孩子在初中阶段遭遇校园冷暴力时,求助意愿降低42%。

强行正能量型 "男孩子哭什么哭"的训斥,本质是对情感的否定,神经科学研究证实,长期压抑情绪会导致杏仁核敏感度增加,形成易焦虑体质。

过度分析型 追根究底的"十万个为什么",在孩子听来更像审讯而非关心,十岁的乐乐就曾在咨询中吐露:"每次妈妈问'到底发生了什么',我都觉得在写检讨书。"

建立情感联结的四维空间(约650字)

-

身体语言解码术 蹲下保持视线平齐,手掌轻抚后背的节奏与呼吸同步,这些非言语沟通能快速建立安全感,记得那个因舞蹈比赛失利崩溃的小女孩,当我模仿她的环抱姿势时,哭声渐渐转为抽泣。

-

情绪镜像反射法 "看起来你像是被热水烫到的小猫"比"我知道你难过"更具象,通过比喻将抽象情绪具象化,能帮助孩子精准识别感受,建议家长准备"情绪天气图",用晴雨图标示每日心情。

-

故事疗愈方程式 不要直接给建议,而是讲相似境遇的故事。"我小时候也遇到过..."这样的开头,能自然引发共鸣,有位父亲分享自己竞选班长失败的经历,让女儿眼睛发亮:"原来爸爸也不是超人。"

-

问题解决三步曲 (1)"如果用颜色形容现在的感受..."(情绪具象化) (2)"如果魔法师给你三个解决办法..."(激发主动性) (3)"我们试试哪个方案最有趣?"(将困难游戏化)

培养抗挫力的日常渗透(约600字)

智慧的父母懂得将危机转化为成长契机,建议家庭建立"情绪存折":每次成功处理情绪问题就存入"心理金币",积满20枚可实现小心愿,这既能强化积极行为,又教会孩子延迟满足。

餐桌上的"挫折故事会"是绝佳的情感教育场域,每周分享各自遇到的困扰,投票选出最佳应对方案,有位客户家庭坚持半年后,孩子主动提出"今天我来主持故事会"。

特别要提醒的是运动的神奇功效,规律性的肢体活动能促进血清素分泌,建议每天保证30分钟的中强度运动,临床案例显示,坚持跳绳三个月以上的儿童,情绪恢复速度提升37%。

尾声:

那个雨夜,朵朵妈妈没有追问分数,而是拿出自己小学时的"59分考卷",当女儿破涕为笑地发现妈妈也有窘迫往事时,冰封的心墙悄然融化,三个月后的家长会上,数学老师特别表扬了朵朵的进步,而只有母女俩知道,转折点就在那个被温柔接住的雨天。

教育不是雕刻完美玉器,而是守护幼苗经历风雨的自然生长,当孩子委屈时,我们不需要成为全知全能的解谜者,只需做那方永远温暖干燥的港湾,正如儿童心理学家维果茨基所说:"情感教育的最佳时机,往往藏在那些似乎失控的眼泪里。"