十月的午后,我坐在心理咨询室接待了第五位因女儿早恋问题焦虑的父亲,张先生攥着女儿书包里发现的粉色信笺,指尖因用力而发白:"她才初二,怎么就开始写情书了?"这相似的场景让我想起十二年前,当我发现大女儿抽屉里藏着的千纸鹤时,同样在深夜辗转反侧的自己,作为从事青少年教育研究二十年的教育工作者,同时作为三个女儿的父亲,我深刻理解这份焦虑背后深藏的爱与无措。

早恋现象的本质认知 根据中国青少年研究中心2022年的调研数据显示,14-16岁青少年中,62.3%承认有过朦胧的情感体验,其中女生的情感萌动期平均比男生提早1.2年,这种看似"早熟"的现象,实则是青春期正常的心理发育进程,就像春天必然萌发的嫩芽,少男少女在第二性征发育的同时,大脑前额叶皮层的情感区域会迎来爆发式生长,产生对亲密关系的探索欲望。

我的大女儿雨桐在高一那年,突然开始精心搭配发饰,有次整理书房时,我在她地理课本里发现夹着的电影票根,票根背面用彩笔写着"和L同学第三次观影",那一刻,我端着茶杯的手微微发抖,三十七岁的父亲第一次体会到"失去掌上明珠"的恐慌。

传统教育理念的认知误区 多数父亲面对女儿早恋时,容易陷入两种极端:要么如临大敌地安装定位软件、突击检查手机,要么放任自流美其名曰"自由成长",我接触过的案例中,有位父亲强行给女儿办理转学,导致孩子半年内暴瘦15斤;另一位父亲则对女儿频繁更换男友视而不见,最终酿成未成年怀孕的悲剧。

这些极端反应的根源,在于我们潜意识中将女儿视为需要永久保护的"私有财产",但正如儿童心理学家温尼科特所说:"足够好的父母不是完美保护者,而是适时退后的观察者。"去年指导的案例中,14岁女孩小敏因父亲偷看日记而离家出走,在临时避难所哭着说:"他永远把我当幼儿园小孩。"

智慧父亲的应对策略

-

建立情感缓冲区 当发现女儿开始注意仪表、频繁查看手机时,首先要克制质问的冲动,可以创设自然交流场景,比如周末登山时,以"我们单位同事女儿最近..."的第三方叙事打开话题,记得雨桐初中时,我常带她去咖啡馆写作业,某次她主动聊起:"我们班有个女生被表白了...",这正是建立信任的关键时刻。

-

重构情感认知体系 不要简单定义"早恋",而要帮助孩子建立情感分级认知,我将青少年情感发展分为四个阶段:好感期(12-14岁)、朦胧期(14-16岁)、探索期(16-18岁)、成熟期(18岁以上),每个阶段匹配不同的引导重点,比如对初二女儿侧重讲解"喜欢与责任的关系",用《简爱》中"我们的精神是平等的"进行讨论。

-

设立安全边界 与女儿共同制定"情感公约"比单方面禁止更有效,我和雨桐的约定包括:晚上九点前回家、集体活动优先于单独约会、保持学业成绩波动不超过5%等,关键要让孩子参与规则制定,去年指导的案例中,父亲与女儿用思维导图分析早恋风险,最终孩子自主提出"不在密闭空间独处"的条款。

父亲的特殊使命 在女儿的情感教育中,父亲承担着无可替代的角色,我们是女儿接触的第一个异性形象,我们的相处模式将直接影响其未来择偶标准,定期与女儿进行"咖啡时光",分享自己年轻时的情感经历(适当加工),能有效消除代际隔阂,有位来访父亲通过分享大学时期暗恋失败的故事,意外获得女儿主动坦白:"其实我和那个男生已经说清楚了..."

典型案例分析 2019年跟踪辅导的案例极具代表性:初二女孩小雯成绩突然下滑,母亲在洗衣机发现男生外套,父亲王先生没有立即责骂,而是带女儿重游她儿时最爱的动物园,在火烈鸟馆前,他指着相互梳理羽毛的鸟群说:"记得你养的小鹦鹉吗?它们长大后都需要自己的天空。"三个月后,小雯在作文中写道:"爸爸教会我,真正的喜欢是让彼此成为更好的人。"

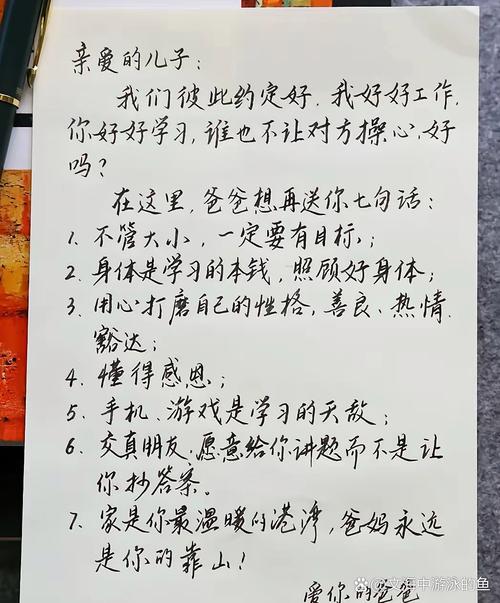

长效沟通机制建设 建议建立"情感周记"互动模式:准备两个笔记本,父亲和女儿轮流记录对情感、成长的思考,有位父亲在周记里写道:"今天看到你安慰考试失利的同学,爸爸很欣慰,这让我想起..."女儿回复:"原来爸爸也会吃醋呀~"这种平等对话远比训诫更有效。

教育者的自我修养 面对女儿的情感萌动,父亲需要完成三重认知升级:从保护者到引导者的角色转换,从结果管控到过程陪伴的模式转变,从权威输出到共同成长的思维蜕变,记得雨桐高中毕业晚会上,当我看见她落落大方地与男生跳华尔兹时,突然理解教育家苏霍姆林斯基的话:"真正的教育是让灵魂站立,而非跪着服从。"

每个情窦初开的少女,都是正在破茧的蝴蝶,作为父亲,我们不必惊慌地剪开茧壳,也不能任其暴露在风雨中,最珍贵的教育智慧,在于为女儿筑起透光的纱帐,让她在安全的环境中,自己挣破束缚,最终振翅飞向属于她的晴空,当某天女儿带着恋人回家,能坦然地说:"爸爸教会我如何选择幸福",那便是父亲最骄傲的时刻。

(全文约1720字)