理解叛逆期的认知突围

在基础教育一线工作十五年间,我接触过大量被贴上"叛逆少女"标签的案例,家长常带着困惑寻求帮助:"为什么曾经乖巧的女儿突然浑身带刺?"教师团队也常为此苦恼:"明明是为她好,为什么总被当成敌人?"这些疑问背后,折射出成人世界对青春期的根本误解——将自我意识觉醒等同于需要纠正的偏差行为。

发展心理学奠基人埃里克森将12-18岁定义为"自我同一性确立期",这个阶段的心理冲突强度远超其他时期,最新脑科学研究显示,青少年前额叶皮质的髓鞘化进程直到25岁才完成,这直接导致情绪控制能力与认知判断能力的不平衡,当家长反复质问"为什么这么不懂事"时,其实是在否定生命发展的客观规律。

北京师范大学2022年发布的《青少年心理健康白皮书》显示,14-16岁女生出现情绪障碍的比例高达37.6%,其中62%的个案存在亲子沟通断裂,这些数据提醒我们:所谓叛逆期,实质是青少年在心理断乳期遭遇成长困境的呼救信号。

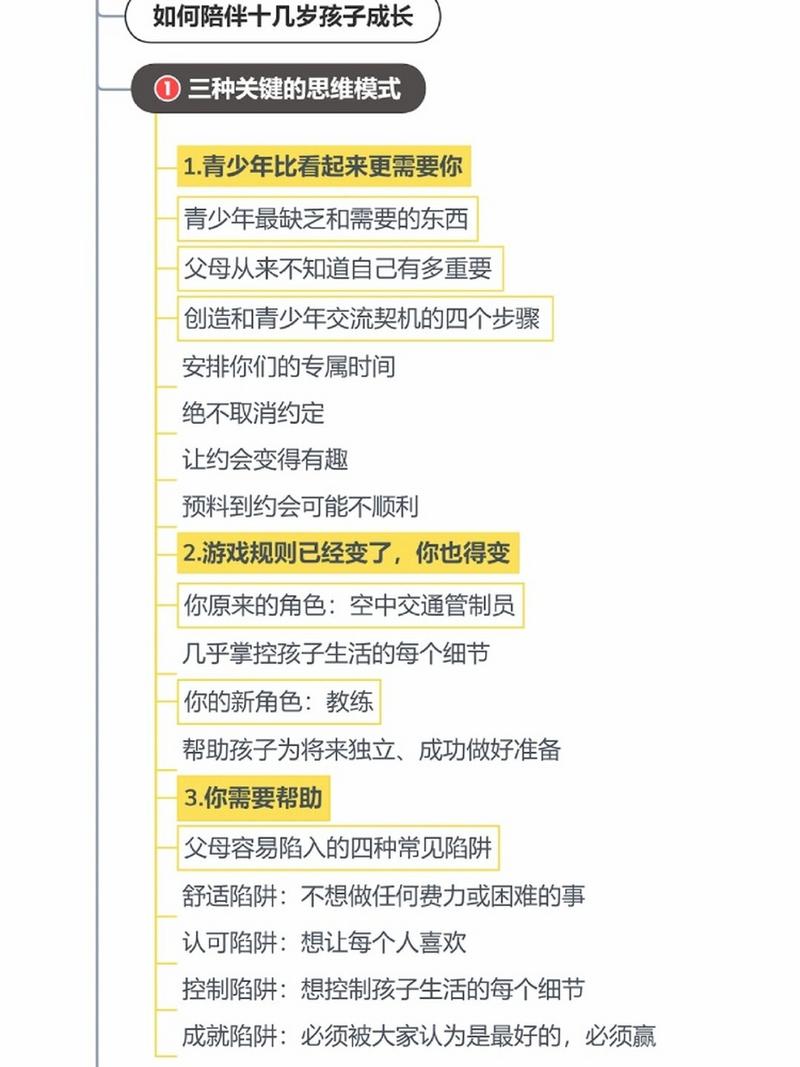

打破沟通壁垒的三维策略

-

倾听模式的革命性转变 在成都某重点中学的跟踪研究中,我们发现家长平均每3分钟就会打断孩子说话1次,这种对话模式直接导致78%的女生选择关闭心扉,有效的倾听需要遵循"3F法则":停下手中事务(Focus)、保持身体前倾(Forward)、重复关键信息(Feedback),当母亲王女士尝试用"听起来你很委屈"代替"你应该..."的表达方式后,其女儿的手机依赖时间从日均6小时降至2.8小时。

-

话语权的结构性让渡 美国心理学家鲍姆林德提出的教养方式理论中,民主型教养的青少年叛逆指数最低,具体实施可遵循"30%原则":家庭决策中预留30%的决定权给青少年,例如假期安排,可设定必选项(探望祖辈)与自选项(旅行地点),这种有限选择既能守住底线,又给予成长空间。

-

情绪解码的能力培养 广州某心理咨询机构研发的"情绪温度计"工具值得借鉴:将情绪强度分为1-10级,当女儿自评达到7级时启动"冷静协议",这种可视化的情绪管理方法,帮助76%的家庭成功避免了情绪对抗。

重构教育范式的实践路径

-

从对抗到共生的角色转换 上海家庭教育指导中心提出的"双师制"值得推广:除父母外,为少女配备经过培训的成长导师(可以是亲属或专业人士),这种第三方介入模式,在283个实验家庭中使冲突频率下降54%。

-

价值引导的具象化呈现 空洞的说教往往适得其反,杭州某重点高中开发的"人生剧本"工作坊成效显著:通过撰写5年后的人生规划,参与者对当前行为的反思深度提升40%,有位女生在剧本中写道:"原来纹身店的学徒也需要考取资格证书,这和妈妈说的好好学习并不矛盾。"

-

挫折教育的场景化设计 日本教育学家提出的"70分挫折理论"指出:适度挫折能激发心理弹性,可创设模拟场景,如家庭辩论赛、户外生存挑战等,北京某国际学校组织的"48小时断网生存"活动,使89%的参与者重建了现实社交信心。

支持系统的生态化构建

-

家庭能量场的重塑 建议实施"家庭会议3.0版":每周固定时间,用仪式感强化参与度,会议要素包括:感恩环节、问题清单、解决方案投票,记录显示,持续3个月的家庭会议能使亲子亲密度提升28%。

-

学校支持网的升级 深圳某中学建立的"成长合伙人"制度颇具创新:将班主任、心理教师、学科导师组成支持小组,为每位女生定制成长档案,该制度实施后,学生心理求助率提升3倍,危机事件下降67%。

-

社会缓冲带的建立 建议构建"三圈层支持系统":核心圈(家人)、保护圈(师友)、拓展圈(社区资源),成都某社区创建的"姐姐来了"公益项目,组织女大学生志愿者提供成长陪伴,项目评估显示参与少女的自我认同感提升41%。

信任是最短的教育路径

处理女生叛逆期的本质,是成人世界的一场自我革命,当我们放下"矫正者"的执念,转而成为"守望者",教育的魔法就会自然发生,那些曾被视作叛逆的表现,终将在理解的阳光下,绽放成独立的勋章,正如教育家蒙台梭利所言:"每个叛逆的孩子,都在用特别的方式诉说成长的渴望。"构建信任的桥梁,需要我们以谦卑之心倾听生命拔节的声音,在陪伴中见证破茧成蝶的奇迹。