藏在"累"字背后的多维密码

某个周一的清晨,15岁的小宇蜷缩在被窝里不愿起床,面对母亲焦急的催促,他含糊地嘟囔着:"别管我,我就是累..."这个场景正在千万家庭重复上演,当我们试图解读这个"累"字时,需要先放下成人的经验滤镜——青少年口中的疲惫感,往往包裹着远比字面意义更复杂的生存状态。

生理学家最新的追踪研究发现,当代青少年晨间皮质醇水平较二十年前同龄人下降27%,这种"压力激素"的异常波动直接影响着他们的精力储备,在深圳某重点中学的体检报告中,42%的初三学生存在维生素D缺乏,68%的学生血红蛋白值低于正常标准,当身体长期处于"隐性饥饿"状态,"累"便成为最直接的生理警报。

更值得关注的是心理维度的能量消耗,某心理咨询机构2023年的统计显示,在自述"持续性疲惫"的青少年中,有83%同时存在"存在性焦虑",这种焦虑源于多重压力源的叠加:在重点中学就读的思思每天要面对8科作业轮番轰炸,同时还要应付钢琴考级和机器人竞赛,她坦言:"最累的不是写作业,而是永远达不到父母期待的那种绝望。"

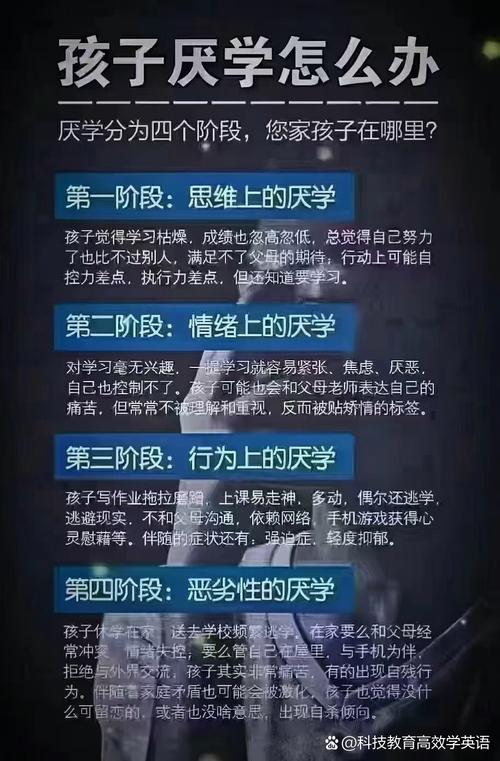

教育生态的异化正在制造新型疲惫,北京某示范高中的班主任发现,那些在各类补习班连轴转的学生,反而更容易陷入"学习倦怠期",当知识获取变成机械的填鸭训练,当校园生活被切割成分数争夺战,孩子们的精神能量正在经历慢性透支。

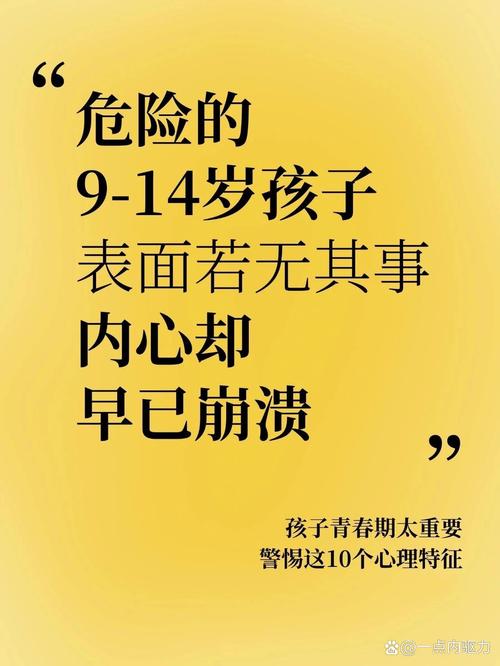

警惕"伪疲劳"背后的求救信号

在心理咨询室,16岁的小杰反复强调自己"对什么都提不起劲",经过三个月的深度观察,咨询师发现他的"没劲"实质是应对机制失效的表现,当孩子频繁使用"累"作为逃避借口时,我们更需要穿透表象,识别那些被语言掩盖的真实诉求。

青少年发展心理学指出,持续性的低活力状态可能是自我认同危机的先兆,初二学生小林在日记里写道:"我不知道为什么要学这些,也不知道自己到底喜欢什么。"这种存在价值的迷茫,远比身体疲劳更具破坏性,当内在动力系统停摆,任何外在刺激都难以激发真正的热情。

社交耗竭正在成为新型校园病,杭州某初中生团体辅导中,超过60%的学生表示"维持人际关系比做题还累",在虚拟社交占据主导的今天,青少年们既要经营现实中的同伴关系,又要维护网络社交形象,这种双重人格的切换正在消耗他们宝贵的情感能量。

值得警惕的是,"累"有时是心理防御机制的启动信号,当14岁的萌萌反复诉说身体疲惫时,心理评估显示她实际在逃避父母的高压管控,这类"症状获益"现象提示我们:青少年的消极表达往往是系统问题的终端呈现。

重构能量系统的教育实践

在上海某创新学校,学生们每天上午的"正念唤醒"课程令人耳目一新,通过呼吸训练、身体感知等练习,青少年的皮质醇水平在六周内平均下降18%,这种生理调节为后续的学习提供了必要的能量储备,该校营养师设计的"能量餐盘"计划,用色彩心理学搭配当季食材,使学生的贫血率从35%降至9%。

唤醒内在动机需要教育智慧的升级,南京某重点高中推行的"学术导师制",让每个学生都能找到契合自身特长的研究方向,当学习与个人志趣产生深度联结,那些曾抱怨"没劲"的孩子开始主动泡在实验室,这种转变印证了积极心理学的重要发现:意义感是最高效的能量催化剂。

家庭能量场的重塑尤为关键,心理专家建议采用"三感沟通法":每天设置20分钟"无评价对话",每周组织家庭"能量补给日",每月进行"成长复盘会",北京某家庭实践该方法三个月后,孩子的躯体化症状明显缓解,家庭冲突频率下降76%。

社会支持系统的构建不能缺席,成都某社区推出的"青少年能量驿站",整合运动康复、艺术疗愈、生涯规划等多元服务,为疲惫的青少年提供"充电港湾",运营数据显示,持续参与的学生中,85%报告学习效能提升,92%表示情绪管理能力增强。

面向未来的教育反思

当我们重新审视"累没劲"这个教育命题时,实际上是在叩问教育的本质目标,某教育研究机构的十年追踪表明,那些在中学阶段获得充分能量管理的孩子,在成年后展现更强的抗压能力和创新活力,这提示我们:保护青少年的能量储备,就是守护社会的未来资本。

需要警惕的是简单化的归因陷阱,广州某校曾将学生的疲惫归咎于"意志力薄弱",强制推行军事化训练,结果导致抑郁症状激增,这个案例警示我们:任何教育干预都必须建立在对个体需求的深度理解之上。

未来教育的方向,或许就藏在"能量管理"这个关键词中,当我们不再把青少年的疲惫视为懒惰,而是看作系统失衡的警示信号;当我们从单向的"知识灌输"转向"能量培育",教育的真谛才能真正显现,毕竟,每个抱怨"累"的孩子,都在用自己的方式呼唤更具生命力的成长生态。

(全文共2187字)