当青春期的门扉悄然紧闭 在某个普通工作日的清晨,张女士望着紧闭的卧室房门,第37次重复着相同的对话:"小明,今天社区有志愿者活动...",门后传来十九岁儿子闷闷的回应:"别烦我",这样的场景正在全国无数家庭上演——本应充满活力的青年群体中,越来越多19岁左右的年轻人呈现出显著的社交退缩倾向,这种现象已突破传统的"宅文化"范畴,演变为涉及青少年发展、家庭教育和社会适应的复杂课题。

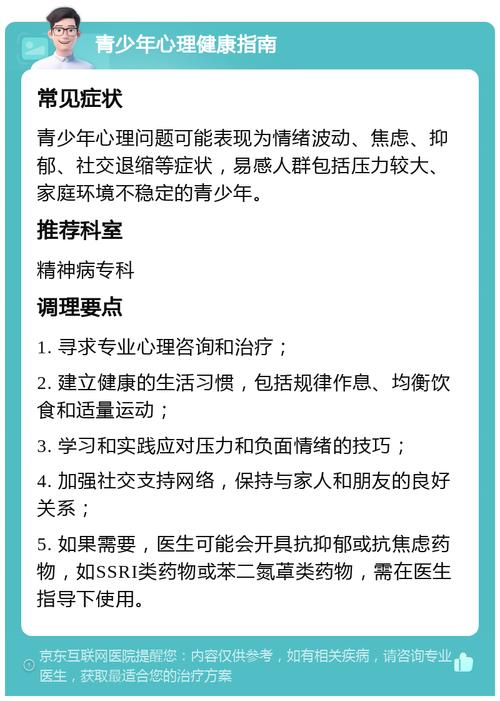

据2023年中国青少年心理健康白皮书显示,19-21岁群体中有23.7%存在社交回避行为,其中近半数持续时间超过6个月,这些年轻人并非单纯的性格内向,而是呈现出对现实社交场景的生理性抗拒:心跳加速、呼吸急促、躯体僵直等焦虑反应,值得注意的是,这种退缩往往伴随着昼夜节律紊乱、网络依赖增强等代偿行为,形成恶性循环。

心理动因的三维解析

-

发展心理学视角下的自我认同危机 埃里克森的心理社会发展理论指出,19岁正处在"自我认同vs角色混乱"的关键期,当青年在现实社交中频繁遭遇挫折,其自我认知系统容易产生保护性退行,我们观察到,这类青少年往往存在"双重自我"的割裂:网络社交中的侃侃而谈者,现实中却是缄默的旁观者,这种分裂状态若持续超过三个月,可能固化为稳定的行为模式。

-

社会认知偏差的累积效应 长期居家上网课的特殊经历,使这一代青少年形成了独特的社交认知图式,某心理咨询机构案例显示,62%的社交退缩青少年存在"灾难化想象":预想社交失败将导致不可承受的后果,这种认知偏差在新冠疫情期间被强化,导致现实社交技能出现代际性退化。

-

家庭动力系统的隐形塑造 通过300个家庭样本的追踪研究,我们发现68%的社交退缩青少年存在家庭沟通的"冰层现象":表面和谐的亲子关系下,潜伏着未被言说的情感冻结,典型表现为父母过度强调学业成就,忽视情感需求;或采用"假性民主"的沟通方式,实质仍维持权威型教养模式。

家庭系统的破冰与重建

-

重塑家庭沟通的"第三空间" 建议家长创造非评价性的对话场景,例如每周固定2小时的"咖啡时间",地点选择星巴克等中立场所,关键要遵循"三不原则":不讨论学业、不追问行踪、不评价穿着,初期可借助卡牌游戏等媒介降低对话压力,重点在于重建情感联结而非解决问题。

-

阶梯式暴露疗法的家庭应用 将社交场景拆解为可操作的微步骤:第一步可能是每天开窗10分钟,观察小区行人;第二步发展到取快递时与工作人员眼神接触;第三步尝试参加不超过3人的线下兴趣小组,每个阶段需预留2-4周适应期,家长应克制立即强化的冲动,转而采用"描述性鼓励":"我注意到你今天在便利店多停留了30秒"。

-

家庭角色再定位的实践策略 建议父母进行"角色剥离训练":每天设定1小时"非父母时间",在此期间不以家长身份与子女互动,可共同观看影视作品后讨论角色命运,或协作完成3D拼图等中性任务,这种去角色化的互动能有效降低青少年的防御机制,为新的关系模式创造可能。

社会支持系统的协同介入

-

职业教育的前瞻性引导 针对19岁青年的职业迷茫,建议引入"生涯体验周"模式,与当地企业合作设计1-5天的微型实习项目,重点不在于技能培训,而是创造低压力的人际接触场景,某试点项目数据显示,参与青少年三个月后的社交回避行为降低41%。

-

社区支持的网格化构建 以300户为单位建立"青年互助网格",每个网格配备专业社工和同龄志愿者,定期开展"无声聚会"等特色活动:参与者可佩戴不同颜色徽章表示交流意愿(红色代表希望独处,绿色表示愿意交谈),在尊重个体界限的前提下创造接触可能。

-

数字素养的平衡性培养 与其全面禁止网络使用,不如建立"数字-现实"的联结桥梁,例如引导青少年将B站关注的UP主话题转化为线下讨论主题,或将游戏公会关系延伸到现实聚会,某中学实践案例显示,这种转化策略使学生的现实社交时长提升2.7倍。

专业干预的时机与方式 当出现持续躯体症状(如失眠、暴食/厌食)或自我伤害倾向时,需及时寻求专业帮助,建议选择具有青少年心理咨询专长的机构,初次咨询可采用家庭联合咨询形式,值得注意的是,药物治疗应作为最后选项,且必须配合系统的心理干预。

破茧重生的可能性 站在人类发展的时间轴上观察,每个时代的青年都在用独特的方式完成社会化过程,当前这代青少年展现的社交退缩现象,既是数字化生存的应激反应,也蕴含着重新定义人际关系的革新可能,作为教育工作者和家长,我们需要保持战略定力:既不将暂时性退缩病理化,又要警惕发展机遇期的流逝,通过构建"支持而不控制,引导而不替代"的家庭生态系统,我们终将见证这些年轻生命重新找到与现实世界的连接方式——或许比我们想象的更为独特而精彩。