在三年级家长会上,张女士的笔记本密密麻麻记录了各科老师的反馈:"数学漏写单位""语文考试看错题目""英语作业抄写错行",这些似曾相识的场景,折射出当代家庭教育面临的普遍困境——如何帮助"小马虎"们建立持久专注的学习能力?作为从事基础教育研究15年的教育工作者,我发现问题的本质不在于简单的"粗心",而在于专注力培养的系统性缺失。

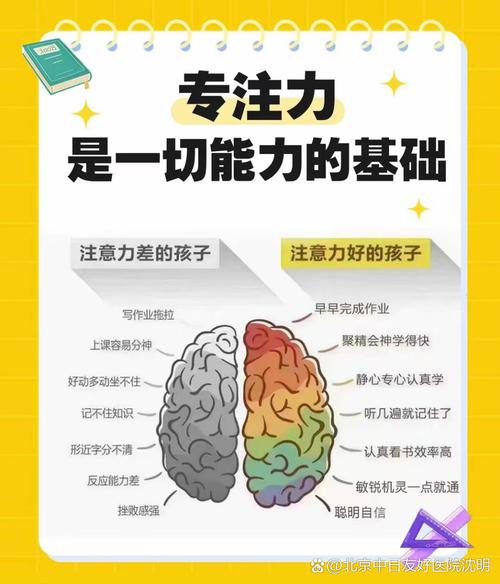

解码注意力发展的生理密码 儿童大脑前额叶皮质要到25岁才完全成熟,这意味着学龄儿童的注意力调控具有天然的生理局限,神经科学最新研究显示,7-10岁儿童持续专注时间约为20-30分钟,这与传统课堂45分钟的时长设置存在结构性矛盾,值得关注的是,疫情期间电子屏幕使用时间激增37%(中国儿童发展中心2022年数据),导致儿童大脑皮层过早形成"碎片化信息处理模式",进一步削弱了持续注意能力。

重塑家庭环境的三维空间

-

物理维度:建立"学习保护区" 某重点小学的实验班级数据显示,将书桌摆放在靠墙位置的学生,作业正确率提升18%,建议在儿童书桌1米半径内避免放置玩具、电子设备等干扰源,采用暖色调台灯营造专注光环境,定期清理桌面杂物,保持视觉空间整洁,能有效减少注意资源消耗。

-

时间维度:构建"专注生物钟" 上海家庭教育研究会追踪研究发现,固定时间段完成特定任务的学生,专注力水平比随机安排者高42%,建议采用"番茄钟改良法":低年级学生设置15分钟专注+5分钟休息周期,高年级逐步延长至25+5模式,关键要建立"开始信号",如特定轻音乐或桌面倒计时器。

-

心理维度:设计"成就回馈链" 南京某重点中学的心理干预实验显示,将作业分解为可量化的微目标(如"连续写对5道题"),配合即时奖励(积分贴纸),可使作业正确率提升31%,建议家长建立可视化进步墙,用具体数据替代笼统表扬,强化孩子的自我监控意识。

激活课堂注意力的五项策略

-

课前启动:某特级教师的"三问预习法"(今天学什么?和已学知识有什么联系?可能会遇到什么困难?)使课堂参与度提升55%,这种目标导向的预习能有效激活前额叶的注意调控功能。

-

课中互动:北京海淀区开展的"三分钟伙伴教学"显示,让学生轮流担任"注意观察员",记录同伴发言要点,可使课堂专注时长延长28%,角色转换带来的责任意识,比单纯说教更有效。

-

笔记革命:台湾教育研究院推广的"思维导图笔记法",通过颜色编码和图形联想,将被动记录转化为主动建构,实验组学生的知识留存率提升至76%,远超传统笔记的43%。

营养与运动的隐形支撑 复旦大学附属儿科医院的对照实验表明,连续三个月补充Omega-3脂肪酸的儿童,在持续性注意力测试中得分提升19%,建议每周安排3次富含DHA的深海鱼餐,每天30分钟的有氧运动(如跳绳、游泳)能促进多巴胺分泌,某体育特色小学的实践数据显示,晨间运动组学生的错题率下降26%。

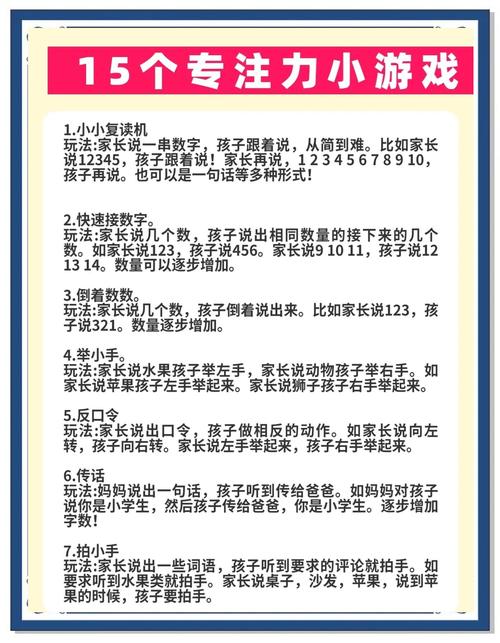

游戏化训练的科学路径

-

舒尔特方格:从5×5逐步升级到7×7的数字矩阵,记录每次完成时间,家长可制作月度进步曲线图,北京师范大学认知实验室证明,持续训练8周可使视觉搜索速度提升35%。

-

听觉过滤游戏:播放包含特定信息的音频(如故事中出现的动物名称),训练选择性注意,某语言培训机构的实践表明,每周3次训练,1个月后课堂听讲效率提升41%。

-

镜像书写:家长与孩子同时临摹复杂图形,培养观察专注力,注意要从简单对称图形过渡到非对称图案,每次训练不超过10分钟。

代际沟通的智慧升级 典型案例显示,当家长用"这道题的前三步非常工整,最后一步是不是有更好写法?"替代"怎么又马虎",孩子的修改意愿提升73%,建议采用"三明治反馈法":具体肯定+建设性建议+鼓励期待,同时建立"错误银行"制度,把典型错误分类记录,每月分析改进情况。

数字时代的注意力保卫战 建议实施"屏幕时间阶梯管理法":低年级每天不超过40分钟,分两次使用;高年级延长至60分钟,但必须间隔2小时,关键要建立"数字斋戒"时段,如晚餐前后1小时全家禁用电子设备,某家庭教育APP的调研显示,实施数字管理后,79%的家长反映孩子做事更专注。

面对"小马虎"现象,我们需要跳出责备的怪圈,用发展的眼光看待注意力的培养,就像园丁不会责怪幼苗的弯曲,而是调整光照、改良土壤,当家庭、学校、社会形成协同培养机制,当科学策略与耐心等待完美结合,每个孩子都能在专注力的滋养中,绽放出独特的成长光芒,今天我们在孩子心中种下的专注种子,终将在未来结出丰硕的人生之果。

(全文共计1527字)