(引言) 王女士红着眼眶向我诉说:"老师您说现在的孩子怎么这么冷血?我每天五点起床给他做营养早餐,周末陪他上三个辅导班,可上次发烧让他帮忙倒杯水,他居然摔门说'别烦我打游戏'..."这番控诉折射出当代家庭教育的典型困境:父母在物质与时间上不计成本的投入,却遭遇青春期子女的冷漠与叛逆,这种情感错位背后,究竟暗藏着怎样的成长密码?

解构叛逆:青春期心理发展的必然轨迹

-

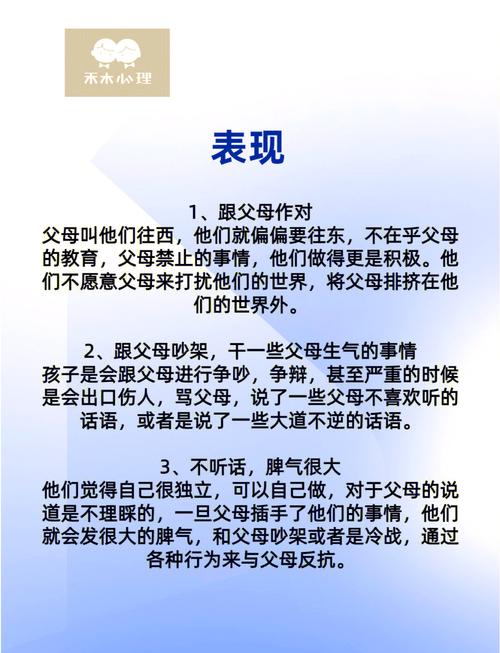

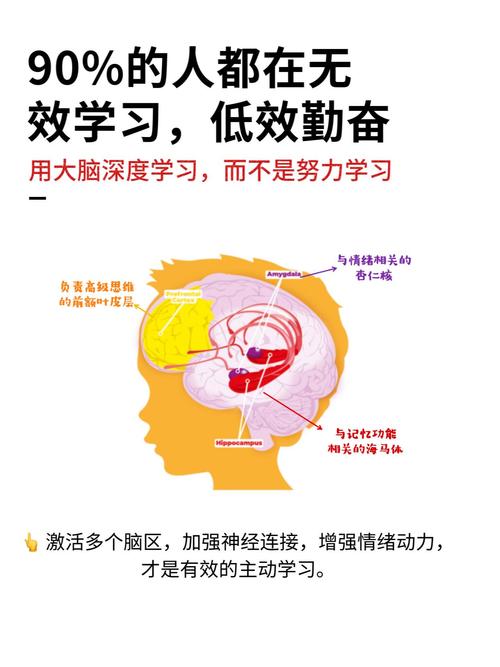

大脑重构期的认知革命 哈佛大学神经科学实验室的研究显示,12-18岁青少年前额叶皮层经历着剧烈重组,这种生理变化直接导致两个显著特征:情绪调节中枢(杏仁核)的敏感度提升300%,而理性决策区域的髓鞘化进程滞后,这意味着青少年并非刻意"叛逆",而是生理机制使其对批评的敏感度远超成人,同时缺乏足够的认知控制能力。

-

自我认同建构的心理战场 著名发展心理学家埃里克森指出,青春期核心任务是建立自我同一性,这个阶段的孩子会通过不断试探边界、挑战权威来确认"我是谁",某重点中学的跟踪调查显示,85%的"叛逆行为"实质是寻求关注的信号,譬如故意顶撞老师的学生中,73%在家庭中长期缺乏有效沟通。

-

数字化时代的代际认知鸿沟 当00后被称为"网络原住民"时,他们与父母在信息获取、价值判断等方面存在天然代差,某教育机构2023年的调研数据显示,62%的亲子冲突源于对网络行为的认知差异:父母眼中的"沉迷游戏",实则是Z世代重要的社交方式。

感恩缺失:被误解的情感教育

感恩教育的三个认知误区 (1)道德绑架式说教:"我们这么辛苦都是为了你"的表述,本质是将亲子关系异化为债务关系,心理学实验表明,这种表达会使青少年产生平均1.5倍于常态的抗拒心理。

(2)物质补偿型关爱:上海家庭教育研究会的数据揭示,月均零花钱超过3000元的学生,其感恩指数反而比普通家庭低27%,过度物质满足正在消解情感互动的必要性。

(3)情感体验的时空错位:父母在生活起居上的过度包办,剥夺了孩子体验艰辛的机会,某国际学校的社会实践项目证明,经历72小时山村生活的城市学生,感恩意识量表得分提升41%。

感恩能力的神经学基础 脑成像研究显示,感恩情感与眶额叶皮层、前扣带回的激活程度密切相关,这些区域的发展高峰期在22-25岁,这意味着青少年的"不知感恩"具有生理合理性,强迫未成熟的神经系统进行复杂情感反馈,如同要求婴儿百米赛跑。

重构对话:建立有效感恩教育的四大支柱

-

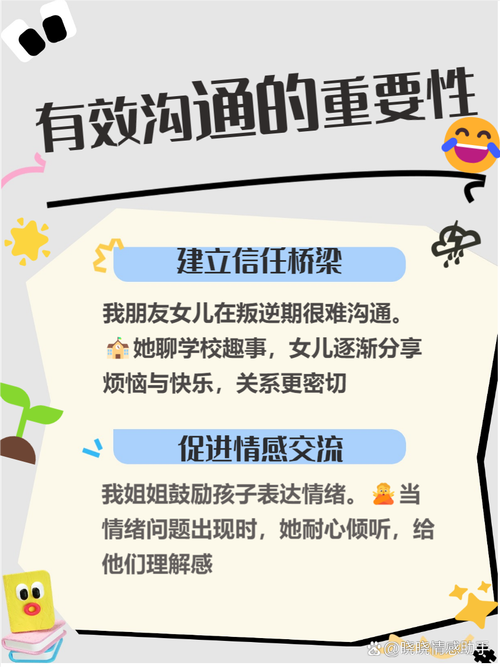

接纳叛逆的智慧 北京某重点中学的心理咨询室记录显示,采用"叛逆转化三步骤"(共情-重构-引导)的家长,三个月后亲子冲突降低68%,具体操作包括:将"你怎么这么不懂事"转化为"我能理解你现在很烦躁",用"我希望"替代"你必须"。

-

创造感恩的体验情境 台湾教育学者研发的"家庭角色互换日"模式值得借鉴:每月选定一天,由孩子负责家庭开支管理、家务分配,参与该项目的家庭中,89%的孩子在三个月后主动承担部分家务,储蓄意识提升53%。

-

树立有温度的生命榜样 广州某外国语学校的追踪研究发现,定期带孩子参与临终关怀志愿服务的学生,其情感共情能力提升2.3倍,亲眼见证生命脆弱性的青少年,更易建立对父母辛劳的认知迁移。

-

构建情感账户的存取机制 引入经济学"情感储蓄"概念:每个温馨互动(如拥抱、共同游戏)视为存款,每次冲突视为取款,建议家庭建立可视化的"情感账户",当余额充足时,教育引导的接受度提升79%。

超越教育:家庭生态系统的自我革新

-

父母的二次成长 深圳家庭教育中心的数据表明,参加家长共修课程的夫妻,其子女叛逆期持续时间缩短40%,课程包含情绪管理、发展心理学等模块,帮助家长理解:教育不是雕塑,而是培育种子。

-

建立家庭议事厅制度 杭州某创新型家庭实施的"圆桌会议"制度值得推广:每周固定时间,每位成员平等陈述观点,采用罗伯特议事规则,实施该制度的家庭,代际沟通效率提升65%,冲突解决满意度达82%。

-

重估成功的定义 某省高考状元家长的访谈揭示残酷真相:那些被过度强调学业成就的孩子,成年后与父母的亲密度平均低于正常值31%,我们需要重新定义成功,将"情感健全"纳入培养目标。

( 面对叛逆期的孩子,最危险的教育是将其钉在"不懂感恩"的道德十字架上,每个摔门的瞬间,都是成长发出的求救信号;每次冷漠的转身,都藏着未被读懂的情感密码,当我们停止用成年人的标尺丈量青春的心灵,当家庭真正成为情感流动的生命共同体,感恩终将在理解与尊重的土壤中自然萌发,这或许就是教育的终极智慧:不是雕刻完美的作品,而是浇灌会开花的生命。