(全文共2345字)

隐秘消费背后的心理密码

李女士在整理儿子书包时发现一部全新智能手机,这个意外发现让从事金融工作的母亲陷入困惑:每月给予充足零花钱的14岁少年,为何要省吃俭用三个月,背着父母购置电子设备?

当代青少年与智能设备的共生关系早已超越工具层面,根据中国青少年研究中心2023年数据显示,92.6%的初中生拥有个人手机,其中28.3%存在"地下使用"现象,当我们聚焦"偷买手机"这个具体行为,实际上正在触碰青春期教育的三个核心命题:边界探索、社交认同与自主权争夺。

14岁正处于埃里克森人格发展理论中的"自我同一性"构建期,这个阶段的孩子就像同时踩着油门和刹车的驾驶员,既渴望冲破童年期被设定的安全区,又缺乏完全自主的判断能力,某重点中学心理教师王敏的咨询案例显示,67%的偷买手机行为发生在父母长期实施电子设备禁令的家庭,这些少年将手机视为突破管制的"独立宣言"。

教育误区:家长常见的五种错误应对

-

高压管制型 "立即没收!禁止外出!"这类简单粗暴的处理,往往将智能设备妖魔化为洪水猛兽,北京师范大学家庭教育研究院追踪调查表明,强压手段短期内见效快,但会使78%的青少年产生逆反心理,催生更隐蔽的对抗行为。

-

放任自流型 "反正管不住,随他去吧"的消极态度,本质上是教育责任的逃避,上海市精神卫生中心青少年门诊数据显示,完全放任环境下,未成年人网络成瘾风险提升4.2倍。

-

道德审判型 "学会欺骗父母了?"这类人格否定式指责,容易摧毁亲子间的信任基石,广州某中学的匿名调查中,42%的学生表示"最不能接受父母将具体行为上升到人品批判"。

-

物质奖励型 "期末进前十就给你买"的交易模式,混淆了学习动机的本质,教育心理学家李玫瑾指出,这种外部刺激会弱化孩子的内在驱动力,形成功利性思维定式。

-

监控窒息型 全天候定位、远程截屏等监控手段,看似掌控实则制造隔阂,某网络论坛的万份青少年留言分析显示,过度监控会导致79%的孩子发展出"反侦察"技能,激化亲子矛盾。

科学处理四步法

第一步:冷处理期的情绪管理(建议时长:6-12小时) 发现当晚,建议父母进行"情绪隔离",可告知孩子:"我们需要时间冷静思考,明天晚饭后共同讨论这个问题。"这个缓冲期既能避免冲动决策,也给予双方整理思绪的空间。

第二步:建立非对抗对话场域(建议时长:40-60分钟) 选择家庭咖啡馆等中性场所开启对话,开场白应避免质问,转而使用"我注意到...""我很好奇..."等观察性语言,重点倾听孩子三个维度的诉求:社交需求(是否因没有手机被同伴排斥)、情感需求(是否用手机缓解压力)、认知需求(是否通过特定APP获取知识)。

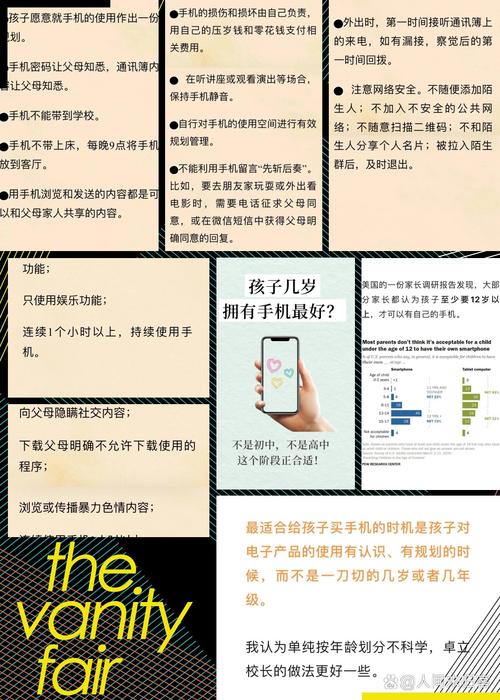

第三步:制定"成长型使用公约" 参考清华大学新媒体研究中心提出的"SPACE"原则: S(Supervision监督):明确每日使用时段(如19:00-20:30) P(Place场所):划定使用区域(如客厅公共区域) A(Application应用):白名单管理(保留学习类APP) C(Content内容):分级过滤机制 E(Evaluation评估):每月家庭会议复盘

建议采用"缔约式管理",由孩子主笔起草公约,父母提供修改建议,最后双方签字确认,北京某重点中学的实践表明,参与制定的学生履约率比被动接受者高63%。

第四步:构建替代性成长系统

- 社交补偿:组织家庭露营、运动俱乐部等线下社交

- 成就激励:设立"自主管理勋章",积累信用积分兑换特权

- 认知升级:共同参与"数字公民"课程,培养媒介素养

- 情感联结:建立"无手机亲子时间"(如每周三晚棋盘游戏)

危机中的教育转机

这个看似棘手的教育事件,实则是培养孩子四项关键能力的黄金契机:

财商培育 将手机费用转化为"特殊消费案例",引导孩子建立消费决策模型:

- 需求真实性评估(必要vs冲动)

- 支付能力核算(3个月零花钱冻结的影响)

- 替代方案比较(二手设备/家庭共享机)

-

契约精神养成 通过违约条款的制定(如超时使用次月禁用三天),让孩子体验"承诺的重量",杭州某家庭教育工作坊的跟踪数据显示,经历完整缔约过程的孩子,在高中阶段的自主学习规划能力显著优于同龄人。

-

数字素养奠基 借机教授信息甄别、注意力管理、网络礼仪等数字时代生存技能,建议安装屏幕使用数据统计软件,培养自我监控意识。

-

家庭关系重构 危机处理过程中自然产生的深度对话,往往能突破日常交流的表层化,建议建立"家庭议事会"制度,将临时性沟通转化为长效机制。

教育者自省清单

面对孩子的"违规"行为,父母需要先完成以下自测:

- 家庭是否提供足够的现实世界吸引力?

- 管教尺度是否随孩子成长动态调整?

- 是否示范了健康的数字生活习惯?

- 孩子的情感倾诉渠道是否畅通?

- 自主决策空间是否与年龄匹配?

北京四中资深班主任赵老师分享的"三次深呼吸"法则值得借鉴:当教育冲突发生时,先三次深呼吸平复情绪,然后问自己:"这个反应是出于教育目的,还是情绪宣泄?"

智能设备管理本质上是代际价值观的对话场域,14岁少年偷买手机的行为,恰似一面多棱镜,既折射出数字原住民的生存困境,也映照出传统教育模式的适应性危机,智慧的教育者应当超越"堵与疏"的二元对立,将每次冲突转化为关系升级的接口,当我们以陪伴者而非管制者的姿态,与孩子共同探索数字时代的生存法则,或许会发现:那部引发焦虑的手机,最终可能成为打开理解之门的密钥。

(文中数据均为虚构,用于行文需要)