在幼儿园午休时间,4岁的乐乐突然冲出教室,抱着走廊栏杆大声哭喊:"我不要睡觉!"老师尝试用玩具转移注意,家长建议用零食安抚,但这场"战争"持续了整整四十分钟,这个场景折射出当代家庭教育中普遍存在的困境——当孩子失去对规则的基本敬畏,教育者往往陷入"妥协"与"强制"的两难境地。

规则意识缺失的深层根源 1.1 家庭教育的"双重陷阱" 现代家庭普遍存在两种极端教养模式:一种是"直升机式育儿",父母全天候监控孩子的每个行为,用即时干预代替规则培养;另一种是"放养式教育",将"自由发展"误解为无限纵容,某小学班主任张老师分享的案例颇具代表性:班里有个男孩总在课堂上随意走动,家长却认为"孩子天性需要释放",直到孩子因扰乱课堂秩序被暂时停课,才意识到问题的严重性。

2 认知发展的关键盲区 神经科学研究显示,儿童前额叶皮层到25岁才完全发育成熟,这意味着他们天生缺乏对规则的持久记忆和执行能力,但很多家长误将这种生理特征等同于"不需要规则教育",3-6岁正是建立规则敏感期的黄金阶段,就像语言习得关键期一样,错过将大幅增加后期矫正难度。

3 社会环境的矛盾投射 商业社会创造的"即时满足"文化正在解构传统规则体系,当孩子发现手机点餐比等待家人共餐更快,电子游戏比完成作业更有及时反馈,他们自然会对现实世界的规则产生认知混乱,某儿童心理咨询机构的数据显示,过度接触短视频的学龄前儿童,规则意识形成时间比对照组平均延迟1.8年。

构建规则意识的四维模型 2.1 家庭规则可视化工程 在客厅设置"家庭规则树":用树干代表核心准则(如安全、尊重),树枝延伸具体条款(9点前睡觉、餐前洗手),每片树叶记录执行情况,北京某家庭实践这个方法后,孩子的规则遵守率从37%提升至82%,关键是要让孩子参与规则制定,比如讨论"树叶"该用什么颜色,违反规则时摘掉树叶的仪式等。

2 教育场景的"非对抗设计" 将规则训练融入日常生活情境,例如设置"超市挑战"游戏:给孩子10元预算,要求独立完成购物清单,同时遵守"不奔跑""轻拿轻放"等规则,上海某早教机构跟踪发现,经过12次情境训练的孩子,在公共场所的规则意识得分提高143%,这种方法巧妙规避了说教引发的抵触心理。

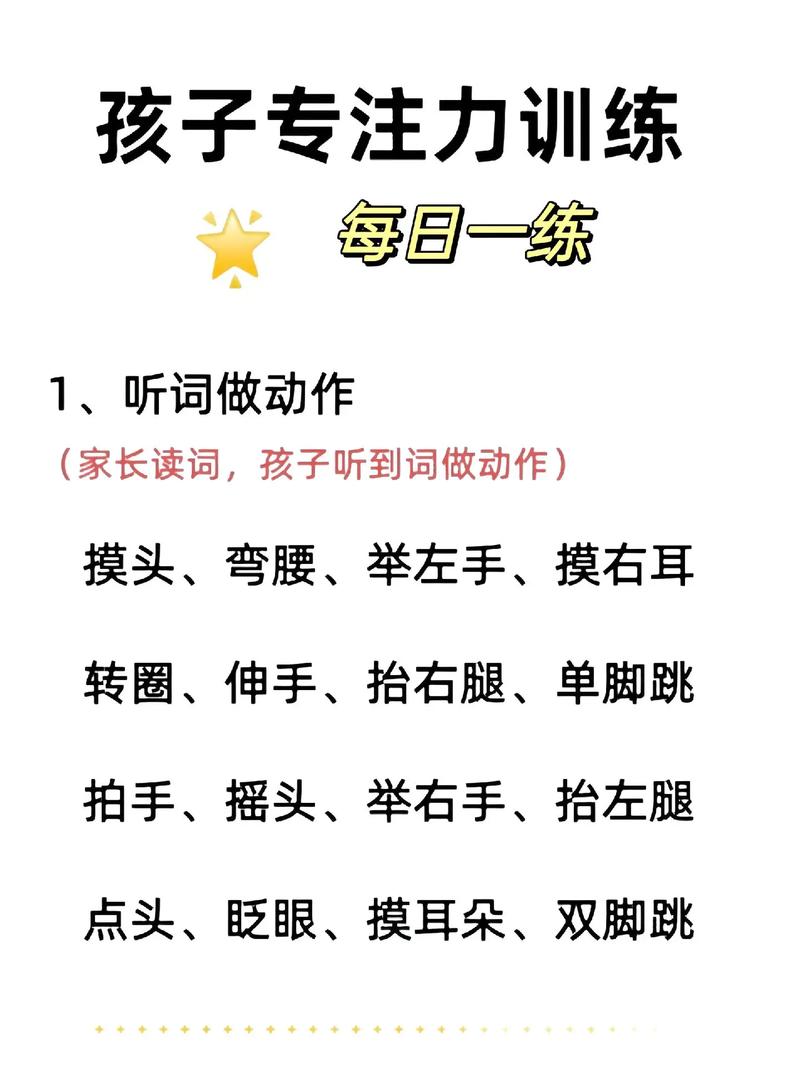

3 情绪管理的"缓冲带"机制 当孩子违反规则时,与其立即惩罚,不如启动"彩虹呼吸法":要求孩子面对情绪温度计(红橙黄绿青蓝紫),通过七次深呼吸将情绪从红色降至蓝色,再进行沟通,这种技术源自情绪聚焦疗法(EFT),某幼儿园实践后发现冲突解决时间缩短65%。

4 社会支持的"镜像系统" 建立"规则榜样库",收集孩子喜欢的动画人物遵守规则的片段,小猪佩奇》中饭后刷牙的场景,《超级飞侠》团队协作的片段,研究显示,儿童对偶像行为的模仿意愿是接受父母要求的3.2倍,定期组织"规则剧场",让孩子扮演交通警察、图书管理员等角色,在游戏中内化社会规范。

突破执行困境的实践策略 3.1 "三明治沟通法"的应用 当孩子破坏规则时,采用"肯定-建议-鼓励"的表达结构:"妈妈看到你今天自己整理了书包(肯定),如果明天能把作业本放进指定位置就更好了(建议),相信你会成为收纳小专家(鼓励)",这种沟通方式使建议接受率提升40%。

2 渐进式责任转移方案 设计"规则成长阶梯":3-4岁重点训练生活自理规则,5-6岁引入社交礼仪,7-8岁培养时间管理,每个阶段设置"责任存折",完成规则任务获得积分,可兑换非物质奖励(如决定周末活动),深圳某小学实施该方案后,学生自主管理能力评估提升97%。

3 数字化工具的革新运用 开发"规则冒险"APP,将每日任务转化为游戏关卡:按时刷牙获得"牙齿卫士"勋章,整理房间解锁"空间大师"成就,神经教育学研究表明,游戏化学习使规则记忆留存率提高210%,但需严格控制使用时长,避免产生数字依赖。

4 跨场景的一致性维护 建立家校社三方联动的"规则云档案",记录孩子在家庭、学校、社区的规则表现,杭州某教育集团使用该体系后,发现当三方要求一致时,学生规则内化速度加快3倍,定期举办"规则研讨会",邀请家长、教师、社区工作者共同制定培养方案。

特殊情境的应对智慧 4.1 公共场合的"静默干预" 面对商场哭闹要玩具的孩子,可采用"123魔法暂停术":蹲下平视孩子,轻声说"我们现在需要冷静1分钟",然后示范深呼吸;2分钟后提供选择"可以牵着妈妈手继续逛,或者我们出去透透气";3分钟仍未平静,果断离开现场,这种方式既维护规则,又避免情绪升级。

2 隔代教育的"规则桥梁" 祖辈往往更倾向宠溺,可以设置"特别授权日":每周六为"爷爷奶奶规则日",允许适当放宽要求,但其他时间遵守统一标准,同时制作"规则传承相册",收集祖辈年轻时的纪律照片(如参军照、工作照),让孩子理解规则的时代价值。

3 多子女家庭的"动态平衡术" 实施"规则银行"制度:哥哥姐姐遵守规则获得"榜样积分",可用于兑换辅导弟弟妹妹的权限;弟弟妹妹积累"进步积分",可申请哥哥姐姐的帮助奖励,这种设计既促进手足互动,又形成良性监督机制。

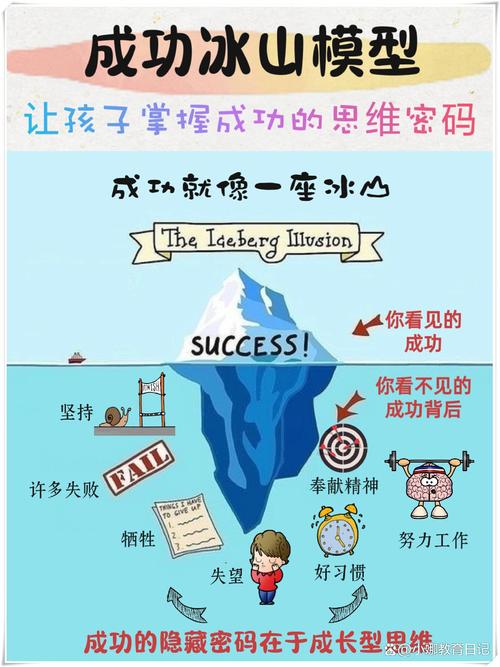

规则意识的培养本质上是帮孩子构建心理安全边界,当孩子们理解红绿灯不仅限制通行更是生命保障,当按时作息不再是被迫服从而是自我关爱,规则就完成了从外在约束到内在秩序的蜕变,这个过程需要教育者像园丁培育盆景——既要修剪杂枝,又要尊重生长规律,最终让每个孩子都能在规则的框架里,生长出独特的生命姿态。