被忽视的童年社交困境 在上海市某重点小学的心理咨询室,9岁的朵朵第三次用蜡笔画下了相同的场景:操场角落里独自跳绳的小女孩,这幅画让心理咨询师警觉——这个成绩优异的孩子正经历着持续半年的社交孤立,朵朵的案例并非个例,根据中国青少年研究中心2022年的调查数据,我国6-12岁儿童中,27.6%存在不同程度的社交困扰,其中8.3%的孩子长期处于"零朋友"状态。

社交困境的根源探析

-

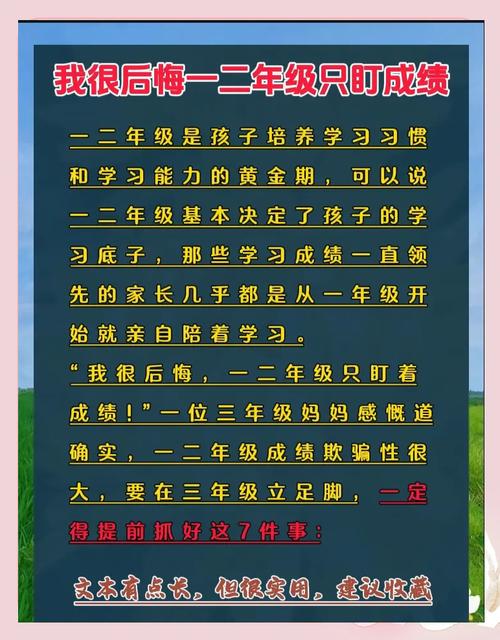

社交技能断层现象 现代都市儿童普遍面临社交技能习得的双重困境,居住环境的高楼化隔离了传统的弄堂社交,独生子女政策延续带来的"4-2-1"家庭结构,使孩子长期处于被服务状态,某国际幼儿园的观察记录显示,78%的5岁儿童在集体活动中习惯性等待他人主动示好。

-

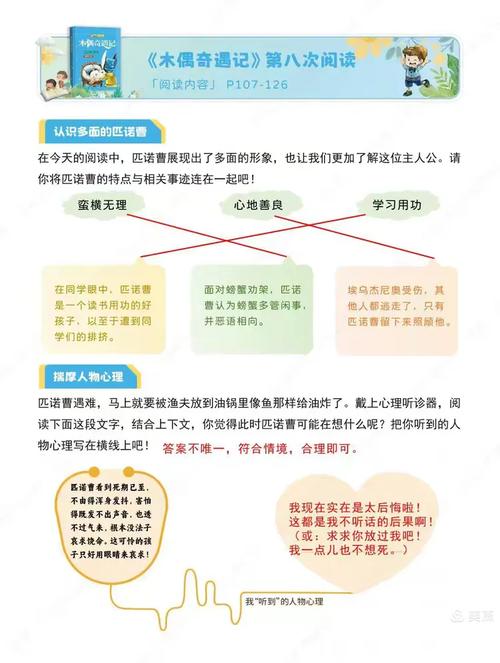

性格光谱的两极分化 敏感内向型儿童常陷入"社交等待"模式,这类孩子往往具备细腻的观察力却缺乏主动突破的勇气,而活跃冲动型儿童则可能因为过度热情的社交方式引发同伴不适,北京某小学班主任分享的案例中,一个总想主导游戏的男孩在半年内被三个兴趣小组"集体请退"。

-

环境变迁的蝴蝶效应 转学、分班、居住地变更等生活变动,可能摧毁儿童辛苦建立的社交网络,广州某转学生追踪研究显示,61%的转学生在适应期内(3-6个月)会出现社交退缩行为,其中14%会发展为长期社交回避。

分龄解决策略工具箱

-

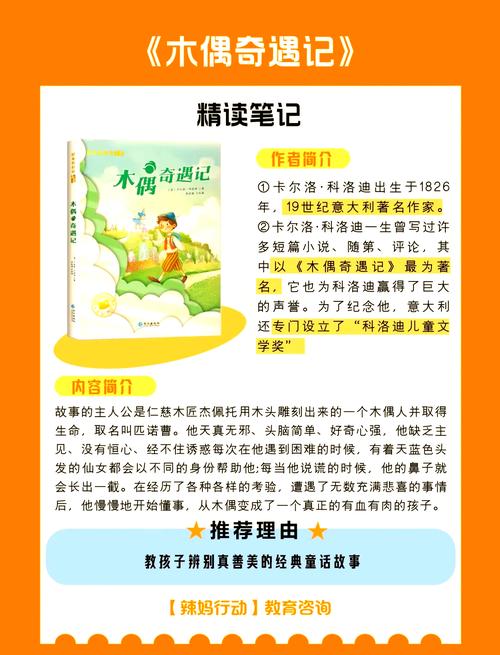

学龄前阶段(3-6岁) • 情景模拟教学:通过角色扮演游戏示范社交礼仪,如"小熊想玩小兔的积木应该怎么说" • 平行社交训练:鼓励孩子在游乐场选择邻近位置游戏,逐步建立空间安全感 • 情绪绘本共读:使用《猜猜我有多爱你》《我的情绪小怪兽》等绘本建立情感认知基础

-

小学低年级(7-9岁) • 兴趣破冰法:协助孩子发掘至少三项可共享的爱好(如恐龙知识、手工制作) • 社交剧本编写:与孩子共同设计三个开场白:"你的书包好酷,在哪里买的?" • 微社交目标设定:从每天主动微笑三次开始,渐进到每周发起两次对话

-

小学高年级(10-12岁) • 冲突解决工作坊:通过情景剧形式演练矛盾处理技巧 • 社交观察日记:记录课间同学的互动模式,分析潜在交友机会 • 团队任务参与:建议老师分配需要合作完成的专题作业

家长角色定位与行为指南

-

避免三大常见误区 • 过度介入陷阱:代替孩子处理矛盾,制造"直升机父母"形象 • 负面标签效应:"这孩子就是害羞"的随意评价 • 功利社交导向:"要和成绩好的同学玩"的指令式交友

-

家庭社交生态营造 • 定期举办"儿童沙龙":每月邀请2-3个家庭进行主题聚会 • 创设家庭聊天角:每天15分钟无电子设备亲子对话时间 • 示范健康社交:让孩子观察父母如何维持友谊、处理分歧

-

家校协同支持系统 • 与老师建立信息共享通道:关注孩子在集体中的社交动态 • 参与班级志愿服务:通过活动增加对孩子社交环境的了解 • 组建家长互助联盟:联合有相似困扰的家庭组织户外活动

长期心理建设方案

-

社交自信培育工程 • 优势清单制作:帮助孩子发现10项个人特长 • 小老师体验计划:让孩子在兴趣领域指导更年幼的儿童 • 社交复盘仪式:每周回顾三个成功互动瞬间

-

抗挫能力强化训练 • 设计"被拒绝"情境模拟:教导得体应对方式 • 建立社交弹性评价体系:用"勇气值"替代"成功次数" • 创设心理安全岛:明确"家永远是无条件接纳的港湾"

-

社会情感能力拓展 • 组织家庭辩论会:培养倾听与表达的双向能力 • 开展移情训练游戏:"如果我是他"情境推演 • 参与社区志愿服务:在更广阔的社会连接中建立自我价值感

在这个万物互联的时代,我们更需要教会孩子建立真实的情感连接,每个孩子都是独特的社交种子,有的像迅速绽放的向日葵,有的像静静生长的多肉植物,重要的是为他们提供适宜的土壤——足够的耐心等待,适当的光照指引,以及抵御风雨的支撑架,当家长放下焦虑的催生剂,用理解与智慧浇灌,终会看到每颗种子都以自己的方式绽放出独特的社交之花。